Por Juan Cristóbal Mac Lean E.

A él le hubiera encantado leer lo que yo escribiera sobre él mismo y ya lo veo ahí, en el jardín, sosteniendo las páginas impresas que yo trajese y recorriéndolas un rato, mientras miro los renovados y renacidos, pequeños prodigios del jardín.

Deben ser algo más de diez años que, dos o tres veces por semana, me detenía un rato en su casa, que me tocaba camino a la de mi padre, que también murió hace unos meses y a donde yo pedaleaba hacia el mediodía. Distancias no muy largas, calles arboladas, parques que cruzar. Llegando a la suya soltaba el silbido de siempre y al rato estábamos parados, mirando y disfrutando el jardín, al que se entraba como a un islote, un oasis escondido. Yo no me quedaba muy largo. Hablábamos mucho o poco, según el sol, según el día. Hace años que, a diferencia de otros más antiguos, tampoco ya bebíamos. De todas formas, lo veo asentir al leer eso de “prodigios del jardín” e inmediatamente me cuenta que esta mañana estuvo barriendo aplicadamente las hojas que se habían acumulado.

Compartido y cuidado por/con Carlota Salinas, su esposa y dueña de casa, el jardín era y es también como una sólida tabla de salvación en la vida, una apuesta y un rigor, un surtidor de pequeñas alegrías; flores que se abren, enredaderas que se imponen. Lo propio de un jardín, dice Hans Von Trotha, es su relación con la infinitud.

Sólo así puedo animarme a decir algo: suponiendo que le gustaría leerlo, como solía ocurrir con lo que yo llevase, y que imprimía antes de salir. Siguiendo el hilo de una charla no interrumpida bajo el gran pino, o cambiando de sitio la manguera o viendo las últimas reconstrucciones de la apacheta del jardín, siempre erguida, propiciatoria, podía ocurrir que entonces yo le pidiese, como de hecho ocurrió hace poco, que me recitase esos versos de Antonio Machado, que se sabía desde siempre y bajo cuya advocación se sostenía tan erguido:

Con la copa de sombra bien colmada,

con este nunca lleno corazón,

honremos al Señor que hizo la Nada

y ha esculpido en la fe nuestra razón.

Que Machado fuese uno de sus vates mayores era solo coherente con su voluntad de verdad adusta y de justeza, de cabalitud despojada, antiretórica. Bebió fuertemente, además, de aquellos poemas en que los versos se anudan con dichos y sentencias, cercanos al aforismo y el enunciado decidido, celebratorio de pasos y horas, lugares en sintonía con el propio corazón. Otro de sus poetas mayores era el no menos grande Jorge Guillén. Gracias a su buena memoria para los poemas que amaba, montón de veces habrá recitado ese gran poema Los amigos de Guillén (que yo llegué a aprenderme):

Amigos. Nadie más. El resto es selva.

¡Humanos, libres, lentamente ociosos!

Un amor que no jura ni promete

Reunirá a unos hombres en el aire,

Con el aire salvándose. Palabras

Quieren, sólo palabras y una orilla:

Esos recodos verdes frente al verde

Sereno, claro, general del río.

¡Cómo resbalarán sobre las horas

La vacación, el alma, los tesoros!

No conozco otro poema sobre la amistad que la exprese más clara y justamente. Montaigne, otro grande al que amaba, es de los que conoció la amistad y escribió sobre ella (es famosa su amistad con Bossuet, cuya temprana muerte lo dejó desolado). « Parce que c´était lui parce que c’était moi ». Francois Fédier en un ensayo bellamente titulado “La voz del amigo”, elabora más: “Montaigne llamaba “mutuo-hacerse-el-bien” /S’entre-bienfaire/, el “hacer el bien” /bienfaisance/ que llega a manifestarse entre amigos; ahora Holderlin nos da a entender que el vínculo de amistad reina “cuando nosotros nos mantenemos firmes juntos y nos decimos los unos a los otros lo que hay en cada uno de nosotros” .

El reconocerse a sí mismo en el otro, el vibrar al unísono de los amigos, cultiva la tierra en que se vive, aligera o posibilita su propia habitabilidad y en ese “al unísono” resuena una intimidad que sale de sí y es compartida.

Nos habremos conocido cuando yo tenía veintipocos años y él nunca dejaba de recordarlo o mencionarlo: ¡soy 12 años mayor que tú! Lo conocí durante mis primeras idas a La Paz, y cuando viví allí más de diez años, siempre nos vimos con alguna frecuencia. Él ya tenía su fuerte pasado, desde el bar Averno a los amigos poetas de su generación y momento: Quino, Campero, Barriga, Díaz Astete y qué sé yo, épocas que no vi. El joven Guillermo Bedregal, prematuramente desaparecido y ya notable poeta, le dedicó su “Ciudad desde la altura”. De joven, Rosso también había conocido a Jaime Sáenz, que dejó una clara impronta en él, desde la forma de hablar y cierto histrionismo en los gestos y palabras. Le gustaba decir “asaz”, “en verdad” y, dado el caso, recitar unos versos levantando su copa toda arriba.

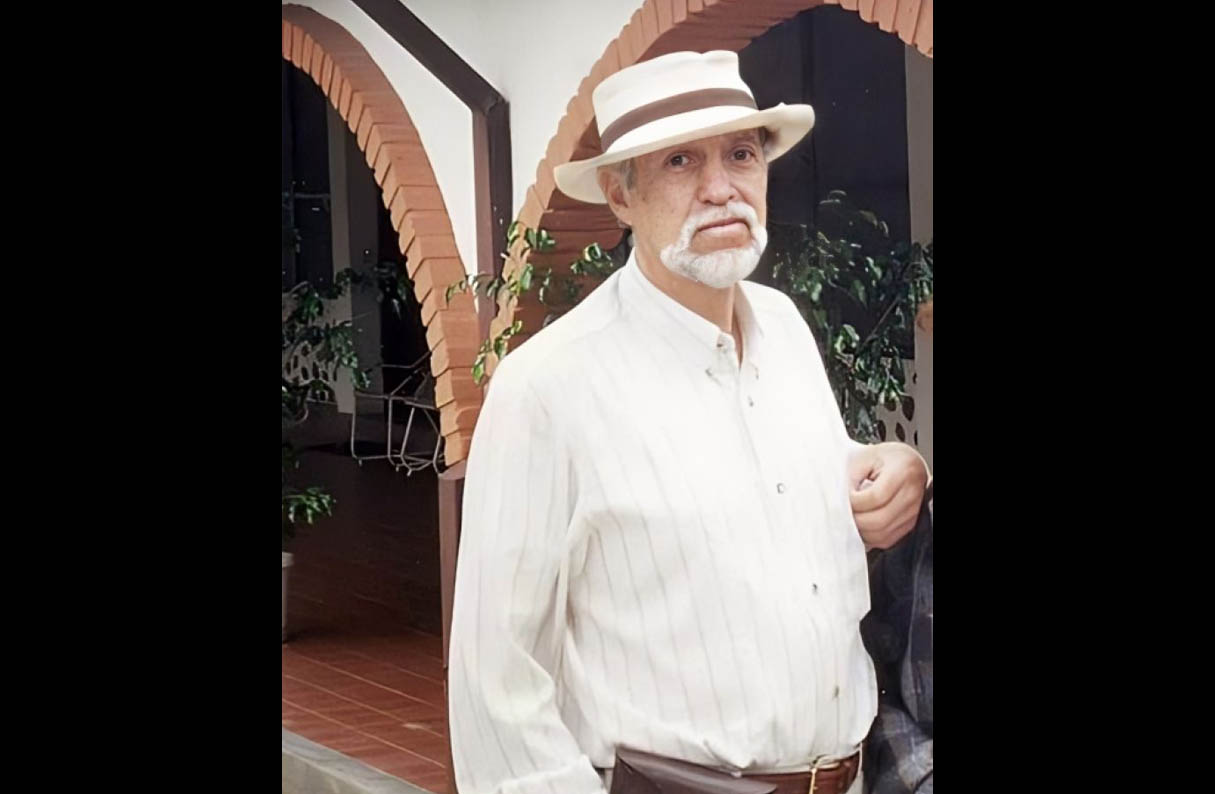

Siempre de sombrero, era muy cuidadoso con la propia imagen, a la manera de un hijodalgo empobrecido y elegante. Siempre vivió a salto de mata y detestaba la sola palabra trabajo. Quiso encarnar y celebrar, padecer, una “vida poética”, por apelar a tan vaga imprecisión. Celoso en la tarea ardiente y discontinua del verso, procuraba delimitar física y emotivamente sus espacios de soledad creativa: “Lo que busco se mide en mí y en mí se queda”, ya decía en su primer libro, ‘El danzante y la muerte’. Primer libro que siempre destacó en el conjunto de esos pocos y delgados que escribió. Era memorioso con sus propios versos y más de una vez lo escuché recitar estos, que son particularmente bellos:

“Que nunca me queje de faltas ni de ausencias

que no ponga en duda la faz dorada de mis días

y que no me vaya con la mirada solamente,

defendiendo mi ley y mis costumbres.”

Esas palabras, escritas hacia sus veintitantos años, no dejan de tener un aire de voto y de promesa. Y si concedemos que así sea, no podemos dejar de observar que, a su particular manera, él nunca rompió tales votos, ni puso en duda la ‘faz dorada’ de sus días, de tal modo que siempre estuvo donde él mismo se había prometido, y que en gran parte era en la desembocadura de libros y poemas.

Para él la poesía, realmente, no se limitaba sólo a los poemas que uno leía o escribía, pues era la vida misma la que estaba trabada con la poesía, hasta el punto de que se modificase, en torno a ella, el propio modo de vivir. Como desde un resquicio o estela del romanticismo, pues, la poesía exigía su entrega, aún a costa de ciertos precios, a veces elevados. Pero siempre mantuvo su talante altivo e inspirado, celebratorio. “Ch’allar” era para él una inveterada costumbre, siempre obedecida.

Y mucha suerte tuvimos quienes lo escuchamos cantar, que él lo hacía como ninguno. Tenía una vasta memoria musical, que según la hora o la ocasión se lanzaba a recrear tangos o rancheras, tonadas. Siempre le pedí, por ejemplo, que me cante la que empieza diciendo:

Soy el cazador, que vive intranquilo…

Nunca dejé de elogiarle la perspicacia auditiva y poética con que había sabido apartar y aprender algunas canciones del mexicano Guty Cárdenas, de las que también yo llegué a amar por ejemplo esa que dice : “En el fondo azul de tu mirada/hay una radiosa floración de perlas/y cuando mi amor se inclina/a recogerlas/ se hunden en los mares y en el fondo”…

Zeke al cantar, siempre ‘a capella’, lo hacía como debe ser, a todo volumen, pero obedeciendo a las pausas, las subidas y bajadas de tonos, llenándose de aire los pulmones para emprender una seguidilla ascensional, o bajando hasta el final, acompañándose algo, muy poco, con las manos, erguida la cabeza, bien puesto el sombrero.

Él mismo me contó su historia con el canto, algo a lo que le presté mucha atención. Recordaba que él se había enseñado a sí mismo a cantar. Que ni necesariamente tenía un previo “buen oído” o dotes de cantor, así como en cambio hay gente a la que esto se le da con facilidad, desde temprano. No era su caso. Pero el amor al canto, a ciertas canciones, a las letras de ciertas canciones, forzó la irrupción del canto en su propio pecho, voz, respiración. De la carencia o necesidad hizo virtud y se lanzó a cantar, fuerte, soberanamente.

Lamento mucho que nunca nos hayamos preocupado por grabarlo cuando cantaba; para cuando aparecieron los celulares en que habría sido fácil hacerlo, ya habían dejado de darse esas ocasiones, altamente bohemias, en que tenía lugar la aparición de la música.

Los últimos años nos veíamos de día, por la mañana y muy rara vez ya tuvimos esas largas farras, con declamaciones, libros, charlas, cantos. La edad iba mostrando algunos signos (murió a sus 78), pero casi hasta el final estuvo muy bien y además fueron para él, si cabe decirlo, unos años felices. Él llegó a manifestarlo a veces, aunque otras, las menos, también parecía asaltado por dudas y auto reproches. (En uno de sus últimos poemas habla de “… ese forcejeo/que aclara el corazón/mientras perder no apena” ).

Con todo y sus años a salto de mata, bien bebidos, no creo que sea inexacto decir que fue una vida que a su manera se cumplió, en sí misma y llena, alta la copa, aunque quizá desde el fondo mismo de su propio incumplimiento. Las medidas del fracaso de una ‘vida cumplida’ son las mismas que las de sus mejores logros, tal como una fotografía se revela a partir de su negativo.

Cuando íbamos en bicicleta, recorriendo la maravillosa ciclovía de Cochabamba, se confirmaba que el paseo transcurría por la que él había sabido llamar la psicovía, a cuyas virtudes atribuía todo un proceso de sanación interno que había conocido en sus primeros años en Cochabamba. ‘La bici me salvó’, le escuché decir.

Usaba mucho el lápiz y el borrador, cuadernos de esos tipo anuario, y papeles sueltos; solo al final pasaba a limpio o a máquina de escribir, lo que ya consideraba listo. Nunca ni se acercó a una computadora. Manejar con soltura el celular le tomó algún tiempo.

Manejar su soledad, su escasa o nula disposición a estar con gente o asistir a cualquier cosa, labraron su tono y sus desdenes, que a un tiempo que eran el reverso de una apariencia atildada, siempre con algún buen sombrero o gorra.

Ya no podré contarle tal cosa que acabo de leer, o tal otra que vi. Pero solo en segundo lugar se trataría de su posición como escucha, mientras lo que realmente atraviesa, atravesará estos nuevos silencios, es el carácter muy específico de ciertos temas, charlas, que teníamos juntos. Tal frecuencia particular se apaga y ciertos silencios son como otras tumbas, ya también cavadas en los campos del habla.

Y así me pasa, también, con otras personas importantes en mi vida y que ya han muerto. Hay entonces montón de silencios distintos, diversos muros de silencio en los senderos del habla, de la rememoración o las palabras. Palabras muertas, frecuencias muertas hacen su ronda por memorias y jardines trabajados, por días que también tienen sus huecos horarios en esos momentos, horas que ya no son compartidas.

Él leía todos los artículos que yo durante años iba publicando mensualmente en Letra Siete, de Página Siete. Le gustaba leerlos, a veces hasta me llamaba por teléfono después de hacerlo, y entonces me gustaría que este sea otro artículo de esos, como los que sacaba en el periódico y él casi sin falta leía. Un artículo entonces como una guirnalda, como una corona, pero también como un vaso, como un brindis.

A tiempo de leer estas páginas de pie, quizá después de haber estado regando un poco, me comenta otra vez que antes estuvo barriendo las hojas del jardín,

Como aquel que sólo va

para entonar su paso

y sin buscarse

Fuente: Puño y Letra