Por Guillermo Ruiz Plaza

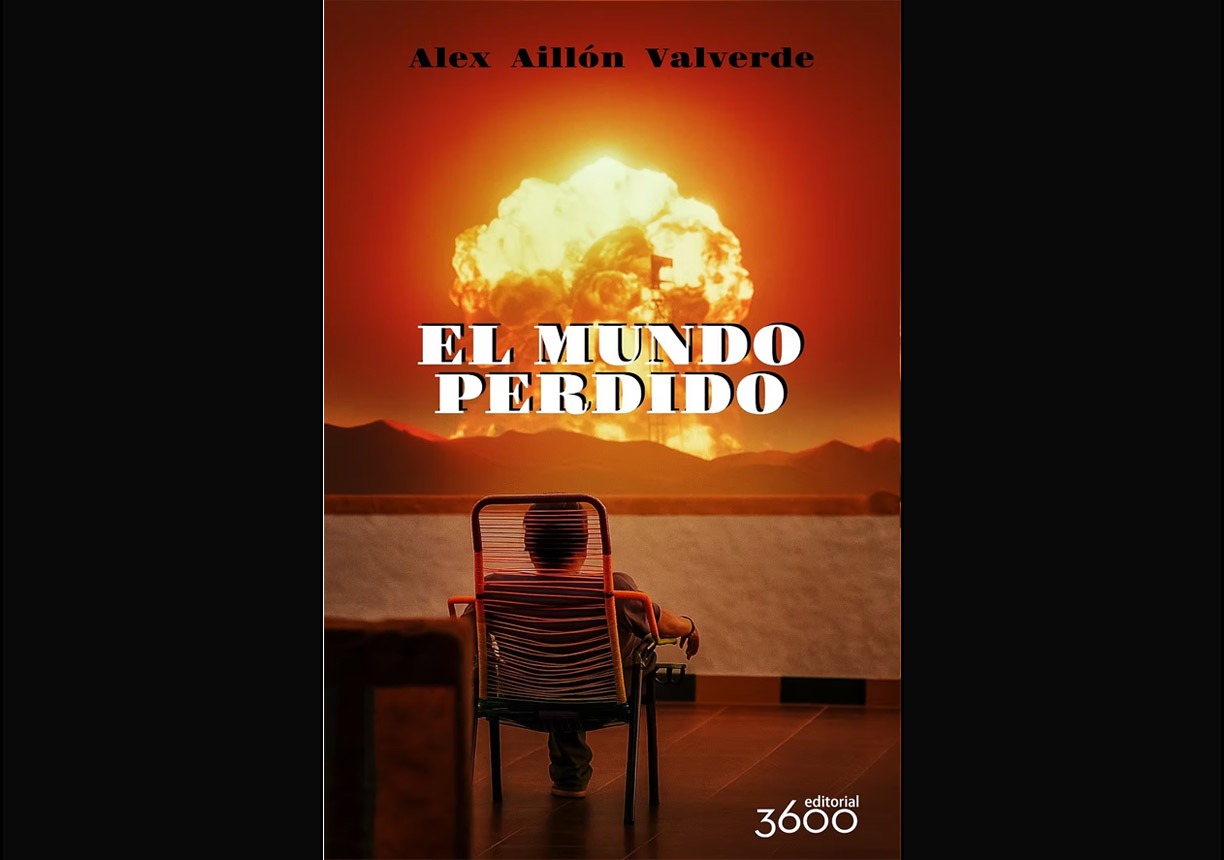

(Texto leido en la presentación del libro El mundo perdido, de Alex Aillón, en la Feria Internacional del Libro de La Paz.)

Estamos aquí para celebrar un libro que lleva un título rotundo: El mundo perdido. Un título que no solo señala un espacio, sino una condición. Porque perder el mundo —¿hay experiencia más radical? — implica también perder las certezas, los dioses y hasta los disfraces de la modernidad. Sin embargo, aquí estamos, leyendo y escuchando poesía. Quizá porque, como decía Novalis, “la poesía es la religión original de la humanidad”, esa voz que prolonga el misterio cuando todo lo demás se desmorona.

Pero éste no es un libro cualquiera: es un libro de poemas en prosa. Y conviene detenerse un instante en esta forma singular, tan fascinante como incomprendida. Lo decía Octavio Paz: el poema en prosa es “la invención moderna por excelencia”. Invención, sí, pero también paradoja. ¿Cómo puede la prosa —que suele asociarse con lo utilitario— elevarse al rango de poema? El nombre mismo (poema en prosa) es una especie de oxímoron, y en esa tensión reside gran parte de su potencia.

Muchos han tratado de responder qué hace poética a una prosa. Jakobson habló de paralelismos y repeticiones. Pero Baudelaire —el gran Baudelaire de los Pequeños poemas en prosa— demostró que la poesía puede prescindir de todo eso. La poeticidad no se mide: se reconoce, como un relámpago, con la certeza inexplicable de la intuición.

Alex Aillón lo sabe. Sus textos no fingen ser versos disfrazados: asumen la impureza, la hibridación, el riesgo. Porque el poema en prosa —como decía Gustavo Valle— es “un monstruo discursivo”, un híbrido que no busca la pureza lírica, sino solo la libertad. Un género que es lugar de profanaciones, espacio abierto donde se cruzan la memoria, el relato, el pensamiento y la música moderna.

El mundo perdido es, en efecto, un libro que se levanta sobre esas ruinas, armado con los materiales de la historia, la ironía, la cultura pop, la memoria política y la sensualidad del lenguaje. Un libro dividido en cinco partes, cada una con su tono, su respiración propia, pero todas unidas por una pregunta que late, explícita o velada: ¿qué queda después del derrumbe?

Escuchen el comienzo, del poema titulado “La odisea atómica”:

Canta ¡oh, musa! la furia de la bomba de hidrógeno

que posibilitó el restablecimiento del orden en la

galaxia.

Las palabras se extinguieron, las malas, las buenas,

las mediocres palabras.

Solo quedó el silencio…

Aillón convoca a Homero y lo arroja a un futuro devastado, donde la épica es reemplazada por la ironía: no hay héroes, sino autómatas; no hay dioses, sino bombas. Y en medio de esa destrucción, la poesía —esa voz que sobrevive a todo— intenta decir lo indecible: el fracaso de una civilización que creyó en la inmortalidad y terminó pulverizada.

Aquí la prosa se vuelve torrencial, casi profética, pero siempre con un filo satírico. Porque en Aillón la tragedia convive con la risa. Lo vemos también en “Fracasar mejor”, donde la derrota se asume como victoria:

En nuestro fracaso está nuestra victoria.

Un poeta chileno nos anunció la buena nueva:

‘Para fracasar, han fracasado’…

Luego nos dieron una paliza en Moscú, La Habana,

New York y México…

No luchamos toda la vida para hacernos criticarde esta manera.

Este tono, que oscila entre el lamento y la carcajada, marca el pulso de la primera parte: un ajuste de cuentas con el siglo XX, con sus revoluciones inconclusas, sus utopías rotas, sus héroes venidos a menos. Pero también con nuestra propia ingenuidad: la ilusión de cambiar el mundo que terminó en karaoke, pollerías por doquier, marketing y discursos políticos vacíos.

Si la primera parte dialoga con la historia y la política, la segunda se adentra en el territorio íntimo: la identidad, el deseo, el amor. Poemas como “No soy un negro de verdad” combinan confesión y reflexión, humor y ternura:

Para ser un negro de verdad no sólo tienes que tener la piel oscura.

Tienes que sufrir en la vida para ser un negro de verdad…

Pero el universo es negro y nadie puede hacer nada al respecto.

Nada puede brillar a plenitud en la claridad.

Todo lo que conmueve entrega su belleza a la oscuridad.

Aquí la palabra se hace rítmica, casi musical, y rescata —desde Bolivia— resonancias universales: la negritud como herida, pero también como fuerza creadora, como origen de la vida, como danza cósmica.

En otros textos, como “Escuela”, el amor se vuelve aprendizaje interminable, ironía contra la norma:

Nunca tuve mis cuadernos en orden.

Venía la vida y me rayaba las hojas en blanco…

En el amor como en la vida nunca es

tarde para aprender

y nunca se aprende del todo.

Hay humor, sí, pero también un temblor de verdad en cada línea: la certeza de que el amor desordena todas las gramáticas.

En el poema “A tu sexo”, la voz se vuelve carnal y desbordada, celebrando el cuerpo amado como universo y batalla:

Este poema está dedicado a tu sexo,

al olor que dio inicio al tiempo de los tiempos,

a la cueva donde anidan los dragones, las sirenas,

las flores carnívoras…

Un poema que asume el deseo sin pudores, con la furia y la ternura de quien sabe que escribir es otra forma de tocar.

En la cuarta parte, “Apuntes para un diccionario boliviano”, el tono cambia otra vez. Aillón juega con el humor, la cultura popular, la oralidad. Define, reinventa, parodia. Así en “La camotera boliviana”:

El boliviano no se enamora, se encamota…

El camote no ve, no escucha, no entiende…

Mientras estás camote estás en diálogo directo con Dios.

Eres el filósofo esencial de las estrellas.

El amor como camote: delirio, trance, lucidez extrema.

O en “El coso”, esa palabra mágica que nos salva del olvido o la ignorancia:

El coso es el coso, no tiene género,

es una palabra post/genérica que puede ser a la vez

generativa y degenerativa…

Aillón convierte el habla cotidiana en materia poética, como si dijera: también aquí —en el humor, en lo local, en lo mínimo— reside la poesía.

El “Epílogo” abandona el tono previo para abrazar la modestia y la gratitud: asumir la vida desde lo simple, hallar belleza en la fugacidad y resistirse a la estridencia. Más que cerrar, abre: es una invitación a vivir y escribir con serenidad, sabiendo que incluso la pérdida puede transformarse en luz.

¿Qué une todas estas partes?

Un hilo secreto: la voluntad de nombrar lo perdido sin nostalgia y, a la vez, celebrar lo que queda. Porque este libro no es un museo de ruinas, sino un laboratorio de futuro. Cada poema es una tentativa —a veces grave, a veces lúdica— de responder a la pregunta: ¿qué hacemos con la pérdida? Y tal vez la respuesta sea: insistir en la vida y la creación, incluso cuando duele.

El poema en prosa, esa criatura híbrida, nos recuerda que la poesía no es un formato, sino un fuego vivo. Y El mundo perdido, de Alex Aillón, es una de esas llamas obstinadas que arden en medio del derrumbe, iluminando con humor, rabia y belleza los escombros de nuestra época.

Les invito a leer este libro con la misma disposición con que uno entra en territorio desconocido: sin mapa, sin certezas, con los sentidos abiertos. Porque la poesía no está hecha para confirmar lo que ya sabemos, sino para devolvernos el asombro.

Fuente: Revista La Trini