Por Rodrigo Villegas

(Texto leído en la presentación del libro «Vladimir C., el vigilante del campo de mostaza», en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Paz, 2023)

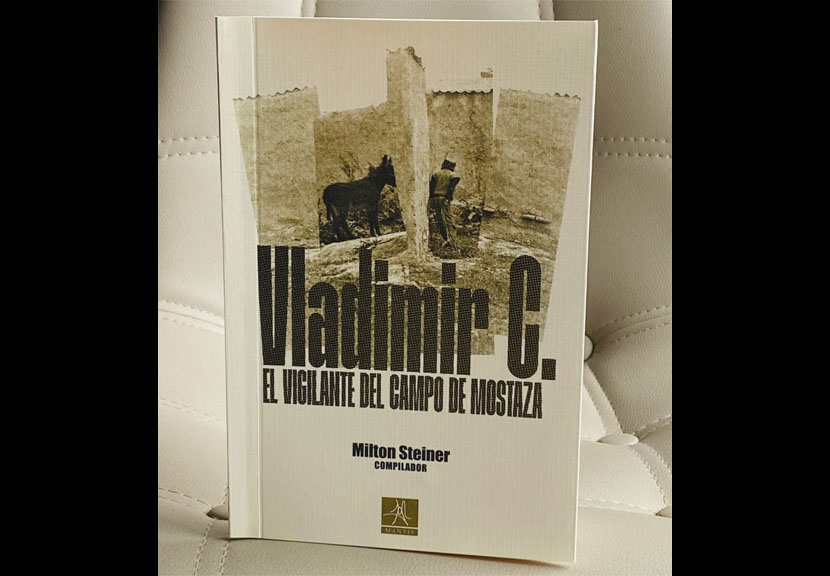

No me sorprende que Vladimir C., el vigilante del campo de mostaza, publicado este año por la Editorial Mantis, sea una novela teñida de muchos métodos literarios y visuales: poesía, fotografía e incluso dibujo. No me sorprende porque conozco parte de lo que antecede a este libro, a su autora: Iris Kiya. Y repito una vez más que no me sorprende porque Iris trabaja en todos estos campos desde hace mucho. Y lo hace, en todas, de una gran manera.

Capaz la Iris era más conocida por su poesía. Digo capaz porque Kiya ha publicado muchos libros antes que este, donde sobresalen sus proyectos poéticos. Pero Vladimir C. no es su primer trabajo narrativo, sino que viene acompañado de otras aventuras en prosa que, al igual que este libro, vienen firmados en portada por heterónimos.

Y es que aquellos heterónimos conforman un cosmos. Sus voces, las que inundan a la Iris y las consolida en sus libros, espíritus que se conectan entre sí. Ya sea Sebastián Melmoth, Monzon o Milton Steiner (el compilador de este libro), aquellos seres van escribiendo a través de los dedos de Kiya. Y aquello es un desborde de riqueza literaria.

Al punto: Vladimir C. es una novela repleta de anécdotas, literal, tituladas de esa forma, así como de cartas, de testimonios. De papeles perdidos, de historias que se buscan con tanto entusiasmo que son capaces de hacerse sangre, muerte. Un Steiner que le narra a Melmoth su aventura con Vladimir, un hombre que conoce en el contexto de una guerra sin nombre y de la que ambos deciden huir. Pero en ese escape, unión y confrontación de historias, es que veremos la importancia de los papeles, de lo escrito, transcrito y resguardado. Y de lo valioso que es su compilación.

A través de epígrafes que nos llevan a versos de Montalbetti, Maiakovski, Seferis o William Carlos Williams, de fotografías de los heterónimos, de niños con granadas en mano, es que completaremos la dimensión de esta historia que se sostiene a través de la comunicación de los otros. De las cartas firmadas, de las batallas presenciadas y anotadas. De la importancia de registrar todo lo que suceda, lo que importa.

Y es que acá la contemplación, la observación perspicaz y centrada es el leitmotiv. Tanto que, como detonante, la novela comienza así: Siempre he creído que la vida real, entre comillas, se sostiene por la figura del voyeur, en cambio la ficción se construye a través de la figura del flaneur, explicando que mientras el primero busca la experiencia como tal para vivirla, para sentirla, el segundo, el flaneur, es el recolector de todas esas experiencias, se alimenta de ese placer estético. El de resguardar lo que acontece, lo que pasa, como un modo de consolidar sus objetivos, capaz no meramente buscados. Y eso es lo que sucede en la novela, que está contaminada de todo lo registrado en todos los métodos posibles.

Para terminar, me atrevería a afirmar que se puede entender esta novela transversal y plenamente experimental, repleta de libertad, como aquello que la Iris nos ha venido mostrando desde hace mucho tiempo: que todo registro, ya sea narrativo, poético o visual, tiene la potencia y finitud de un campo de mostaza que florece.