Por Jorge Saravia Chuquimia

La historiografía literaria boliviana tiene bastantes casos de autores que tuvieron que salir a otros países, ya sea por causas políticas, económicas, personales, estudio o salud. La mayoría de ellos no solo escriben obras significativas lejos de nuestro territorio, sino que, lo peor, es que no tenemos la información correcta y completa acerca de esa producción. Esto genera un corte y sintetiza un problema latente en nuestra tradición (en permanente re-construcción) a lo largo de distintos períodos de tiempo. Por eso, quisiera hablar sobre Luis Toro Ramallo (1899-1950) y de su obra producida en Chile. A esto deviene el tema que quisiera tocar en esta ocasión: el escritor nacional que escribe fuera de nuestras fronteras e invitaría a (re)pensar que esta partida produce una doble pérdida.

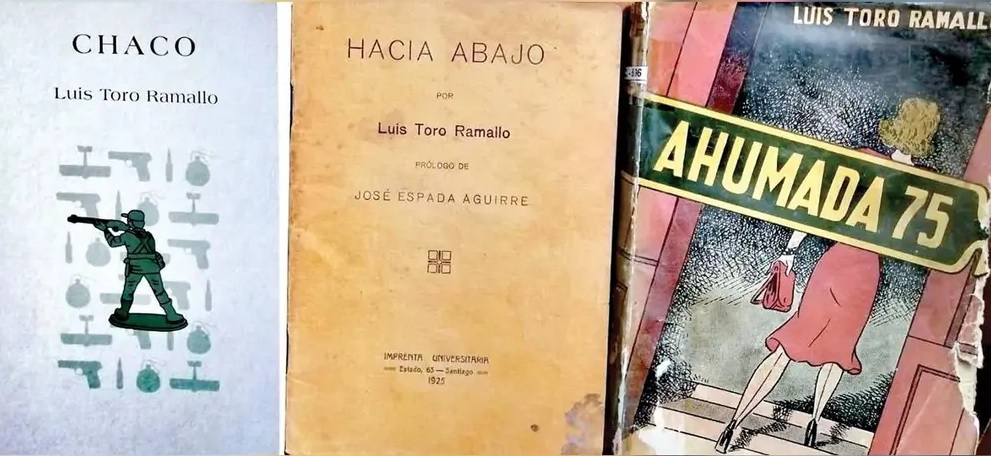

A propósito de algunos autores expatriados bastaría evocar y mencionar a Marcial Tamayo (1921-1997), que escribe en Argentina junto a otro autor que no quiero recordar en este momento, Borges, enigma y clave (1955), uno de los ensayos más importantes sobre Jorge Luis Borges (1899-1986) y, además, es un gran amigo del escritor de El Aleph. Huáscar Taborga Torrico (1930-2012), que produce en México la novela La casa de los cinco patios (1990), premiada en el Rómulo Gallegos y Luis Toro Ramallo, que escribe con fuerte inspiración boliviana y lo publica en Santiago de Chile. Su creación literaria comprende las novelas En barrio ajeno (¿?); Hacia abajo (1925); Un político (1925); Chaco (1936); Cutimuncu (1940); Ahumada 75 (1941); Fuente de soda azul (1945) y Oro del Inca (1946) y el libro de cuentos Jaguares (1946).

En este resbaloso terreno de investigar su bibliografía, el mejor argumento que puedo enunciar al advertir tanta producción literaria, es que el escritor tiene un amor por Bolivia y un amor por la escritura. Y es la prosa de “un novelista de recia capacidad” que sigue pensando aquí, pero escribe allá. Un escritor que no puede superar el desarraigo de su tierra de origen. Entonces, no estar aquí le provoca un ruido que, al mismo tiempo, es su motivación para seguir escribiendo desde allá. Yo escribo. Su patria continúa siendo su primer punto de referencia.

Qué el escritor esté en el exterior representa una doble pérdida. En primera instancia, lo perdemos corporalmente y “lejos, los dos cerros se esfumaban en el azul de la distancia” (Hacia abajo, 43). Y esa substancia corpórea desaparece en la escritura. Y es en ese espacio donde re-crea, de nuevo, su país. Con la escritura vuelve al principio. Con la escritura siempre retorna a su primer sitio. La distancia se vuelve energía para su escritura. Al respecto, Roland Barthes (1915-1980) afirma que la escritura “es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que van a parar nuestro sujeto, el blanco-y-negro en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe”.

En segunda instancia, se siente la pérdida parcial de su obra. En la literatura de los autores expatriados se encuentra plasmada la historia de su mundo. Es un conjunto de obras que muestra un cosmos anterior (que se funda desde la memoria), aquí valdría la pena mirar la imagen de su Sucre: “Por la plaza cruzaban algunos transeúntes con paso indolente. Lejos, ante un escaparate, una silueta casi familiar de mujer bonita; más allá, una vieja y varios, muchos, perros vagabundos, sucios y feos, ambulando en un jadeo de pereza y de lujuria” (10), Y un cosmos posterior (que se pinta en un presente), en donde se describen los nuevos lugares desde donde crea relato. En Ahumada 75 se perfila el ambiente santiaguiño, por eso en su cuadro pinta un paisaje urbano donde las calles “Más suntuosas, con mejores edificios, eran sin duda, Huérfanos y sobre todo Agustinas y Bandera, pero Ahumada, entre la Plaza de Armas y la vieja Alameda de las Delicias, a la que tantos nombres se ha cambiado, era sin disputa, la calle de moda, de la muchacha bonita, del jovencito consentido e impertinente, del elegante y maduro conquistador y del traje y la joya caros” (1941: 13-14).

En consecuencia, como la obra de Toro Ramallo se publica en Santiago, lugar de su residencia, resulta, actualmente, difícil rastrear la totalidad de los mismos en nuestro medio y por ende tener una lectura completa y, luego, llegar a un juicio crítico. En este contexto, la pérdida se convierte en dispersión y desaparición del escritor y de su obra. Esta situación se presenta como un escritor sin escritura. Y este detrimento afecta, porque hallar una obra presume hacer una inserción e insertarla al corpus de nuestra tradición y esto ocasiona volver al principio o supone re-comenzar.

Sobre su obra, transcribo un fragmento de una reseña de la Revista de la Universidad de México, de septiembre de 1957, sobre Oro del Inca. El autor que firma con las iniciales C. R. Ch. comenta que “Casi nos atreveríamos a decir que no es sino un pretexto para que Toro Ramallo presente un conjunto de hermosas leyendas quechuas (como la de Viracocha, el indio que presintió la llegada de los españoles a su imperio, la de Yahuarhuakac, el inca que lloró de amor, etc.); una imagen costumbrista de la ciudad de Sucre (el juego de la taba, la pelea de gallos y su complicado ritual, la psicología de los habitantes de Sucre –irónicos, misántropos y alocados–, la explicación pormenorizada de los distintos temperamentos del cholo y la chola bolivianos, la presentación de las procesiones y fiestas religiosas sucrenses, etc.)”.

Para terminar, este comentario apunta a distinguir el modo de ser de un escritor boliviano en el exterior, o, dicho de otra manera, Luis Toro Ramallo es el prototipo de formas de ser un escritor de Bolivia.

Fuente: La Ramona