Por Guillermo Ruiz Plaza

Esta noche, amigos, quiero contarles porqué estos dos libros son, para mí, viajes reales.

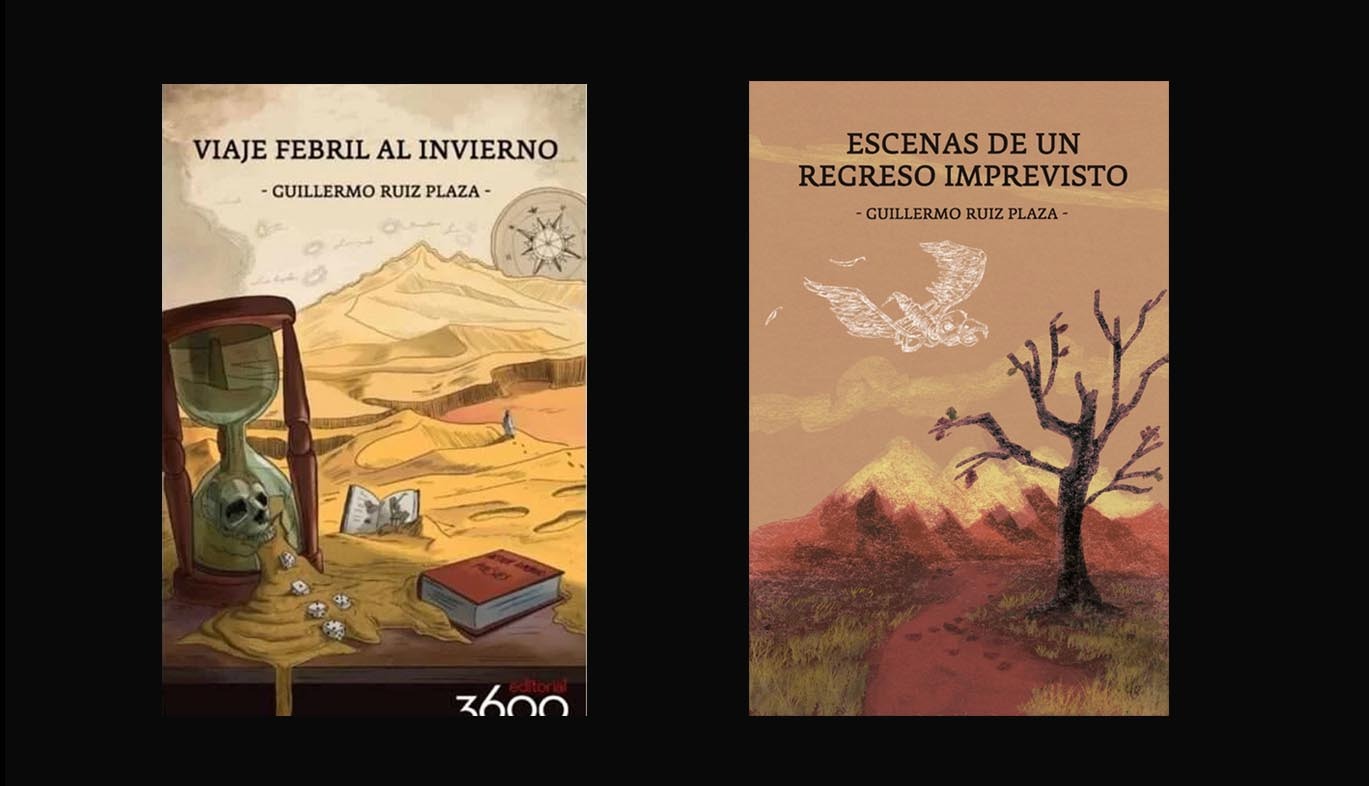

En 2666, Bolaño evoca a un farmacéutico que prefería las novelas breves y redondas a las vastas aventuras narrativas. De Melville, releía Bartleby y olvidaba Moby Dick; de Kafka, veneraba La metamorfosis y rehuía El proceso: “Qué triste paradoja, pensó Amalfitano. Ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido.” A esta estirpe de obras torrenciales e imperfectas pertenece —al menos en la intención— Viaje febril al invierno, una novela cuya escritura fue para mí una auténtica aventura.

Dos años enteros viví en la piel de Juan Finot, pintor cochabambino venido a menos; Shahid Bagdi, poeta y sibarita hindú, reencarnación de Arthur Rimbaud; Naira Monteverde, canaria agitanada que embelesa a todos con su canto, y Madelon Mamadou Ngo, joven migrante camerunesa que se une al grupo de viajeros de forma inesperada. Viaje febril es, en efecto, una obra polifónica, donde el cruce de voces y puntos de vista crea un efecto coral. Este coro no sirve, sin embargo, para contar una tragedia, sino una aventura llena de humor, encuentros y desencuentros, confesiones orales, manuscritos perdidos, búsquedas declaradas y también búsquedas secretas.

Juan Finot es un artista en busca de su alma, y este viaje alocado y tal vez absurdo —un viaje por Francia en busca de la obra maestra perdida del mítico Rimbaud— es lo que va a despertarlo. Estos cuatro personajes son un espejo y también una ventana hacia la alteridad. Porque si la escritura de ficción no nos lleva más allá de nuestros límites, se convierte en un simple paseo por casa, en bata y pantuflas. Mi propósito aquí, en cambio, consistió en recorrer las vastas geografías internas de personajes de otros países, de otras culturas, de otras épocas; en construir, episodio tras episodio, un sueño vertiginoso y a la vez místico, un capricho alocado y a la vez inspirador, escenificado casi totalmente fuera de Bolivia. Porque estos personajes son, como yo, migrantes existenciales y artistas inquietos —cada uno a su manera— que se lanzan al mapa en blanco del exilio en busca de sí mismos.

Con esta novela, cierro una tetralogía conformada por Días detenidos (2019), Los claveles de Tolstoi (2021) y El hombre tocado de viento (2022). Una tetralogía de la errancia, la memoria, el arte como forma de vida y la vida como arte. Espero que el lector se sumerja en este viaje con ganas de extraviarse, olfatear y saborear cada tramo del camino, sin prisa, como nos adentraríamos en un mercado en día de feria, abiertos los sentidos y la mente.

En Escenas de un regreso imprevisto, mi último libro, hay otros viajes. Al país natal, a tierras lejanas y entrañables —tierras que aprendí a hacer mías—, al dolor más personal, a otras voces poéticas, a instantes de gracia, a guerras y amenazas que siento con toda mi humanidad, al hondo espejo que llevo aquí dentro y que me devuelve una mirada ardiente, implacable.

Vuelvo a la poesía después de nueve años, sin juegos ni hermetismos innecesarios. Vuelvo sin miedo a la palabra desnuda, sencilla, directa.

Soy un asiduo lector de poesía y lamento el alejamiento paulatino del lector común con respecto a este género que fue alguna vez, como escribió Novalis, “la religión original de la humanidad”, y hoy es apenas el gesto esnob de un puñado de locos que, para colmo, solo se leen entre ellos.

Cuántas personas me han dicho estos días: “Yo no soy mucho de poesía” y, cuando ven un poemario, pasan de largo sin hojearlo siquiera. ¡Amigos, no saben cómo los entiendo! Los entiendo porque, en algún momento, hubo un terrible malentendido. Se le pidió al lector ser un iniciado, se le exigió altos estudios para entender el alcance y la belleza de un poema. Como si las palabras no fueran de todos; como si no fueran —así lo decía Borges— nuestras metáforas comunes. Como si la gramática cotidiana no fuera suficiente para crear una química instantánea entre el poeta y el lector, dos almas unidas para siempre por una brevísima corriente eléctrica.

Yo vengo de la poesía y a la poesía voy, porque es posible y deseable ser poeta tanto en verso como en prosa. La poesía es mucho más que un género: es una forma de clarividencia. Poesía es quitar con cuidado las telarañas y el polvo acumulado sobre los seres y las cosas, sobre nuestra propia cara y, ya sin anestesia, mirarlos de nuevo. Es el instante en que la mirada trivial y la convención gastada se agrietan y se desmoronan como muñecos de porcelana, mostrando su vacío. Entonces surge una nueva luz que, por su intensidad, roza lo sagrado que hay en el silencio.

El silencio que, contra el ruido ansiolítico que nos envuelve, guarda lo que no puede ser dicho. Y nuestra intuición lo reconoce, porque sabe —como un saber antiguo— que ahí late algo verdadero y necesario. Porque la poesía es lo que queda cuando han caído todas las máscaras.

Fuente: elduendeorurocultural.com