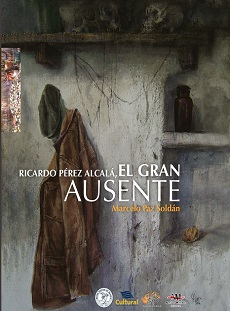

Pérez Alcalá, el hacedor de colores

Por: Carlos Salazar del Barrio Periodista

El color es tan importante como el sabor, decía, mientras dejaba que las verduras se cocieran a fuego lento en su propio jugo. “¡Sería un crimen freírlas!”. Con la fritura, sostenía, no sólo pierden su aroma natural, sino también su frescura y tonalidades. La sartén lucía como un jardín, con los pimientos, el brócoli, el ajo y la cebolla crepitando sobre la plancha.

“Cuando están perladas, como la hierba con el rocío de la mañana, están listas”. Era el momento de volcar los langostinos, los camarones, los mejillones y el vino blanco. Tres o cuatro vueltas, lo suficiente para que los mariscos adquirieran su tono sonrojado, y el chupe lucía como un plato de cualquiera de sus bodegones.

Ricardo Pérez Alcalá, el acuarelista, arquitecto, dibujante, poeta, ajedrecista y chef autodidacta nacido en Potosí un 30 de julio de hace 80 años, manejaba los utensilios de cocina con la misma habilidad que la paleta y el pincel, porque las viandas, como las pinturas, debían entrar por la vista. Puesto a cocinar, los fogones no eran otra cosa que un soporte para la creación, como un caballete o una mesa de dibujo. “¡Es una obra de arte!”, presumía al servir sus pucheros.

Descrito por los críticos como “maestro de los colores imposibles”, “alquimista de la acuarela” y “realista mágico”, Perico, como lo conocían sus amigos, era un hacedor de colores. Descubría la belleza literalmente debajo de las piedras, en zaguanes oscuros, puertas astilladas, ventanas desvencijadas y muros devastados por el tiempo, donde los simples mortales veíamos únicamente escombros.

A pesar de su agnosticismo, gustaba de imaginar a Dios con una paleta en la mano pintando el universo en siete días, porque “¡alguien tuvo que crear tanta belleza!”.

“¿Qué haces?”, le pregunté a manera de saludo durante una visita en su pequeño estudio de la capital mexicana, allá por los años 80. “Colores”, me respondió. No los inventaba. Los encontraba donde nadie los veía. “Están ahí, en la naturaleza de las cosas…”, explicaba. Y los recreaba.

Lucía una barba negra, espesa y desordenada, su marca de identidad, que recordaba a un Marx sesentón; vestía camisas oscuras, pantalones de pana y llevaba la también característica gorra con visera a lo Lenin, una imagen que, en todo caso, no tenía ninguna connotación ideológica, porque siempre se mostró reacio a la política, actividad de la que decía que chocaba con el buen gusto.

Solía madrugar para recorrer los alrededores de La Paz y observar las sombras que proyectan los cerros gredosos durante los amaneceres. “¡Mira!, parecen castillos medievales”, me dijo durante uno de esos recorridos, mientras apuntaba con el índice las manchas fantasmagóricas que se descolgaban del horizonte trazado por las montañas.

En su búsqueda de colores y tonalidades, recogía piedras de diferentes formas y texturas de los lechos de los ríos, recorría barrios marginales y visitaba pueblos perdidos del campo, fotografiando con la memoria patios y rincones carcomidos por la humedad, paredes descascaradas, muebles despachurrados, portones añosos y tinajas desportilladas que luego cobraban vida con sus pinceles.

Nació en Potosí, en las faldas del Cerro Rico, cuando la población de la Villa Imperial no sobrepasaba los 200 mil habitantes. Se crió arropado por las leyendas del cono de la abundancia, cuyas tonalidades ocres, cobrizas, grisáceas y rojizas marcaron su imaginación infantil y le enseñaron que es la luz la que descifra los colores, puesto que la plata no es plateada ni el oro es dorado en el vientre de la naturaleza.

También recorrió las regiones más benignas del departamento, como Betanzos, Tarapaya, Don Diego, Miraflores y Chaquí; conoció el verdor de los valles de los Lípez y los Chichas y descubrió que la geografía potosina albergaba los colores del arco iris y algunos otros por conocer.

Fue su maestro de la escuela Alonso de Ibáñez, quien descubrió su talento a temprana edad, al ver los retratos que hacía de sus compañeros de salón, e inscribió al niño dibujante con dinero de su propio bolsillo en la Escuela de Bellas Artes de Potosí. A sus 12 años ganó el Premio Nacional de Pintura Infantil y a los 15 presentó su primera exposición.

Terminados sus estudios secundarios, a los 18 años, se trasladó a La Paz para estudiar arquitectura, a la que reconocía como “la madre de todas las artes”. Realizó exposiciones en La Paz, Sucre y Cochabamba, y ganó varios premios, entre ellos los de acuarela del Salón 14 de Septiembre de Cochabamba (1969 y 1971) y del Salón Pedro Domingo Murillo de La Paz y el Gran Premio Nacional de Pintura Pedro Domingo Murillo (1971).

Cuando partió rumbo a México, era un artista maduro, pero desconocido fuera del ámbito nacional. En México encontró el ambiente propicio para su desarrollo. Reconocía su estancia de 14 años en ese país, entre 1978 y 1992, como la más fecunda de su vida. “Gané cuatro premios nacionales y vendía hasta mis garabatos; mis apuntes eran requisados por la dueña de la galería que compraba toda mi obra por adelantado”, le confió a la periodista Isabel Mercado.

Efectivamente, en México ganó el Premio Nacional de Acuarela en cuatro ocasiones (1983, 1984, 1985 y 1989). Fueron los más significativos de su carrera, aunque, con la modestia que le caracterizaba, no le asignaba al galardón mayor importancia.

“Incluso me lo dieron a mí…”, comentaba con el humor ácido con el que solía referirse a sí mismo. Expuso en Brasil, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, Francia, España y Rusia. En 2009, recibió el Gran Premio de la Tercera Trienal Internacional de Acuarela, en Santa Marta, Colombia.

No llevaba la cuenta de los cuadros que había pintado a lo largo de su carrera desde el lejano día de su infancia que vendió en el boulevard potosino una pequeña acuarela, en la que había pintado dos salteñas junto a una botella de cerveza y un vaso medio vacíos. Sin embargo, “a ojo de buen tinajero”, calculaba que había producido más de 6.000 piezas entre acuarelas, óleos, dibujos y bocetos.

Utilizaba una técnica que él denomina “acuarela sobre tabla” –“mis tablitas”, decía–, consistente en un preparado de yeso sobre una superficie de madera. Según el crítico Harold Suárez Llápiz, esa técnica “compleja y extravagante” le permitía dotar al color de “mucho más brillo e intensidad”, al reducir el efecto de la absorción del papel.

Pintaba con el corazón. La poeta y ensayista Blanca Wietüchter, quien le dedicó un libro (Pérez Alcalá, o los melancólicos senderos del tiempo), recordaba que el pintor amaba el ajedrez como un “resquicio de la racionalidad”, que le permitía “hacer trabajar la otra parte del cerebro”, porque para pintar trataba de liberarse de todo sentido racional. Lo hacía con el sentimiento. “Mi objetivo es lograr el misterio inexplicable e irrepetible en todas las facetas del arte”, le dijo a la periodista María Angélica Kirigín.

“Manejaba de manera magistral la luz” y con “una paleta sobria y elegante, imprimía en sus acuarelas misteriosas atmósferas inquietantes”, escribió Suárez Llápiz, quien describe al potosino como un “extraordinario colorista”, un “esteta cultivado”, que “resolvía cada pieza con un minucioso manejo técnico aprovechando muy bien los efectos pictóricos muy luminosos y los tonos de luz ligera y traslúcida que ofrece esta compleja técnica a través del blanco papel de acuarela”.

Como recuerda su biógrafo Marcelo Paz Soldán, Pérez Alcalá llegó a formular su propia teoría, la teoría de los “colores imposibles”, a partir de la constatación de que “el color es luz”.

El acuarelista “maneja de manera sublime elementos de la composición pictórica como la luz y el color que, al combinarlos, hacen del suyo un arte único”, apuntó.

Pérez Alcalá le dijo a Isabel Mercado que la pintura debía estar estructurada en “un dibujo riguroso y un estudio del color profundo”, ambientada en una atmósfera propicia y realizada con una técnica depurada.

“Sólo quien demuestra que es capaz de dibujar, crear y pintar con el mismo genio puede darse el lujo de dar cinco brochazos y sostener que eso es arte”, señaló. Al fin y al cabo, sostuvo en esa entrevista, “el arte es una mentira en busca de una verdad”.

También incursionó en el muralismo y la escultura. Como arquitecto, diseñó estructuras de gran relevancia, como la Iglesia de San Miguel, en Calacoto, y la Iglesia del Corazón de María, en Miraflores; la Piscina Olímpica y la Normal Simón Bolívar, ambas en Alto Obrajes; la Capilla de San Silvestre, en Aranjuez, y varias residencias del sur de La Paz. Su obra escultórica más conocida es el monumento conmemorativo de la presencia boliviana en el Puerto de Ilo, titulado Boliviamar (1999).

Era conocido por su sentido del humor. “Los grandes genios han muerto relativamente jóvenes… Y yo ya me estoy sintiendo un poco mal…”, bromeaba.

Como recuerda su amigo Carlos Toranzo, vivía “con el humor a flor de labios” y no temía reírse de sí mismo. Extraordinario dibujante y caricaturista, desplegó su humor en la revista satírica Cascabel, que dirigía José Pepe Luque en los años 60, donde firmaba como Cardo, con una C en forma de penca de tuna, que definía muy bien el carácter “espinoso” de sus caricaturas.

“Ricardo tuvo un paso casi fugaz por la revista, pero no muy fácil de olvidar. Su carácter bonachón, con su risueño rostro de ojos saltones y su particular forma de hablar, nos conquistó al momento. Era un observador como nadie, muy agudo y audaz en sus trazos como caricaturista. Pero un día, así como llegó, se fue con sus sueños de ser arquitecto”, rememoró Pepe.

Eran legendarios sus duelos, a chascarrillo limpio, con el poeta y periodista Coco Manto (Jorge Mansilla Torres) y el médico forense Rolando Costa Arduz, a cual más agudo e ingenioso.

Con Carlos Toranzo había planificado instalar una salteñería de nombre sugerente: El Jigote de la Mancha.

Durante una tertulia en México, sorprendió a sus amigos con un poema de su puño y letra, que aparentemente aludía a su difícil inicio en México. “Este es el lugar/ Este es el lugar del hombre/ que llegó de lejos y está parado./ Aquí está el rincón del hombre/ que llegó de lejos, está ilegal y desocupado./ Aquí se encuentra la humedad del rincón/ del hombre que vino de lejos con toda su carga/ y está agobiado. / Este es el lugar del hombre que llegó/ de lejos con tanto lastre/ sobre los hombros, la cabeza y el alma (….)”.

Coco Manto se refirió a esa desconocida faceta del acuarelista en un homenaje realizado en el Museo de la Acuarela Mexicana, en diciembre de 2013.

Recordó que “la pintura es poesía esparcida de palabras con identidad en los colores” y que “la poesía es una pintura que flamea en el color de las palabras”. “En su raíz esencial –señaló–, todo pintor es un poeta. Y viceversa, viceverso. Color, calor. Los artistas crean para conmover o remover, no para convencer. Por eso los pintores dicen no me veas, siente. Y los poetas y escritores: no me crean, lean”.

Contó con alumnos excepcionales, como Mónica Rina Mamani y Rosemary Mamani Ventura, de quienes se declaraba admirador. “¿Qué puede enseñar alguien que ha sido superado por sus alumnos?”, repetía orgulloso. Decía que el talento no servía de nada si no está respaldado por el trabajo. “El que escucha, olvida; el que mira, recuerda; el que hace, aprende”, repetía.

El poeta y periodista Rubén Vargas resumió los atributos del artista en pocas palabras: “Una gran pintura, un enorme sentido del humor y un exquisito paladar”.

El pintor falleció el 23 de agosto de 2013 bajo el techo de la casa-taller que él mismo diseñó como arquitecto y tardó en construir más de 10 años, frente a los cerros de Irpavi, donde recreó su mundo de luz y color, con la misma perfección de sus acuarelas, con las piedras del altiplano, los adobes de noble textura, las maderas labradas a mano y los mármoles azules que inspiraron su trabajo, porque –según decía– quería vivir dentro de una verdadera obra de arte.

Vivir como un artista, pero también morir, “con el último brochazo”, para replicar el autorretrato que él mismo denominó Reclinado sobre mi tumba, una acuarela que lo muestra inclinado sobre una lápida.

Fuente: Página Siete