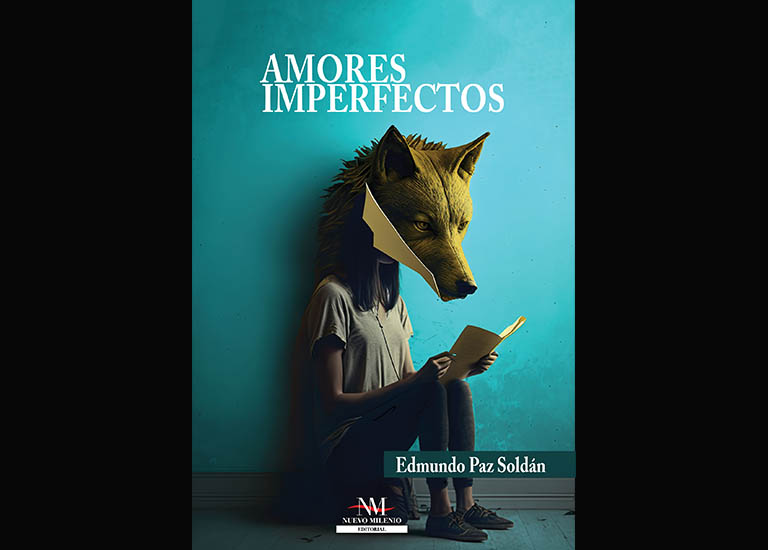

Editorial Nuevo Milenio se complace en anunciar la publicación de la octava edición de Amores imperfectos, el aclamado libro de cuentos del reconocido escritor boliviano Edmundo Paz Soldán. Publicada originalmente en 1998, esta obra se ha consolidado con el tiempo como el libro más leído de Paz Soldán. Su uso se ha extendido también en instituciones educativas del país.

Entre los cuentos que conforman Amores imperfectos se destaca “Dochera”, ganador del Premio Juan Rulfo en 1997 y posiblemente uno de los cuentos más difundidos de la literatura boliviana. Fiel a su título, la temática de los amores imperfectos recorre cada relato del libro, ofreciendo una mirada íntima y a la vez universal sobre las esperanzas, los desencuentros y las contradicciones del sentimiento amoroso, la pasión y sus desvíos. Como reflexiona Luis H. Antezana en el prólogo de esta octava edición:

“El amor no sería precisamente la estrella fija que no se altera con el tiempo, aquella de los clásicos y románticos, sino, también o sobre todo, un camino incierto, un “one way ticket to nowhere,” como dice un blues de Duke Ellington, un cuento que el perrito no acaba de contar, la imposible reformulación del mundo como un inédito crucigrama donde ella quizá se esconde, un laberinto de espejos que ni en su multiplicación devuelve el cuerpo de la imagen deseada, un constante vacío que sólo espera la muerte del predador, en fin, un nombre o una imagen hecha de pedazos (irrecuperables), un mero perfume o, finalmente, una condena a muerte.”

Editorial Nuevo Milenio celebra con entusiasmo esta nueva edición, que marca un hito en la trayectoria de Amores imperfectos. Asimismo, reafirma una vez más su compromiso con la literatura boliviana contemporánea. La editorial se enorgullece de continuar difundiendo la voz de los autores nacionales y de compartir con los lectores obras que enriquecen el acervo cultural del país.

A continuación compartimos el prólogo completo escrito por Luis H. Antezana, publicado en marzo del 2012.

———————————————————-

Hacia amores imperfectos

Por Luis H. Antezana J.

Siguiendo un consejo de Samarago, este prólogo no será una paráfrasis de la obra, algo que la debilita en un innecesario y borroso espejo, sino, quisiera ser un acompañamiento a los y las lectores hacía el umbral de la obra. Podemos imaginar a un libro de cuentos como una exposición de cuadros y al prólogo como el amigo que acompaña al curioso futuro espectador desde, digamos, la parada del autobús hasta las puertas del Salón de Exposiciones (¿Gildaro?) donde se despide. El prólogo sigue su camino y el amigo lector visita la exposición. Antes, en el camino, el prólogo comenta algunas de las impresiones de una visita previa, pero, eso sí, sin atreverse a describir los cuadros expuestos, destacando, simplemente, algunos rasgos —quizá— dignos de atención.

Supongo, por otra parte, que Edmundo Paz Soldán no necesita ser realmente presentado, siendo uno de los escritores bolivianos más reconocidos y difundidos. Tampoco debería presentarse, en rigor, este Amores imperfectos que fue publicado, por primera vez, en 1998 y que ya cuenta con un par de ediciones previas, tanto local como internacionalmente. Con todo, quizá se podría destacar que este libro consolidó la figura amplia de Paz Soldán como narrador de cuentos y, como prueba, podríamos indicar la inclusión de “Dochera” en este volumen, cuento que obtuvo el Premio Juan Rulfo (México) en 1997. Por otra parte, este libro posee una especial unidad temática, la indicada, precisamente, en su título. Pocos libros de cuentos cumplen con esa exigencia, es decir, la de multiplicar la diversidad de un tema único y común. Si los y las lectores recuerdan o prestan atención, la mayoría de los libros de cuentos son, en rigor, compilaciones de cuentos y aunque eso no les impide —a algunos— ser hasta extraordinarios, la mayoría, reitero, frecuentan varios temas que no necesariamente se reflejan o completan mutuamente. Este no es el caso de Amores imperfectos: todas sus unidades son partes de una temática o problemática común. Si alguna diferencia (formal) es perceptible, esta sería, a primera vista, cuantitativa.

Amores imperfectos tiene dos partes. La “Primera Parte” compila 14 cuentos, todos “cuentos breves,” salvo, quizá, “El rompecabezas,” que ocupa más de dos páginas La “Segunda Parte,” en cambio, compila 10 cuentos, todos más extensos que “breves.” Utilizo esta división cuantitativa (“cuentos breves” versus “cuentos extensos”) porque, temáticamente, ya lo señalamos, ambas partes comparten no sólo las mismas preocupaciones básicas —como las imperfecciones amorosas que dan título al libro— sino, también, varios contextos afines —Cochabamba, notablemente, y, por ejemplo, un distante Berkeley— y hasta una que otra pincelada de detalle —como el o los perfumes de “Persistencia de la memoria” por un lado, y “Presentimiento del fin,” por un otro. Cortázar distinguía el cuento de la novela en analogía con el boxeo: las novelas ganan por puntos, decía, y los cuentos por K.O. Podríamos añadir que los “cuentos breves” ganan por K.O. en el primer o segundo round y que los “cuentos extensos” prolongan su golpe definitivo un poco más —hasta, digamos, el quinto round. En la “Primera Parte,” hay un cuento (“Epitafios”) que ilustra bastante bien esta posible distinción. Como es casi insensato resumir un cuento breve —con el riesgo, además, de dañar el placer de su lectura—, voy a aludirlo abstractamente. Una estirpe viene marcada por el acto de culminar las vidas de sus descendientes con un acto final y definitivo. Todos los miembros de esa estirpe han cumplido puntualmente con ese destino. Sin embargo, el último de la estirpe —al que nos toca acompañar en el relato— carece de las capacidades para cumplir —puntual y apropiadamente— con ese destino y no tiene más remedio que postergarlo y postergarlo hasta que, finalmente, puede él también seguir el ejemplo de sus mayores. Los “cuentos breves” serían como esas vidas que, sin mayores rodeos, cumplen apropiada y puntualmente con su destino, los “cuentos extensos” serían como esa otra vida que, antes de culminar su destino, debe, por su propia naturaleza, postergar y postergar su culminación. Es claro que, en ambos casos, sin o con rodeos, el destino prefijado se cumple finalmente —y, siempre, por K.O. Dicho sea de paso, este cuento (“Epitafios,” reitero) implica un destino bastante “literario,” poético (a su manera), lo que, creo, anuda aún más su posible pertinencia para la distinción que nos ocupa.

Aprovechando esta última indicación, siempre a modo de diseñar los múltiples factores en juego a lo largo del libro, demos un breve rodeo por el intertexto literario que, de rato en rato, se hace evidente en la composición de algunos —varios, en rigor— de estos cuentos. Este intertexto literario es como el de los vinos que también, de una u otra manera, se encuentran a lo largo del libro, desde el primer (un vino mendocino) hasta el último cuento (los que frecuenta Benjamín Laredo) —es cierto, dicho sea de paso, que no faltan otras bebidas u otros tragos como, por ejemplo, el whisky de Clausewitz, pero, sin duda, los vinos son prácticamente una constante en el libro. Estos textos (vino, literatura) parecen precisar, adornar, acompañar o motivar las escenas, pero, en rigor, tienden hilos y levantan puentes entre los aparentemente ajenos hechos narrados en los diversos cuentos, son, como se dice, parte de sus condiciones de enunciación (v., al respecto, infra). El texto de los vinos es un hilo común a varios relatos y connota, desde ya, tanto posibles placeres como excesos. Todo muy cerca tanto de la temática erótico-amorosa afín a todo el libro como de las imperfecciones que la adjetivan. A diferencia de los vinos, arraigados en las indicaciones contextuales, el intertexto literario cumple múltiples funciones y su efecto es, por lo menos, triple: (i) como parte circunstancial del relato (tales las alusiones a autores o citas directas), (ii) como parte de su arquitectura narrativa (tal la carta de amor a la distancia que podría publicarse como un cuento de ficción) y, sobre todo, (iii) como “puesta en abismo” del hecho de que nosotros, los lectores, estamos leyendo… cuentos, ficciones, en fin, literatura. Esta puesta en abismo es un índice que, por un lado, pone en evidencia la oposición “realidad”/”ficción” y, por otro, nos recuerda nuestra coparticipación en la articulación del relato y sus posibles significaciones y sentidos. Como se sabe, ese hecho es parte constitutiva del acto literario: sin lectores, los textos están condenado a permanecer mudos como cualquier otro objeto doméstico, sin nada que decir. Además, entre otros, el acto de leer es decisivo en —notablemente— los cuentos breves. Gran parte de la eficacia de ese género depende de los hechos que no se cuentan pero que, por medio de alusiones o indicaciones, deben necesariamente imaginar los lectores quienes, así, “completan” el texto. Esa operación, dicho sea de paso, es inevitable en todo tipo de texto, pero, su necesidad se extrema —digámoslo así— en los cuentos breves donde el autor o el narrador, por principio, no puede entrar en detalles. Dejo a los y las lectores la tarea de levantar el censo de las operaciones literarias presentes en este Amores imperfectos, operaciones que van desde la mención de obras o autores, hasta partes sustantivas de la arquitectura de algunos cuentos, pasando por una amplia gama de citas, unas más funcionales que otras. Este censo empezaría con Onetti y terminaría con las alusiones a Borges; desde ya, este censo no debería olvidar los nombres de cantores y cantautores incluidos, sobre todo, cuando la letra de las canciones interactúa en los relatos, tal los casos de Rubén Blades y Joaquín Sabina.

El intertexto supone numerosas otras “voces” en permanente interacción con el relato. Paralelamente, los cuentos tienen también sus voces narrativas y, así, todo texto es como un complejo sistema de ecos que se ayudan mutuamente. Amores imperfectos utiliza una amplia gama de tipos de narración. Ahí están, por ejemplo, los narradores omniscientes en tercera persona, de esos que conocen todo de los hechos y los personajes y que nos cuentan la historia con la supuesta objetividad de un cronista. Pero, ahí también están los narradores personales, de esos que explicitan su propia subjetividad y cuentan los hechos desde el “yo” de la experiencia íntima y propia. Entre estos narradores personales no falta uno (“una,” en rigor, la de “La invención del Marqués”) que hasta explicita que no sólo narra hechos “reales” sino que hasta se deja llevar por la tentación de contar ficciones —no en vano recurre a Sabina. Además, hay frecuentes desplazamientos narrativos como cuando un “yo” abandona su subjetividad y, como quien reformula un “monólogo interior” (ese relativo al inconsciente), orienta sus palabras hacia un explícito “tú” que no sólo es un interlocutor incorporado sino, a la vez y menudo, un objeto-sujeto ausente o añorado. Dicho sea de paso, no sólo los narradores personales realizan este tipo de desplazamientos, donde cambian los posibles interlocutores, también los omniscientes suelen multiplicar sus voces como fácilmente lo demuestran los (tradicionales) diálogos que se incorporan en los relatos como trascripciones —se diría— de una posible grabación. Si a esta pluralidad de voces narrativas le añadimos la diversidad del intertexto literario, es casi obvio reconocer un arte de contar cuentos a muchos y varios niveles, los que, además, no interfieren entre sí, sino, al contrario, se ayudan y complementan mutuamente.

El lugar desde el cual se cuenta algo se denomina lugar de la “enunciación,” que es como el podio que se ocupa para hablar, y lo narrado desde ese podio verbal es, por su parte, el relato o “enunciado.” Para no dispersarse, la diversidad de voces en la enunciación requiere un contrapeso de continuidad, una constante que anude las diferentes voces. Ese lugar no tiene porque ser único ni necesariamente arraigado en un estrecho pedazo del tiempo, pero, es reiterado, frecuente… como los vinos que ya señalamos al pasar. Todo sucede como si el movimiento necesitara también algún punto u horizonte fijo para ser apropiadamente percibido. Los contextos de la enunciación suelen cumplir esa función. Así, en Amores imperfectos, junto a otros lugares más puntuales, no es difícil reconocer, por ejemplos, las frecuentes alusiones o referencias a la ciudad de Cochabamba. No sólo se encuentran lugares (tipo El Prado) o instituciones (como los colegios Don Bosco o La Salle) sino hasta se menciona al Wilstermann. Ahí, una constante, afín tanto a narradores como a personajes, es su posible (común) extracción social (clase media acomodada): muchos manejan autos con explícita soltura, frecuentan discotecas y también moteles; por las alusiones literarias, también es fácil reconocerles un grado relativamente elevado de educación (más de uno supone explícitamente estudios superiores en el extranjero). Ese tipo de constantes (lugares, autos, discotecas, moteles… y autores literarios) permite, pues, que la pluralidad de las voces no resulte en un caos o en una cacofonía. Como se sabe, la ley fundamental de la información vincula directa —aunque inversamente— la novedad de la información con la permanencia de la redundancia. Para informar, hay que contar con un contraste ya conocido que nos permita reconocer la noticia como (nueva) noticia o. ¿por qué no?, como simple repetición de lo ya sabido o conocido.

En la última cuadra, camino a la exposición de cuentos, el prólogo piensa (es decir, “supone”) que podría generalizar un poco, es decir, tender posibles hilos hacia otras obras de Paz Soldán y piensa en (es decir, “recuerda”) las novelas Río fugitivo (1998) y El delirio de Turing (2002) que las tenía frescas en la memoria. Obviamente, la primera afinidad entre los cuentos esas novelas viene vía “Río fugitivo” que es un lugar de enunciación común tanto a ambas novelas como a los cuentos, un lugar medio ficticio, es cierto, pero que, también, es, sin duda, la Cochabamba de los cuentos. Además, pensando en Clausewitz y Zoe de Amores imperfectos, recuerda la posible novela policial que se intenta escribir en Río fugitivo y, más explícitamente, la trama de amores y crímenes afín a El delirio de Turing. Como no faltan algunas salidas (¿entradas?) mortales en Amores imperfectos (pregúntenle no sólo a Diez y Diez sino también, por ejemplo, al hermano de María o al anonado William) sospecha un lugar común —de larga tradición: “Romeo y … (siete letras)”— en los que los amores implican también la muerte (hasta violenta). Esos vínculos nos conducen nuevamente, casi en el umbral del Salón de Exposiciones, al cuento breve y, por extensión, al extenso.

Una de las condiciones del cuento breve es el absurdo o, mejor dicho, el apretado y verosímil relato de una situación absurda, de esas que se encuentran en los límites de lo sensato, racional y verosímil. Obviamente, al absurdo —y sus situaciones— no se reduce a este género, pues, si Macbeth tiene razón, el absurdo hasta sería uno de los rasgos de la mera condición humana, la que, a priori, estaría condenada al sonido y la furia de un cuento que, finalmente, nada significa. En rigor, el absurdo mismo no carece totalmente de sentido, se trata, sobre todo, de una “situación límite,” es decir, lo que por ahí sucede, según los casos, está un poquito más aquí del sinsentido: el absurdo coquetea ante un anonadante agujero negro final, es el último o penúltimo peldaño hacia abajo, hacia el sinsentido propiamente dicho. Allá, alrededor de los 1940, años más, años menos, los existencialistas se rompieron la cabeza, precisamente, tratando de encontrarle la vuelta para explicar ese resquicio de sentido que, pese a todo, no vacía totalmente al absurdo. Y uno de los indicadores del paso (o salto) hacia el sinsentido propiamente dicho era la espera de la muerte próxima, o sea, el fin de la existencia —de ahí, dicho sea de paso, lo de “existencialistas.” En otras palabras, el absurdo es, sobre todo, una conciencia del sinsentido que entorna y, sobre todo, espera —tal la muerte propia y necesaria— a la condición humana. Por ahí, los amores que llegan hasta el crimen no parecen, pues, tan arbitrarios: el absurdo frecuenta la imagen que le devuelve el espejo de la muerte.

Y, por lo visto, el amor también anda a menudo por ahí. (Quizá por eso, Leonard Cohen podía afirmar que “There ain’t cure for love”). El amor no sería precisamente la estrella fija que no se altera con el tiempo, aquella de los clásicos y románticos, sino, también o sobre todo, un camino incierto, un “one way ticket to nowhere,” como dice un blues de Duke Ellington, un cuento que el perrito no acaba de contar, la imposible reformulación del mundo como un inédito crucigrama donde ella quizá se esconde, un laberinto de espejos que ni en su multiplicación devuelve el cuerpo de la imagen deseada, un constante vacío que sólo espera la muerte del predador, en fin, un nombre o una imagen hecha de pedazos (irrecuperables), un mero perfume o, finalmente, una condena a muerte. Pese a todo, la cuota de incertidumbre y de absurdo que marca estos Amores imperfectos encontraría su resquicio de sentido en el acto de contarlos, aunque sólo sea para comprobar sus imposibilidades o violencias. Pero, ya estamos en la puerta del Salón, de modo que, ahora, el prólogo se despide y cede el paso a los y las lectores para que disfruten del recorrido de estos cuentos.

Cochabamba, marzo de 2012.