Por Rodrigo Urquiola

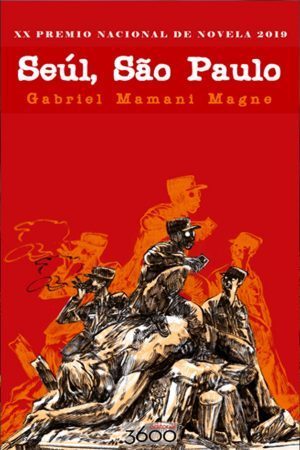

Fue inevitable recordar, después de leer Seúl, Sao Paulo (Editorial 3600, 2019), la obra con la que Gabriel Mamani ganó el mas reciente Premio Nacional de Novela, mi época de valeroso premilitar al servicio de la patria que me vio nacer.

Yo, francamente, no quería asistir: sacrificar todas las mañanas de mis sábados para jugar a las guerritas en lugar de dormir o salir a jugar fútbol me parecía demasiado a cambio de muy poco. Justina, mi abuela, me convenció, me dijo que la libreta me serviría en algún momento de mi vida y que todos mis amigos del colegio estarían ahí. Hasta el momento la libreta de servicio premilitar no ha servido para otra cosa que ser un adorno en la colección de cachivaches de mi abuela, ahí, en el fondo de alguno de sus cajones, pero la experiencia de jugar a las guerritas la recuerdo como una época espectacular, sobre todo por los grandes amigos que conocí.

Hice el servicio premilitar en el Colmil, en la acomodada zona sur paceña. Allí, los que nos instruían eran cadetes. El primer día nos avisaron que tenían prohibido golpearnos porque los papis de los jailones se habían quejado y denunciado el maltrato en alguna gestión anterior. Este trato nos pareció de lujo, nosotros, de colegio fiscal, yo estaba en el René Barrientos, íbamos a ser los primeros en recibir los golpes de la autoridad si acaso esa vaina continuaba siendo legal.

A diferencia de lo que sucede en la novela de Mamani, ninguno de nosotros sentíamos “estar sirviendo a la patria” con nuestro servicio premilitar. Quizás los jailones lo veían así, recuerdo a uno que, al igual que yo, era comandante de escuadra, pero rígido, tomándose este juego en serio, y sus subordinados estaban todo el tiempo a punto de darle un golpe de estado. Yo, como líder de ese pequeño grupo, solía ordenar que nos echáramos en el pasto a contemplar el sol mientras comíamos los sándwiches con sobreprecio que nos vendían en ese lugar. La mayoría de nosotros no éramos tan ingenuos para llegar a creer que a ese circo podría llamársele “servir a la patria”: en el mismo lugar estaban los del cuartel, los que generalmente venían del campo y se quedaban todo un año. A ellos sí que no había papi que los protegiera de los golpes. Tal vez ellos sí estaban sirviendo a la patria. ¿Pero qué es la patria después de todo?

Resumiendo, no solo aprendí a disparar un fusil FAL, aprendí que servir a la patria quiere decir dar plata (comprando cosas con precios elevados, pagando la matrícula, el uniforme, etc.) o recibir golpes “como hombre”, en silencio. Una de dos.

Bolivia, la hija predilecta de Bolívar, en Seúl, São Paulo, es una puta, según el narrador, un preco, que decide concluir un capítulo de la novela lanzándole este vilipendio a la nación. Podría parecer una idea incompleta, apenas el torpe instinto de rebeldía que quiere escapar por donde fuera en el adolescente, pero quizás no lo sea.

Porque el adolescente, patético como cualquier joven a su edad, está obsesionado con su primera vez, con el sexo, con las mujeres lindas de su colegio o del servicio premilitar. Y termina visitando un prostíbulo, donde aprenderá, también, a disparar en esa otra guerra, la que no se acaba, la que varios hombres llevamos por dentro, no necesariamente como un castigo. La búsqueda desesperada de la puta, utilizando la palabra en el sentido que se usa en este libro, según mi punto de vista, es la búsqueda desesperada de una idea de nación. Bolivia es la mujer que acaso cualquiera podría comprar, pero no cualquiera podría poseer y amar como se ama el calor de la esposa o el calor del hogar.

Seúl, São Paulo es una novela sobre los inmigrantes, otra suerte de “buscadores de putas”. Varios personajes viven en el exterior y han hecho fortuna allí. Brasil, Argentina, Chile, países a los que los bolivianos suelen viajar para conseguir mejores ingresos económicos y de los que, a veces vuelven hablando con otros acentos, qué sé sho, como si por fin hubieran podido borrarse esa otra nacionalidad, la boliviana, que les pesaba tal vez no solamente en el alma.

“Y es que quién quiere enamorarse de una puta”, probablemente me diría ese adolescente narrador con ínfulas de estudiante de sociología, quizás por la culpa de su amigo el librero alteño, si hubiéramos asistido al Colmil, mientras practicábamos los disparos en los fusiles FAL, mientras gritábamos “¡un chileno! ¡dos chilenos!” por cada 5B que lográramos.

Para eso también me sirvió asistir al servicio premilitar, para gritar esta ridiculez cuando disparaba y acertaba. Por eso, cuando la niña personaje y narradora de mi novela El sonido de la muralla (Kipus, 2014) se extravía en sus paseos por Irpavi y asoma la cara entre las rejas del Colmil y ve que disparan, no logra comprender el momento que presencia y se pregunta ¿qué es un chileno? Es que ella nunca llegó a ver uno y no prestaba la suficiente atención en las atropelladas clases de historia que te dan en la escuela.

En Seúl, São Paulo se repite algunas veces esta escena, la de disparar y lograr darle a un chileno, para escenificar el ridículo de cualquier idea de patriotismo. El hecho de que dos autores distintos, como él o yo, hayamos utilizado este préstamo de la realidad no me parece accidental. ¿Será que el ejército chileno practica sus disparos gritando ¡un boliviano! ¡dos bolivianos!? El ridículo es universal y es divertido escribir sobre ello, pero también puede ser perturbador.

Sencilla, amena, de aire juvenil y plena de confrontaciones a ciertos valores establecidos, esta primera novela de Mamani es altamente recomendable, hace tiempo que no leía un Premio Nacional de Novela que, utilizando el artificio de la literatura, me haya permitido recordar y cuestionar muchas cosas que viví quizás sin darme cuenta. Son preguntas, dudas, aquello que genera la buena literatura.

Ah, cierto, por poco me olvido del título de este testimonio de lectura. Visité a un yatiri de Chasquipampa y me dijo que no, que en ningún futuro probable los premilitares recuperarían el mar. “Y tampoco los del cuartel”, me dijo, leyendo en la hoja sagrada de la coca, “clarito está”.

Fuente: ramonacultural.com