Por Guillermo Mariaca Iturri

Lo llamábamos Vikingo chiquito. “Chiquito” fue el género literario -el cuento- al que dedicó su vida de escritor. Chiquito fue el ámbito real -la marginalidad paceña- que representó como nadie. Chiquita fue la jerga y el tono popular con los que intervino en la tan formal literatura paceña. Esta pequeñez reiterada fue la ironía fundamental que nos condujo a cultivar su “Chojcho con audio de rock p`ssahdo” como la revelación del lugar de la escritura en una ciudad que, como la nuestra, vive en las enormes alturas del Illimani.

Él nos mostró que la escritura paceña tenía que ser un pictograma en la roca. No había palabras de arena que con su levedad se perdían en el viento. Ni palabras de agua que con su fugacidad se diluían en el tiempo. Él, El Lobo, escribía en los muros lo que El Rey pretendía suyo. Vano fue ese esfuerzo monárquico. La alta literatura se desvanecía ante la inscripción definitiva de las palabras del Vikingo chiquito en la piedra.

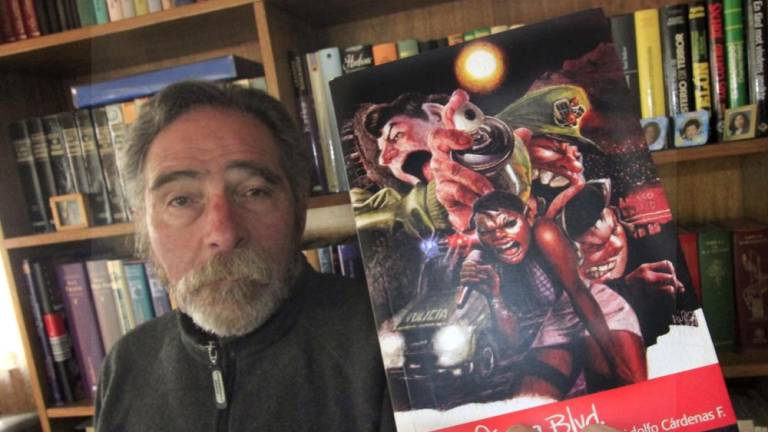

Demasiadas veces se ha dicho que Jaime Sáenz es el escritor de La Paz. Es cierto, sin embargo, ¿cómo podría vivirla más allá del drama alguien que veneraba a Bruckner y a Wagner? ¿Cómo podría escribirla alguien que cultivó el delirium tremens de las oscuridades de una ciudad luminosa como pocas o ninguna? Adolfo Cárdenas, en cambio, vio que La Paz para ser tal debía elevarse a las jubilosas alturas chojchas de El Alto. Tenía que escribirse en jerga popular combinada con aymarañol. Que los personajes oficiales, en todos los sentidos, terminaban hundidos por la marca del personaje cholo. Que la poesía se sometía impotente ante la voracidad del grafiti.

Porque el Vikingo chiquito tuvo siempre la estatura del Illimani. Y las palabras de la calle.

Fuente: revistarascacielos.com/