Las ruinas y los sobrevivientes

Por: Diego Leiva Quilabrán

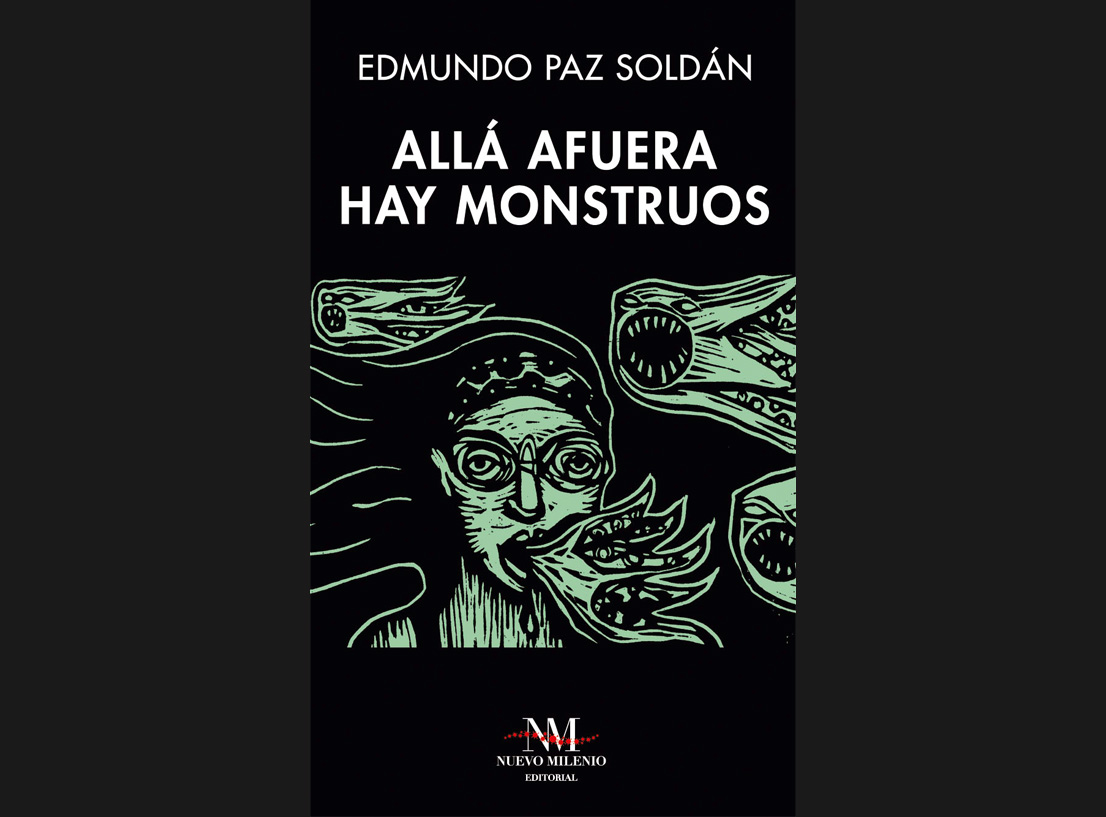

Darle sentido a una experiencia contingente como la actual, con altos niveles de ansiedad, estrés e incertidumbre, mediante la escritura, es sumamente complejo. Al escribir sobre esto, el mundo, el espacio y el yo no puede sino estar tensionado: ya sea que se hable del encierro –a veces dinámico–, o de la crisis sanitaria, o de una revuelta social-popular; ya sea que se haga a través de la ficción o de la no ficción. En cualquiera de esos casos y objetos, puede que no se sepa muy bien de dónde se parte o dónde se va a terminar, o que no se tenga clara la utilidad de escribir lo que se escribe. Difícil va a ser también empezar a comentar, en el siguiente párrafo, una novela como Allá afuera hay monstruos, de Edmundo Paz Soldán [Editorial Nuevo Milenio, 2021], que tiene algo de revuelta, algo de pandemia, algo de ruinas y algunos sobrevivientes.

Esto es un intento desesperado de ofrecer al lector algo más. Un intento de eludir, si es que se puede y si es que es éticamente concebible, la lectura testimonial y más directa, esa que dictaría un espejeo de cualquier comunidad azotada por el virus y la imagen que resulta proyectada en La Estrella, el pueblo donde acontecen los hechos de la novela. Un intento de eludir, también, las aplastantes y a esta altura perezosas lecturas que despertará en el lector iluminado sobre el biopoder. En La Estrella un «bicho» –tal como una red sobre el pueblo, dice la narradora– mata a raudales a la población que es dejada morir, sin una inyección de recursos del gobierno central. Allí se levanta en armas una guerrilla liderada por Elsa Acosta, una caudilla que intenta proteger a la región y da esperanza a algunos, entre el abandono y la violencia del Estado y el azote de la plaga. La muerte en La Estrella tiene forma de bicho y de bala militar.

La ficción juega con el testimonio, se desmarca de la pura referencia. Entra en el territorio imaginado de La Estrella, ciudad entre montes, que, solo hasta ahí, no es ninguna real y puede ser cualquiera que tuvo, tiene y tendrá sus hospitales colapsados, sus muertos en las veredas y crematorios improvisados en las calles. A eso se le suma la violencia de una guerra entre el gobierno y la resistencia armada. La muerte no solo tiene dos formas, sino dos tiempos: el de corto y el de largo plazo.

La mirada escogida para relatar podría describirse como doméstica. Quien narra es una niña, cuyo núcleo familiar cercano es su madre, enfermera del hospital local, y su hermano neurodivergente. Con su padre, alejado de sus hijos, poco contacto tiene y con un hermano mayor, menos aun. Desde esa pequeña fortaleza que es su casa –de la cual sale poco–, la narradora reconstruye un mundo que se extiende por la ciudad, hacia los montes, y salta hacia una capital administrativa: sus fuentes de información son los simples «dicen que», la televisión –por donde son más que nada bombardeados por la retórica negacionista del presidente Carrasco– e internet –que lo mismo permite texteos rápidos, que imágenes virales e informativos conspiranoides que Vicente, el hermano de la narradora, consume abrumadoramente. El balcón se transforma en un mirador seguro desde donde mirar por última vez algunos rostros, muertos en las calles.

A lo largo de las páginas de Allá afuera hay monstruos, la vida doméstica se consume y ahoga. Rumores, batallas, muertos y sobrevivientes se acumulan y son reclamados por la experiencia personal: algunos muertos son de alguien cuando se les nombra, cuando algo puede reconstruirse de ellos; cuando no, la fosa común de la memoria y de los cementerios es el destino seguro. Se consume la madre, que producto del contagio –del que logra recuperarse– y el exceso de trabajo, somatiza una serie de síntomas y levanta sus propios muros: la casa se divide en el segundo piso, «país de los sanos» que habitan los niños, y el primero, «país de los enfermos» en el que mora la madre; por los mismos motivos, los abrazos empiezan a escasear. Las conversaciones se redirigen y se concentran: el cotidiano, lo público y lo privado se alteran y no hay lugar totalmente a resguardo del bicho, ni del riesgo, ni de la información. Se consume la narradora, encerrada en casa con su impredecible hermano que va de la tranquilidad a la ira. Se consume este último, entre memes y dibujos que no hablan de otra cosa que del bicho y la guerra.

El resultado de la acumulación es una sensación de producción de ruinas: la ciudad se deteriora, la vida en común se pone en riesgo –sobrevive en las proyecciones, en las reapropiaciones de los muertos, por una parte, y en la esperanza que puede brindar Elsa Acosta, por otra–. Los que no mueren, quedan dañados, algo se descompone y se desfamiliariza. Dice en un momento la madre enfermera, luego de cuatro cortos –y largos, larguísimos– meses de peste: «Quizás ya estoy muerta y no me di cuenta. Es lo único que podría explicar que sea capaz de aguantar tanto que he visto. Quizás soy un espectro cuyo cuerpo se ha ido pelando con cada muerte. Quizás ya me esfumé. ¿Me ves? Mmm, no sé. Quizás tú también estés muerta, a ti también te ha tocado ver harto. Quizás Vicente es el único vivo. Y los gatos».

Ruinas y sobrevivientes no dejan de producirse. Desde el primer infectado y desde la primera bala estatal, La Estrella se vuelve algo así como un pueblo fantasma lleno de muertos y muertos en vida, o de dudosos vivos. Por lo mismo, duelo, melancolía y aceptación no dejan de superponerse, así como ese pesimismo esperanzado.

No estoy seguro de que esta novela de Paz Soldán nos dejase, en el triunfo o la derrota de uno de los dos bandos en disputa por la ciudad, una salida. Quizá la resolución imaginaria a estos conflictos, demasiado reales, aun no pueda escribirse. Por lo mismo el sabor del final, es satisfactorio, aunque no termine de ser agradable. No lo digo como un defecto, en absoluto. No estoy seguro tampoco de que puedan leerse finales agradables cuando mientras uno escribe –ficción, no ficción o reseñas– la máquina de producir ruinas sigue funcionando.

Creo que he fallado en eludir lo que quería eludir. No es tan fácil hacerlo, al menos por ahora.

Fuente: Origami