Por Alba Balderrama

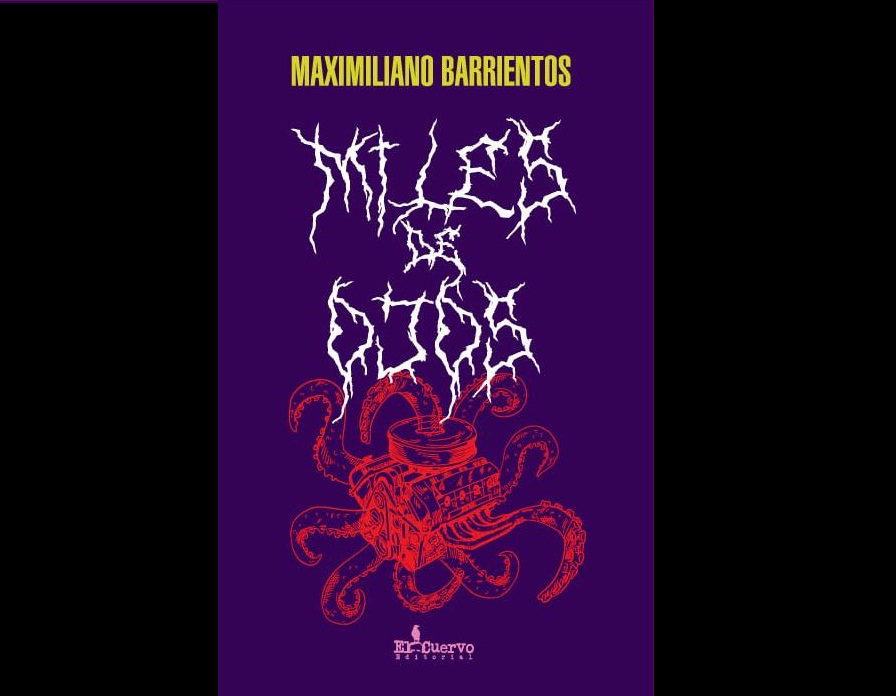

Maximiliano Barrientos ha sufrido una mutación. En Miles de ojos (Editorial El Cuervo, 2021), su última novela, se ha metido, a machetazos, en una selva espesa con nada más que unos headphones puestos para escuchar los lenguajes secretos detrás del heavy metal, del ruido, de la máquina, de lo que no tiene orden o propósito y de eso indefinible e inabarcable que es la naturaleza. Con los ojos bien abiertos, ha salido otro. Como algunos de los personajes de su novela, se ha fundido con los sonidos, con los animales, con la vegetación, con el grito, el silencio y el aullido. Barrientos es, con esta su novela, su propio colonizador, conquistador; es Darwin, hoy, reventándose los sesos contra la pared, su sangre salpicando el ordenador. “El darwinismo avalado / crea la banalidad suprema” piensa Michel Houellebecq en su poema El hombre. No ha evolucionado, ha revolucionado, ha mutado. En Miles de ojos ha llevado su siempre intenso combate con el lenguaje a un nuevo estado.

Su novela tiene lo que sus anteriores libros: personajes un poco solos o un poco perdidos, el fuego como símbolo de la persistencia y del cambio, la voz como aquello que está entre el cuerpo y el lenguaje, como lo que sobrevive a todo y la violencia como la comprobación de que debajo del cuerpo, esa carcasa, hay algo húmedo y blando latiendo. Pero además tiene a la naturaleza hecha lenguaje, hecha voz. No como algo que marca la evolución de la especie sino como la comprobación de que en lo vegetal anida también la violencia como respaldando eso que Werner Herzog dijo una vez de ella: “la naturaleza es monumentalmente indiferente.”

En la novela se sigue la historia de un culto o hermandad que adora al dios de la velocidad, sus seguidores le hacen altares de adoración con motores de autos, bujías, parachoques, volantes, cadenas, huesos animales, quijadas, fémures, cráneos y órganos humanos, fotos de famosos muertos por “la maldición de las máquinas”, como dijo una vez Isadora Duncan antes de morir estrangulada por su chalina de seda cuando ésta se enroscó en la llanta trasera del descapotable Amilcar GS en el que iba. Los de la secta creen que ese dios tiene miles de ojos y que debe ser liberado para que habite en este mundo y lo haga arder. El de Miles de ojos, es un mundo siempre en ruinas con sus límites líquidos e indefinidos. La ciudad de Santa Cruz, que aparece clara en su geografía, se desdibuja pronto por los sueños, los acontecimientos, las muertes y el lenguaje.

En tres capítulos y un epílogo, se relata la búsqueda del “gran árbol” contra el que 3 choferes “elegidos” por el dios de la velocidad, revelado en sueños, han de estrellarse en una especie de suicidio ritual. Al hacerlo se liberaría al dios. “Un dios violento. A veces lo llaman sueño”. Al gran árbol solo lo encuentran los que han sido escogidos o visitados por la visión. El auto es un Plymouth Road Runner de cuyo motor germinan plantas y florecen las bujías. Es un mundo extraño el de Miles de ojos.

El libro, en otra velocidad, en otro tono y caligrafía, bebe de los sueños. Partes enteras relatan sueños de los personajes que se cuelan y desbordan por los lugares menos definidos, menos reprimidos de la conciencia. Son el subconsciente resplandeciendo: “(…) lo que de verdad le interesaba eran los autos a veces soñaba con que el motor le hablaba me lo contó la primera vez que nos acostamos qué cosa te dice le pregunté desnuda fue a la cocina en búsqueda de agua estábamos en el monoambiente que yo alquilaba regresó con un vaso a medio llenar dijo que no eran palabras sino música yo me reí dijo que era como escuchar cantar a alguien en un idioma desconocido un idioma tan extraño que le resultaba imposible distinguir las palabras entonces cómo sabés que son palabras dije y ella porque lo que resulta inconfundible es que se trata de una voz”.

El extrañamiento se acentúa con este recurso y los límites difusos entre sueño y realidad dan forma al libro. La novela de Barrientos se vuelve una cosa viva, palpitante, de forma cambiante, con una biología propia. Es un organismo con páginas, letras y palabras que da lugar a otras e impensadas voces: las de los autos, de las bujías, de las plantas y troncos que emiten ruidos, de los animales —como el loro ese fusionado con la cabeza de un hombre en su lomo—, de los edificios, de los peces, de las mariposas o de los sueños.

El autor se estrella contra su propia voz y lenguaje con la misma convicción e incuestionable fe con que los elegidos precipitan sus autos y rompen sus cuellos contra un árbol; con una fuerza capaz de doblar el metal. Conserva su estilo elegante, su músculo entrenado, pero ahora su técnica de escritura lo ha llevado a otro lugar. Un espacio indomable, una selva sin orden, un lugar más allá del cuerpo. Hace lo que Eli—uno de los jóvenes personajes de la novela que se dirige al gran árbol cargando el cerebro de su padre en un frasco—: “Si saco el cuerpo de mi mente voy a poder ir al lugar. Era su voz, sonó en su cabeza, pero al mismo tiempo sintió como si algo le hablara, algo que no fuera ella. Contrabandeaba esa información a través del tono de su voz, a través de la sintaxis de su pensamiento. Si saco el cuerpo de mi mente mi corazón volverá a ser materia y mis ojos van a poder mirar”. Barrientos, como la transportadora Eli, vislumbra que el lenguaje es como el cuerpo: limitante.

¿Cómo hacerlo estallar? ¿Cómo romper con el lenguaje que es el que da forma a nuestra voz, que nombra solo lo que conocemos? ¿Cómo hacer que el lenguaje exprese lo que no sabemos, lo que intuimos, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que no articulamos? Con el extrañamiento, sí. Pero Barrientos aquí lo hace a través de lo vegetal, de su lógica muda y física. Las materias con las que construye su libro son del orden, en su gran mayoría, de lo vegetal. Están también lo animal, lo humano y la materia-máquina, pero siempre rodeadas, germinadas o intervenidas por la materia orgánica de las plantas. Árboles, musgo, hojas, ramas, humus, la fina vegetación como pelusa o “como la piel del achachairú” que brota de la piel, de los órganos, de los autos, del pavimento. Esas son las materias que utiliza Barrientos para romper y hacer emerger una otra materialidad y consistencia en su literatura. Lo vegetal lo inunda todo, lo reviste, lo camufla con la flora desmesurada como esa que crece hostil e impasible en las ciudades después de una catástrofe atómica.

“El calor punzaba, una nube de insecto sobrevolaba la vegetación que crecía donde antes había edificios y casa y carreteras asfaltadas y bancos y cafés y plazas y bibliotecas. La ciudad persistía en parte como ruina, en parte como una nueva naturaleza. Eli tocó a uno de los semáforos y comprobó que el acero era una sustancia orgánica. Cerró los dedos en el tubo, algo fluía por dentro: sangre o sabia o linfa. Estaba vivo.”

Una nueva naturaleza, una ruina.

“Caminé hasta donde estaban sentados y me saqué la polera”, relata a sus amigos Fede, un joven metalero buscado por los de la hermandad porque es el elegido, y sigue: “El diminuto grano en la clavícula había crecido y los filamentos se extendían alrededor de la tetilla derecha y cubrían mi pecho. Una vegetación finísima similar a vellos se extendía por esa región, se volvía rala a la altura de las costillas.” Los de la hermandad le han entregado dos bujías de las que también han empezado a germinar una especie de plantas. Es un crecer lento, furtivo y tenebroso que ha empezó a salir cuando subió al Road Runner en el que su hermano se estrelló contra el gran árbol. Sus amigos no entienden, creen que se está convirtiendo en “una puta planta”. El cuerpo es el paisaje.

Una nueva naturaleza.

Pasa lo mismo con las máquinas. “Cuando estuvo a unos metros (del gran árbol) vio el Road Runner que se estrelló en el tronco: el acero fue consumido por la madera, no se trataba de dos sustancias distintas. Los restos del conductor seguían allí: huesos recubiertos por una pelusa verde, similar a la que brotó de sus manos y de sus brazos en la visión que lo vio arder”. Las materias (vegetales, humanas, animales) y substancias (tejidos, aceites, gasolina) se aproximan y hacen combustión en el texto, producen otros sentidos. Otra naturaleza de la que él autor es explorador. Otra forma de estar en el mundo, otra sensibilidad no humana, o no solo humana, por tanto, otra forma de conocer.

Mientras tratan de descifrar qué le está pasando a Fede ¿por qué lo han elegido a él? ¿por qué la vegetación ha empezado a brotar en las paredes de su cuarto? ocurre también un abandono de la lógica en Fede, pero también en el texto. Se va tornando más onírico, más sensorial. Aparece el mundo postapocalíptico y Eli que tampoco sabe bien qué le está pasando, cuál es su misión después de llegar al gran árbol, cuál el propósito de la naturaleza y de tanta destrucción.

El gusto, el olfato, la visión, el tacto empiezan a aparecer como los sentidos que nos acercan a un mundo desprovisto de la lógica humana. Ya no es el pensamiento enciclopédico lo que impera, ese donde uno puede catalogar cada cosa, darles un lugar en la escala humana. Son el sueño, las visiones, las voces que emiten los autos, los ruidos de las plantas al crecer, un gran pez que surca el cielo lo que da sentidos a una nueva lógica. Lo vegetal permite desvestir al lenguaje de su estructura, de la cultura, de referencias, de parecidos, categorías y relaciones. Pero también aceptar que no solo la vida humana es la más significativa, sino que la vida de las cosas, de los animales, de las plantas son importantes y su lenguaje nos constituye. Lo que el texto hace, a través de lo vegetal, es abrir otros caminos de exploración hacia la comprensión del mundo.

No por nada la figura vegetal que se yergue y destaca es el gran árbol contra el que los elegidos se estrellan. Es el árbol de la destrucción que cumple el rol de la naturaleza en esa frase de Walter Benjamín en sus Obras IV: “El carácter destructivo siempre está trabajando. La naturaleza marca el ritmo, por lo menos indirectamente: dado que él necesita adelantarse. De lo contrario, es la naturaleza quien se encargará de destruir.” Este árbol compromete la estabilidad de todos los sistemas. Funciona como el portal a otro tipo de comprensión; una silenciosa que responde a otra velocidad más parecida a la de las setas o las raíces. Pero también funciona como el espejo opuesto de aquel primer árbol, el “Árbol del conocimiento del bien y del mal” que está en el jardín del Edén. Cuando los elegidos se estrellan contra el gran árbol y mueren, el árbol se alimenta de ellos, le crecen bujías, fierros, pero también órganos humanos. Lo vegetal los digiere, los integra. Barrientos colisiona el lenguaje contra aquel Árbol del conocimiento, con violencia, con convicción, con un talento antiguo, para romper la carcasa insensible de la palabra, para darle a la voz miles de nuevas posibilidades.

Me ha tomado varias décadas la lectura de este libro, he demorado para disfrutar de la contemplación de un paisaje que va reverdeciendo, que va tomando el libro como si fuera un terreno baldío o enfermo, que va ampliando su extensión donde pueden crecer más voces pero también más daños. Miles de ojos impone su propia velocidad, acercarse a él observando lo que la literatura hace desde lo vegetal es como asistir al nacimiento de algo que bota esporas azules y uno, sin darse cuenta, solo las respira.

Fuente: La Ramona