Por Rodrigo Villegas

Saúl fue nuestro primer cliente. Se sentó en una de las sillas de plástico que habíamos comprado hace poco con Rebeca, con el dinero que habíamos ahorrado y tanto nos había costado conseguir, y nos dijo: Un pollito para mí, por favor.

Hola, Saúl, le saludó Rebeca, feliz de reconocerlo. Se limpiaba las manos con un trapo blanco.

Saúl le sonrió y le dijo que el local estaba bonito, que le gustaba cómo habíamos acomodado las mesas. La decoración. La música.

Yo los veía y escuchaba desde lejos, de la cocina. Cuidaba que el arroz no se quemara, pelaba las papas. Rebeca se encargaba de adosar el pollo y fritarlo. Intercalábamos tareas, hoy ella se encargaba de la carne. Teníamos un ventanal por el que recibíamos los pedidos y por donde sacábamos los platos. Ese era mi punto de mira.

Entonces Saúl arrastró su mirada a la mía, y levantó una mano a modo de saludo. Sonreía.

Hice lo mismo, levanté una mano. Y recordé a mi padre, porque Saúl tenía su edad. Pero papá ya estaba muerto; Saúl esperaba por su comida.

Ahorita te lo traigo, le dijo Rebeca. Y volvió a la cocina.

Habíamos puesto el local hace una semana. Los primeros seis días no entró nadie, lo único con vida que vimos dentro fue un perro muy flaco al que nuestro emprendimiento le había dado curiosidad. Le invitamos un poco de pollo y se fue cuando se cansó de nosotros, de nuestros mimos.

Pero aquel vacío no nos importaba, la verdad. Solo motivaba nuestro amor, el que íbamos construyendo de a poquito. Nos habíamos animado a vivir juntos hace semanas, con la venia de nuestros padres, que nos conocían bien. Nos dijeron que nos ayudarían en lo que sea, nos regalaron sus bendiciones. Nos ofrecieron, en caso de que nos faltara, dinero.

Porque Rebeca y yo estábamos juntos desde el colegio, nos habíamos conocido a los 15 años y no nos habíamos soltado hasta ese momento, que teníamos 25. Es decir, llevábamos una década de relación.

Extrañamente, habíamos peleado muy poco en ese tiempo, no habíamos terminado nunca, así como lo hacían todos los amigos y amigas que se habían animado, así como nosotros, a sostener una relación. Quizá por eso, de todos ellos, fuimos los únicos que sobrevivieron así, en pareja.

Al salir del colegio habíamos elegido carreras diferentes. Rebeca se había ido por Literatura, porque no había nada que le gustara más que leer, que escribir. Yo, por el contrario, elegí Ingeniería Ambiental porque me interesaba mucho el ecosistema, los animales, sus vidas. Era mi forma de ayudarlos, de hacer algo. O al menos eso creía.

Pero era un tiempo difícil. Por más que nos habíamos empeñado en buscar trabajos adecuados a nuestros títulos, no los habíamos encontrado. Era el impacto de la época, de la pospandemia. Así que, cuando nos animamos a vivir juntos, más por una aventura que por un proyecto como tal, fue que decidimos abrir un restaurant. Emprender.

Ahí conocimos a Saúl.

La primera vez que lo vimos fue en la calle que daba a nuestra casa, a dos cuadras de la avenida principal, donde alquilaríamos el local semanas más tarde. Habíamos salido a cenar salchipapas con Rebeca. La noche anterior, tras revisar los ahorros con los que habíamos llegado a nuestra nueva casa, lo habíamos decidido: tomaríamos el local del frente y colocaríamos un restaurant. Así que esa era una de nuestras últimas noches libres, las demás estarían ocupadas preparando las cenas de los clientes que se acercaran a nosotros. Cuando regresábamos, con las salchis en mano, vimos a un hombre que caminaba por esa calle, estiraba de una correa negra a un perro pequeño, de pelaje blanco, rulo.

Buenas noches, le dijimos al pasar.

Buenas noches, nos respondió, y nos sonrió. Saludá, Pablo, le dijo a su perro. El cachorro nos observó con la cabeza ladeada. Su cola se movía de izquierda a derecha.

Hola, Pablo, le dijo Rebeca, que se arrodilló para acariciarlo en la frente.

Qué lindo su perro, le dije al hombre, al que le calculaba unos sesenta años por su cabello canoso, su bigote blanco y las arrugas de su cara, de tez morena.

Tiene unos pocos meses, nos contó.

Rebeca acarició un poco más a Pablo y se levantó, y, antes de despedirnos, el anciano nos preguntó si éramos nuevos en la zona.

Sí, vivimos ahí, le conté. Y señalé la puerta de nuestra casa.

Bienvenidos, entonces, nos dijo aquel hombre de sonrisa relajada, de ojos achinados. Yo vivo ahí, en esa puerta negra. Estoy acá ya unos treinta años. Mi nombre es Saúl.

Yo me llamo Rebeca, un gusto.

También le dije mi nombre y esta vez sí nos despedimos. El frío de invierno nos obligaba a escapar hacia nuestra casa, a nuestra cama. Pero Saúl permanecía en la calle con Pablo, deambulando en la oscuridad, levemente iluminada por los postes de luz que quedaban cerca.

Qué agradable sujeto, me dijo Rebeca, ya en casa.

Sí, muy amigable.

Como había entendido la referencia, al ingresar a la cama, juntos, después de habernos lavados los dientes, de habernos sacado los fragmentos de papa y salchichas que habían quedado clavados en nuestras muelas, decidimos ver unos cuantos capítulos al azar de Los Simpson, eso sí, de las primeras temporadas. Reímos con el de Los Borbotones y apagamos las luces. Nos dimos un beso antes de dormir abrazados.

Fue así que Saúl empezó a convertirse en una imagen regular de nuestros días en aquella zona. Lo veía por la mañana, cuando salía a comprar pan. Nos saludábamos, hablábamos un poco del clima y nos despedíamos. Por supuesto, sostenía a Pablo de la correa. Ya en la noche, al regresar del local, que ya íbamos adornando de a poco, colocando las mesas, la garrafa, los utensilios, lo volvía a ver, esta vez acompañado de Rebeca. Lo saludábamos y conversábamos un poco de alguna noticia del día, de Pablo, de cómo se portaba. Luego nos decíamos chau y abríamos la puerta de casa, tomábamos algo caliente, nos bañábamos y dormíamos después de ver algo en Netflix o en YouTube.

¿Tendrá familia?, me preguntaba a veces Rebeca, por las mañanas o las noches después de verlo, de despedirnos de Saúl.

Imagino que sí, le respondía vagamente.

Pues no parece. Está todo el tiempo solito.

Tiene a Pablo.

Sí, pero tú entiendes…

Alguna que otra noche, cuando no encontrábamos algo interesante que ver en los servicios de streaming que pagábamos, conversábamos en la cama, con las luces apagadas, de nuestros padres, de nuestros hermanos. De amigos cercanos, de sus vidas. De cómo les iba yendo. A veces, también, hablábamos de Saúl, el único vecino con el que habíamos tenido interacción. A los otros, los de las casas de al lado, no los veíamos casi nunca, como si salieran muy temprano y regresaran de madrugada. Jugábamos a adivinar el pasado y presente de Saúl, es decir, si había tenido hijos, si se había casado más de una vez, si se le habría muerto un ser querido.

Imagino que algún día nos contará qué es de su vida, le dije a Rebeca. Es decir, se nota que a Saúl le gusta hablar. Por eso nos detiene algunos minutos siempre que nos encontramos con él.

A mí me gusta conversar con Saúl.

Sí, a mí también, no me malinterpretes.

Días más tarde, casi a una semana de haber abierto el local y ver que nadie entraba a comer lo que preparábamos con tanto cariño y esfuerzo, fue que Saúl ingresó al restaurant, se sentó y pidió un pollo con arroz.

Habíamos dejado de verlo tan seguido debido a la hora en la que retornábamos a nuestra casa, que era más tarde de lo habitual. Rebeca decía que tal vez, ya casi a medianoche, alguien, desesperado por comer algo, entraría al restaurant y nos pediría, así como en un capítulo de Los Simpson, setecientas hamburguesas Krusty.

¿Bromeas o lo dices en serio?, le preguntaba.

Un poquito de esto, un poquito de aquello, me respondía.

Y nos reíamos juntos mientras esperábamos un poco más antes de cerrar.

Para matar el tiempo y para darle cierto color y calidez al local, colocábamos música suave, de compañía. A Rebeca le gustaba el rock argentino, decía que era elegante, casual. Así que, desde su celular, que estaba conectado por bluetooth a un parlante pequeño que habíamos comprado de la misma zona, ella elegía las canciones. Recuerdo con precisión que cuando Saúl entró al local sonaba “Hablando a tu corazón”, de Charly García, una versión en vivo.

Así que aquí estaban, nos dijo. No tenía a Pablo con él.

El arribo de Saúl nos trajo suerte. Porque desde aquella noche los clientes empezaron a ingresar al local, a abrir la puerta, sentarse en las mesas y pedir un pollo, milanesa o silpancho, que era lo que ofrecíamos. De un momento a otro nos vimos con las manos ocupadas todo el rato, sin descanso.

A mediodía, los clientes habituales eran albañiles que se sentaban en las mesas más grandes y comían rápido, que reían estruendosamente y pedían, además, Coca Colas de tres litros u otras gaseosas similares. Por las tardes, pasaba una que otra familia, con niños que vestían uniformes escolares. Ya por la tarde, casi de noche, ingresaban hombres solitarios, que masticaban en silencio, lentamente, pagaban y salían sin agradecer. A la hora de la cena el público era variado: parejas de novios, de amigos. Abuelos y nietos, nietas. Y Saúl, que pasaba a eso de las nueve.

Hola, nos decía, y siempre acompañaba su saludo con una sonrisa generosa.

Rebeca le respondía con mucha alegría y le servía siempre un poco más, ya sea de papa o arroz.

Al mes, el primero de todos, al hacer las cuentas y verificar qué tal nos había ido, nos dimos cuenta de que habíamos sobrepasado nuestras expectativas económicas. Que, a pesar de aquella semana infructuosa, las siguientes habían sido tan buenas que nos alcanzaba para pagar otro mes de alquiler y, aun así, recaudar ganancias, las que podíamos continuar invirtiendo en nuestro querido proyecto culinario.

Aquella noche, después de saltar de la alegría, de comprar una botella de vino para festejar, de coger como no lo hacíamos hace mucho, decidimos preparar algo a modo de challa, de celebración. Algo simple, ya que tampoco nos daba la plata para hacer algo grande. Así que decidimos preparar un té, solo eso. Claro, lo especial sería que invitaríamos a Saúl, el hombre que nos había traído tanta suerte.

Estaba decidido.

Buenas noches, queridos amigos. Gracias por invitarme a su casita, nos dijo Saúl, y se sentó en la silla que le habíamos preparado en la sala. El termo, como un trofeo, al centro. Las tazas y sándwiches de huevo, el café, las cucharillas, el azúcar. Esa era nuestra fiesta, algo sencillo.

Gracias a ti por venir, le respondió Rebeca, que se había vestido para la ocasión, como si la fiesta fuera lejos, en un local enorme y brillante y no en nuestra sala, la de la casita que habíamos tomado en anticrético hace apenas unos meses. Nuestro hogar.

Por vos estamos como estamos, le dije a Saúl, que bajó la cabeza, que sonrió. Y ahí noté que le faltaban algunos dientes a los lados de los delanteros. Asumí que las veces que le había reconocido lo blanco entero había usado una placa.

No, yo no hice nada, solo disfruté de su comida, nos dijo.

Conversamos de algunas cosas mientras escuchábamos, desde mi celular, algunas canciones en inglés, una playlist de Los Beatles que Rebeca me había sugerido.

¿Y hace cuánto que se conocen?, nos preguntó Saúl ya en más confianza, mientras Rebeca le servía su segunda taza de café.

Entonces le contamos la historia, la del colegio, la de cómo habíamos culminado nuestras carreras y ahora apostábamos por nuestro amor.

¿Y quieren tener hijos?

Miré el rostro de Rebeca, que había enrojecido de pronto. La tomé de la mano, encima de la mesa, y le respondí: Si Dios quiere, sí. No le conté que veníamos intentando desde que nos habíamos trasladado, pero nada, no pasaba nada. Pero no importaba, no teníamos apuro.

¿Y usted no tiene hijos, Saúl?, le preguntó Rebeca. ¿Familia?

Saúl se aclaró la garganta, preparándose para contar una larga historia. Se peinó el cabello con una mano, como si una ráfaga de viento hubiera ingresado a la sala y le hubiera desordenado el peinado.

No, no tuve hijos, nos respondió. No tuve esa suerte. Pero sí una esposa, una mujer hermosa que me acompañó mucho tiempo, largos años. Ella era mi familia.

¿Y qué pasó?, preguntó Rebeca, sin poder resistir la curiosidad.

Murió hace unos meses, poco antes de que ustedes llegaran a la zona.

Lo sentimos mucho, le dije. Y sentí cómo la tristeza, como un halo de aire caliente, ingresaba a nuestros cuerpos, como si hubiera entrado por alguna ventana.

Por enfermedad, continuó Saúl, que se tomó las manos, que las enlazó encima de la mesa e hizo un solo puño en el que apoyó su barbilla. Sus ojos se concentraban en el mantel rojo, en unos estampados de aves. Ya saben, cáncer.

Saúl se liberó las manos, se rascó el dorso de una de ellas y levantó la cabeza, nos sonrió sin alegría.

Era el amor de mi vida, ¿saben? Nos conocíamos años, desde que éramos niños. Convivir fue natural, como si estuviéramos destinados a eso, a formar un hogar. Los primeros años fueron maravillosos, yo trabajaba y ella se encargaba de la casa. Cuando regresaba cenábamos rico, ella cocinaba delicioso, y luego hacíamos el amor. Eso sí, nunca pudimos tener hijos, no llegamos a saber si el problema era mío o de ella. Pero eso no importaba.

Todo cambió cuando empecé a frecuentar más a mis amigos, que les gustaba tomar. Después de jugar fútbol los fines de semana, ellos compraban botellas y botellas de cerveza y le metíamos ahí, al borde de la cancha. Nos quedábamos hasta muy tarde.

Las primeras veces lograba escapar cuando veía la luna, cuando entendía que mi mujer estaría enojada conmigo. Pero luego, a los meses, dejó de importarme, como si el alcohol invadiera mi cerebro y lo contaminara de oscuridad. Me quedaba hasta muy tarde. A veces ni llegaba a casa, porque no faltaba el amigo que brindaba algún sillón para descansar.

Ahí empezaron los problemas en casa. Mi esposa me reñía, no me hablaba por días. Y a mí, la verdad, dejó de importarme. Solo me interesaba trabajar, jugar al fútbol y tomar con los amigos.

Una noche de esas, cuando regresaba mareado a casa, mi mujer se paró en la puerta, me dijo que no me dejaría pasar. Era mi castigo. No sé cómo pasó, pero me enfurecí, me vino el orgullo, como una ola de sangre, y la empujé con tanta fuerza que su cuerpo cayó en la tierra del patio. Pasé encima de ella, sin pisarla. Pero ya la había lastimado.

El resto fueron idas y venidas. Ella se fue con su hermana mayor, que había quedado viuda hace poco. Me quedé solo en casa por unas semanas hasta que no aguanté la soledad y fui por ella, le rogué para que volviera. Juré no volver a tocarla.

Pero fallé. Porque aquello pasó otra y otra vez. Peleábamos y yo, que era el más fuerte, recurría a agarrarla fuerte, no a golpearla, eso nunca pasó, pero sí le sostenía de los brazos, a veces la empujaba a la cama. Ella alistaba sus cosas y se iba donde su hermana, donde debía ir días más tarde para traerla de vuelta.

Esa fue nuestra época más triste. Desgastamos nuestro amor, casi lo acabamos.

Saúl tomó un buen sorbo de su taza de café. Seguro el líquido ya estaría tibio. Rebeca le ofreció un poco más, pero él dijo que no, que estaba bien así.

La cuestión fue que nos acostumbramos a eso, prosiguió, a ir de acá para allá. Hasta que un día cualquiera, cuando ya nos habíamos hecho viejos, me dijo que tenía un dolor en el estómago, uno muy fuerte. Creíamos que era vesícula, gastritis o algo similar. Cuando fuimos al hospital, tras los exámenes, recibimos el diagnóstico: cáncer de estómago.

Recuerdo que lloramos toda esa tarde, ya en casa, abrazados en la cama. Le prometí que no tomaría nunca más, que jamás la volvería a tratar mal. Que de ahora en adelante viviría para ella, solo para ella.

Y fue así, dejé de frecuentar a mis amigos, a los de siempre, que también habían envejecido, algunos habían muerto de cirrosis o hipotermia por haberse quedado dormidos en la intemperie. Me concentré en mi esposa, en acompañarla a sus quimioterapias, a su operación, a la primera y a las que vinieron después. Pero ya era tarde, el cáncer había avanzado por todo su cuerpo, la metástasis había hecho lo suyo.

Recuerdo que, cuando la dejaba descansar en cama, ya sin cabello, con la piel pálida, solo huesos, salía a la calle a caminar, a pasear un poco, e inevitablemente me ponía a pensar en cómo habíamos desperdiciado nuestros mejores años peleando por tonterías, cómo había preferido tomar a compartir el tiempo con mi amada, que ahora tenía los días contados. Y lloraba, lo hacía mientras deambulaba por esta misma zona, por sus calles. No me importaba que me vieran los vecinos, que cuchicheen y me señalen. Debía expiar mi dolor.

Hasta que llegó el día fatal, el de su muerte. Algo que jamás olvidaré fueron sus últimas palabras, porque falleció en mis brazos: Fuiste lo mejor de mi vida, a pesar de todo, me dijo. Y sonrió con los pocos dientes que no se la habían caído por las dosis de radiación. Yo sostenía su mano, arrodillado al borde de su cama. Sentía sus latidos débiles. Pero luego cerró sus ojos y su aliento dejó de escapar por su nariz, por su boca abierta. Ahí lo supe, se había ido.

El silencio se apoderó de la sala, uno inmenso, como una montaña. Rebeca buscó mi mano debajo de la mesa y me la apretó fuerte. Cuando la vi, noté que lagrimeaba y se limpiaba el rostro con una manga de su chompa.

Luego vino el velorio, el entierro. Su familia, la mía, la que nos quedaba. Su hermana mayor, la viuda. Sus hijos, mis sobrinos. Nuestros padres habían muerto hace mucho, así que mi esposa iba tras ellos, a su encuentro. Era mi único consuelo. No estaría sola. Ya no sufriría.

Mis sobrinos me dijeron que podía irme de aquella casa, que solo me recordaría a mi esposa, a su tía, y me traería dolor. Ellos, que podían ayudarme, me buscarían un lugar bonito en el que vivir, algo alejado de acá. Pero les dije que no, que me quedaría acá, que aquel era el hogar en el que había pasado los mejores años de mi existencia al lado del amor de mi vida, que no saldría de ahí, aunque lo intentaran entre todos. Allí quedaba el espíritu de mi mujer, y me quedaría a su lado.

Entendieron y no me dijeron nada. Eso sí, me incitaron a adoptar un perro, que por lo menos algo me iba a hacer de compañía. Eso fue lo que me dijeron. Acepté, y a los días trajeron a Pablo.

Es un perrito hermoso, comentó Rebeca.

Sí, y muy cariñoso. La verdad jamás fui afecto de los animales, de las mascotas. Tampoco mi esposa, pero ahora entiendo por qué casi todas las familias tienen uno. Son compañeros leales. ¿Ustedes no tienen?

No, pero estamos pensando en adoptar un gato, le respondí, anticipándome a Rebeca, que ahora sonreía con los ojos felices, expectantes.

Háganlo, nos aconsejó Saúl.

Nos quedamos en silencio unos segundos, como esperando al comentario de cualquiera de los tres, algo que reavivara la conversación, pero que a la vez no incida en todo lo que nos había contado Saúl, en esa experiencia dolorosa. Él fue el encargado de hablar.

¿Y ustedes qué piensan del amor?, nos preguntó.

Que es lo más lindo que hay en la vida, respondió Rebeca. Y, por eso mismo, lo más difícil de sostener.

Exacto, respondió Saúl. No es fácil seguir, resistir ante la vida, a lo que pasa a diario. Pero a los pocos afortunados, a los que saben sostenerse el uno del otro, a los bendecidos por su sacrificio, es que les viene el Edén. El amor, a eso me refiero. A esa recompensa.

Saúl no dijo más, se tocó los bolsillos como si alguien se los estuviera pellizcando, y sacó su celular. Se fijó en la hora.

Disculpen, pero debo irme. Ya es tarde, y no di de cenar a Pablo. Tampoco lo saqué a pasear.

Sí, claro, respondió Rebeca, que se levantó de la mesa. Hice lo mismo que ella.

Acompañamos a Saúl hasta la puerta y nos despedimos de él.

Gracias por el té, por la comida. Por la charla.

A ti, Saúl, le dije. Es lo menos que podíamos hacer por la suerte que nos llevaste al restaurant.

Y por el cariño que ya te tenemos, complementó Rebeca.

Sonrió sin abrir la boca y se fue. Lo vimos caminar despacio hacia su casa, a la puerta negra que estaba a pocos metros de nuestra casa en anticrético.

Regresamos a la sala, levantamos las tazas, los platillos. Llevamos todo a la cocina y lo lavamos.

Bueno, así se fue nuestro día de descanso, de celebración, comentó Rebeca, que se limpiaba las manos mojadas con un trapo naranja que estaba colgado ahí cerca.

Le di un beso en la cabeza a modo de respuesta. Mis labios sintieron sus cabellos secos, mis manos sostuvieron su cintura.

Mañana a volver a trabajar, comentó con los ojos cerrados.

Fuimos de la mano a la cama, nos desvestimos y cogimos con ganas, como si no estuviéramos cansados. Cuando terminamos, al mismo tiempo, nos abrazamos y encendimos la televisión. Puse Los Simpson.

¿Qué capítulo quieres ver?, le pregunté.

Cuando Homero va al espacio, cuando se convierte en astronauta, me dijo.

Bueno, y luego vemos el de Nueva York.

Dale.

Vimos ambos capítulos y dormimos.

Todo había adquirido cierta normalidad y complacencia. El restaurant iba bien, a cada día que pasaba un nuevo comensal se enamoraba de los platillos que cocinaba con Rebeca y regresaba pronto, ya sea para almorzar o cenar. Así, el dinero fue cada vez mayor. Eso sí, ahorrábamos lo más que podíamos, pensando en los días venideros. En el futuro.

Pero una llamada lo cambió todo. Una de esas tardes en el restaurant, mientras preparaba la ensalada, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando atendí me dijeron que me hablaban de un museo de Cochabamba, uno muy conocido por su prestigio y antigüedad. Me decían que querían contar conmigo, me ofrecían un puesto laboral. Al parecer algún amigo había dado mi nombre y, al revisar mis antecedentes, habían encontrado al hombre adecuado para el puesto.

Les dije que debía pensarlo y quedaron en que les llamaría en, máximo, tres días. Aceptaron.

Ya en la noche, en casa, en cama, le conté a Rebeca lo de la llamada. Le pregunté qué pensaba.

Se quedó en silencio un rato, observando sus dedos, que repiqueteaban entre ellos. Habían pasado dos meses de la celebración, del té con Saúl, y el restaurant no había dejado de crecer. Era nuestro proyecto, lo que habíamos construido juntos.

Es buena plata, susurró.

Sí, muy buena.

Se refería al salario que me habían ofrecido.

Pero si quieres les digo que no y nos quedamos acá, como estamos, le propuse. Y es que aquella casa y el restaurant eran nuestra felicidad.

Yo también tengo que contarte algo, me respondió, y me tomó de las manos. Me miró a los ojos. Quería esperar un poco más antes de decírtelo, pero con esto que me cuentas creo que este es el momento oportuno: estoy embarazada.

De sus ojos empezaron a salir gotas delgaditas que bajaban por su nariz y se detenían en los labios. La vi sonreír. La abracé fuertemente y le di muchos besos en la frente.

Antes que pudiera decirle algo, lo feliz que me hacía con esa noticia, se me adelantó:

Yo creo que las cosas pasan por algo. Por algo te llamaron justo, justo ahora, en esta situación. Debemos seguir el camino que el destino tiene para nosotros. Y, pienso, que lo mejor sería tomar aquella opción que nos acaba de caer del cielo.

¿Segura?, le pregunté.

Sí, mi amor. Y ahora, además, debemos pensar por alguien más, por lo mejor para él o ella.

Colocaremos un cuadro como el de Homero en su oficina: “Do it for her”.

Reímos, nos abrazamos e hicimos el amor, uno suave, cariñoso.

Hicimos las maletas, lo preparamos todo en cajas. Cuando tuvimos casi todo listo fue que hablamos con el dueño de la casa, que por suerte entendió y nos devolvió el dinero del anticrético a pesar de que no habíamos cumplido el tiempo de contrato. Era un buen hombre.

Luego tuvimos que devolver el restaurant, el local. Sacamos las sillas, las vendimos a un costo muy rebajado, así como las mesas y algunos manteles. Nuestros caseros y caseras nos decían, tristes, que iban a extrañar nuestra comida. Les agradecimos por todo, por habernos ayudado a resistir.

Rebeca fue la encargada de entregarle las llaves del local a la dueña del espacio, una anciana que vestía con polleras muy brillosas, con mantas más monocromáticas. Le agradecimos por la oportunidad y ella, con una sonrisa de oro, literal, nos deseó suerte en lo que vendría.

Cuando ya todo estaba empaquetado en casa, listos para viajar a Cochabamba, para emprender un nuevo rumbo, fue que decidimos despedirnos de Saúl. Ya le habíamos contado, una de esas mañanas, lo de la llamada, la oportunidad de trabajo. Vimos que su rostro capturaba un poco de tristeza, pero luego nos dijo que oraría por nosotros, para que todo vaya excelente.

Tocamos la puerta de su casa y, después de los ladridos de Pablo, que Saúl silenció, salió a nuestro encuentro.

Hola, Saúl, le saludó Rebeca.

Hola, chicos, nos dijo.

Ya nos vamos, le conté.

Vaya, muy rápido.

Sí, todo pasó así, muy rápido.

Vinimos a despedirnos de usted, le dijo Rebeca. Y a agradecerle por todo. Lo vamos a extrañar.

El que los va a extrañar voy a ser yo. Ahora con quién voy a charlar por las mañanas, dónde voy a ir a cenar.

Reímos.

Bueno, una vez más que Dios los bendiga, nos dijo. Y nos abrazó. Sentí el calor de su cuerpo, como el aura de un ángel o algo parecido.

Chau, Pablo, le dijo Rebeca al perrito que había dejado de ladrarnos porque nos había reconocido.

Volvimos a casa tomados de la mano. Vimos las cajas y nos sentamos en el sillón, que estaba empaquetado. Solo nos tocaba esperar a nuestros padres, que vendrían a ayudarnos a subir las cosas al camión de la mudanza, que llegaría en dos horas, como habíamos acordado.

En la espera, nos pusimos a ver un capítulo de Los Simpson desde mi celular, el de San Valentín, cuando Martin se enamora de Lisa.

Cuatro años más tarde, regresamos a aquella zona en la que habíamos sido muy felices. Conducía la vagoneta que habíamos comprado hace poco y con la que habíamos decidido viajar por el país, aprovechar nuestras vacaciones con nuestro hijo, con Salvador, como lo había bautizado su madre. Ahora tenía tres años y era su primer viaje.

Ingresamos por las calles empedradas y vimos las casas, lo poco que habían cambiado. Hasta que llegamos a la nuestra, que ahora tenía la puerta pintada de otro color: había pasado del mármol al celeste.

Nos estacionamos cerca y respiramos, recordamos y nos tomamos de la mano con Rebeca, que me preguntaba si me acordaba de esto y de aquello, anécdotas que habíamos vivido en ese espacio cuadrado, esos metros.

Estuvimos ahí por un rato hasta que nos decidimos a ir a la casa de Saúl, a saludarlo. Le presentaríamos a Salvador.

Pero ahí vino la sorpresa, enorme: su casa, de un solo piso, la puerta negra, ya no existía, sino que en lugar de aquel hogar se vislumbraba un edificio de cuatro plantas, recién terminado por lo que se podía ver, pulcro. Tenía las paredes pintadas de rojo, los ventanales inmensos.

¿Será que se habrá animado a venderla?, me preguntó Rebeca.

No, no creo. Saúl había jurado que no haría eso. Que viviría en su casa hasta el final, así como la había conocido.

Entonces, qué habrá pasado.

Nos quedamos en silencio, cavilando las posibilidades. Pero la, quizá, más creíble, más fáctica, era que Saúl había dejado este mundo. Solo de esa forma su casa, la que tanto había querido porque había amado ahí a su mujer, podía haberse transformado en eso que veíamos ahora, el símbolo horroroso de la evolución, de la prosperidad del país.

Vámonos, me pidió Rebeca, que había entristecido de repente, como anticipando cualquier respuesta, cualquier posibilidad.

Conduje hasta la avenida, ya para salir de la zona. Noté que había nuevos locales cerca, una peluquería, dos almacenes y una ferretería. Eso sí, me concentré en el local que había sido nuestro restaurant. Ahora estaba ocupado por una tienda de ropa usada.

Mami, tengo sed, dijo Salvador, y nos sacó de las cavilaciones que compartía con Rebeca, que le pasó una botellita con agua a nuestro hijo, le sacó la tapa.

Tomá, mi amor, le dijo. Y me miró a los ojos mientras nuestro pequeño se hidrataba, me miró como lo hacía siempre que podía, con ese cariño y lealtad que sabía había de acompañarnos toda la vida.

Conduje la vagoneta sin mirar atrás. Lo único que quería hacer era llegar a casa de mis padres, donde estábamos alojados en nuestra estadía en La Paz, echarme en cama con Rebeca y Salvador y ver cien capítulos de Los Simpson, sin parar.

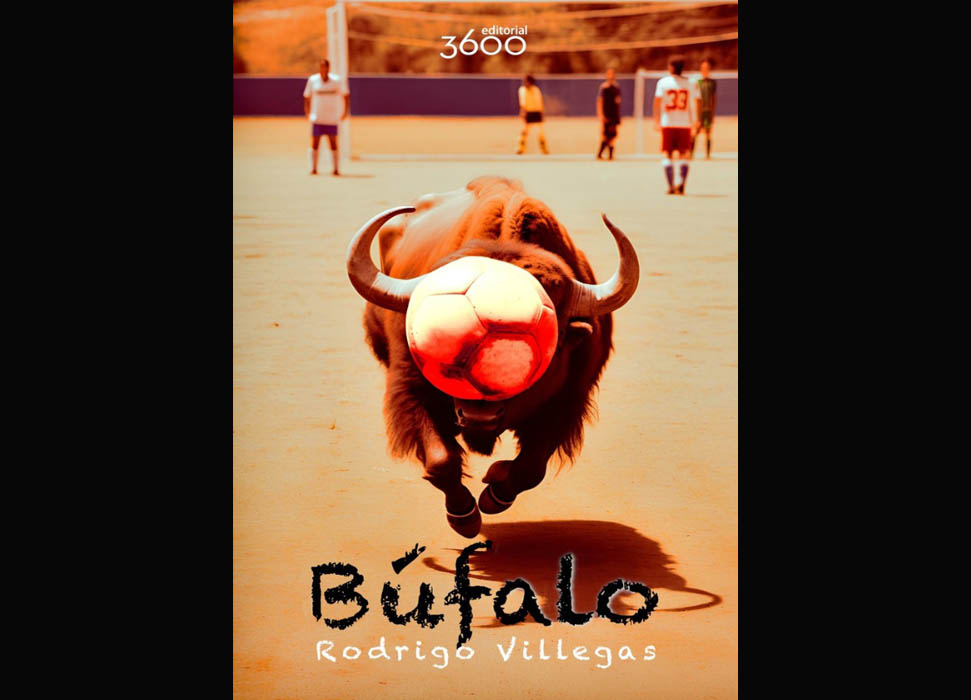

Fuente: Villegas, Rodrigo. “Búfalo”. La Paz: Editorial 3600. 20s