Ese maldito abismo llamado historia

Por: Wilmer Urrelo

Te llamabas casi, casi como el enorme y eterno Chente Fernández, alguien a quien no pude conocer, pero que desde donde estoy sé que es un gigante de la música: Vicente Fernández y G.

La única diferencia con el mexicano era ese “y G.”, que por más esfuerzos que hice no pude determinar qué significaba. Bueno, el nuestro, el que nos importa hoy, es decir tú, Vicente Fernández y G., fuiste un personaje boliviano de las primeras décadas de 1900.

Otro grande, mi amigo Gustavo Adolfo Otero, más conocido como Nolo Beaz, en sus Memorias me recuerda de soslayo: “El Fígaro era un centro de bohemia y de perdición, y de allí, además de la planta de El Diario, ingresaron Vicente Mendoza López, Alberto Saavedra Pérez, Gabriel Levy y Vicente Fernández”.

Eras un periodista, en todo caso, de los antiguos, de los de la bohemia y de la perdición, como decía el buen Nolo Beaz. Sí, de aquellos que nos peleábamos contra todo el mundo a veces sin una razón válida y que muchas veces terminábamos frente a frente, en una cosa que se llamaba “batirse a duelo”, institución que ahora ha quedado en el olvido.

Lo cierto es que en 1931 sufrió (las razones las desconozco) el famoso confinamiento. Hiciste algo (o a lo mejor no) y te llevaron lejos de La Paz. Cosa curiosa: una buena parte de los confinados de aquellas décadas y de las posteriores escribieron libros dramáticos sobre esa durísima experiencia.

Basta leer, por ejemplo, Campos de concentración en Bolivia, de Fernando Loayza Beltrán, libro que de forma mañosa intenta pasar por novela y donde se hace una descripción cruel del emenerrismo perseguidor y confinador a través de la imagen del oscuro Claudio San Román, el jefe de la secreta: “su tremenda panza dejaba adivinar media docena de grasosos rollos que apenas cubría la blanca camisa, ajustada con un cinturón”.

En general, los libros del confinamiento cuentan ese tipo de cosas, Vicente. Otro importante, desde mi punto de vista, está en algunos capítulos de La bestia emocional de Porfirio Díaz Machicao, quien dice sobre su confinamiento: ¡¡Nos habían echado de la civilización, repudiados, odiados, para que nos matara una fiebre! Recordaba algunos pasajes de La serpiente de oro, de Ciro Alegría, porque el paisaje venía a coincidir con éste”.

Ahí están entonces ustedes, los confinados, arrancados de cuajo de sus cómodas y civilizadas ciudades, ustedes los confinados que podían ser comunistas, piristas o falangistas, eso no importaba ya al momento de los hechos, y que fueron llevados a lugares alejadísimos.

Me los imagino atentos y expectantes durante las noches, en sus casas, sentados muy cerca de las ventanas, quizá armados, miedosos y atentos al mínimo ruido producido en la calle, aguardando a que alguien derrumbe la puerta o la toque a medianoche.

¿Esperarían ya con el equipaje hecho? ¿Tendrían listas ya las palabras cuando los agentes de la secreta irrumpieran en la sala?

O bien te imagino huyendo de acá para allá durante semanas enteras, Vicente, te veo vestido tan sólo con lo que llevabas puesto y la billetera con algo de dinero, rogando a este o a este otro familiar que te dejara dormir en su casa, sólo esta noche, para no comprometerlos, les dirías, para que a ustedes no les pase nada.

Sin embargo, tarde o temprano cometerías un error o ese familiar en apariencia apático y neutro en las cuestiones políticas te delataría y te imagino ya detenido luego de una persecución, te imagino a ti, Vicente, abriendo la puerta de tu casa, haciendo pasar a los agentes a la sala, la mirada vacilante, el tono de voz resignado.

Espérenme un momento, señores -les dirías-. Dejen que me mude de ropa por lo menos. Tu aprehensión, mi llegada a las celdas de la Prefectura en 1930, preguntándome todo el tiempo dónde me llevarán, a qué lugar de Bolivia saldré confinado. Y justo en ese momento te convertirías en nadie, en tan sólo un nombre, en tan sólo un cuerpo, una presencia a quien llevar fuera de la ciudad. Y luego vendría lo inevitable: la temida partida.

Ahí estás ahora, viajando escoltado por uno o dos guardias hasta cierto lugar y de ahí pasarías a manos de otros hasta llegar a tu destino. Y en todo ese viaje las imágenes se sucederían: qué estaría pasando en mi casa, cómo estarían mi esposa, mis padres, si acaso sabrán dónde me están llevando.

Y ahí comenzaba también el ejercicio: retratar de alguna manera el horror que estoy viviendo, las pulgas, el frío, la soledad, el silencio… o a veces el calor infernal, las enfermedades, el paludismo, el dengue, la falta de comida y de agua.

Sin embargo, eso no pasó con Vicente Fernández y G. Siendo muy joven me confinaron a Quiabaya, población ubicada en Larecaja, que si ahora, en este siglo XXI en el que viven ustedes, queda bien lejos, imagínense cómo era esa distancia en 1930.

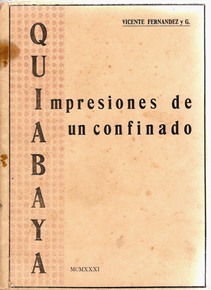

En mi libro Quiabaya, impresiones de un confinado (La Paz, 1931) tuve la intención de mirar el abismo de la historia. Aunque la diferencia del libro de Vicente con relación a los otros que retratan el confinamiento está en que lo haces a través de la belleza, hay una mirada hermosa, de prosa bien lograda y algo más: haces del confinamiento un espacio de reflexión, de lucha y de conflicto interno.

En alguna parte dices: “Cuán pedante y ridículo se me antoja un automóvil en este mundo de cuestas y montañas… la soledad de las casas derruidas me fascina. Creo descubrir en ellas un melancólico y ruinoso misterio. Quizá no sea todo eso una historia truncada por el fuego, sino una naturaleza inmóvil, petrificada, hierática”.

Estás tan distante, Vicente, tan lejos de La Paz y del mundo civilizado, del mundo de la política que me trajo hasta estos parajes; estoy tan lejos de todo y tan al fondo del abismo de la historia que el mundo empieza a ser otro, con matices distintos, uno disímil y real.

Imagínense, en esa época donde los celulares no existían, donde los derechos humanos eran invisibles, donde el concepto de Defensoría del Pueblo era ciencia ficción. Ahí, en esas circunstancias, decidí crear belleza a partir del dolor y de la soledad, de imponerme al confinamiento a través de la palabra (cuando las palabras poseían la magia de curar, Jefacha).

“Soy un objeto, una cosa que trasladaron de un punto a otro -escribes-. Ya me es indiferente cualquier suceso, por extraordinario que parezca. Quisiera que el mundo lejano se desvanezca del todo. Ni le odio ni le temo: no existe para mí”.

Quiabaya, impresiones de un confinado, es un libro exquisito, de enorme justicia poética, extraordinario, con genialidades como la anterior cita. Es la capacidad de crear un mundo propio, íntimo y triste dentro de la desgracia, de caminar dando saltitos en la cuerda floja ya sin temor a caer.

Ese eres tú, Vicente, escribiendo estas impresiones en una habitación así de chiquita como un acto de agonía, de libertad más allá de la simple denuncia, pensando: el maldito abismo de la historia de este país, ustedes me entienden, desnudo ya de toda pretensión intelectual o algo así, recordando tu vida pasada de bohemia y perdición. Eso: tan sólo un hombre escribiendo.

Entonces pienso: cuán diferente a este momento, ahora que yo escribo estas palabras con una gripe infernal, tirado en mi cama, con un iPad al frente, con casi 40 grados de temperatura y temiendo que el mundo se está acabando, que estoy en la orillita, aunque prefiero no quejarme, pues releo las citas de los libros quejumbrosos, imagino al tenebroso San Román y esos “desarreglos hepáticos”, y pienso: el maldito abismo de la historia suele ser peor todavía, Vicente, qué jodido el pasado de este país.

Y Vicente diciendo: si algún día te sacan de tu casa por la madrugada, Chicuelo, si eso ocurre, entonces quiere decir que estás al fondo, al fondo del abismo de la historia de Bolivia.

Fuente: Letra Siete