Por Fernando Molina

(Texto leído en la presentación de El run run de la calavera de Ramón Rocha Monroy, diciembre del 2024)

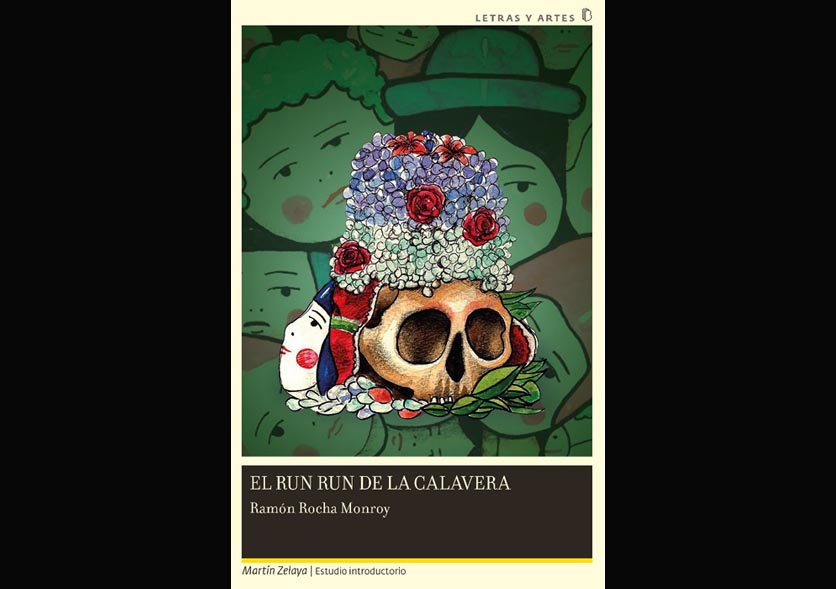

Dice el alma de Genoveva de Escóbar, personaje de El run run de la calavera: “Eso nos pasa a los viejos, que nos quedamos solos”. Fallecen los amigos o, lo que es todavía más frecuente, se convierten en enemigos. Tras eso, los enemigos también mueren. La soledad es la antesala de la muerte natural. Pero los muertos no están solos, o, mejor dicho, “no estaban muertos, andaban de parranda”. Y esta novela es la parranda de los muertos y la parranda de Ramón Rocha Monroy, que en el epílogo de la cuidada edición de la Biblioteca del Bicentenario, la misma que ahora presentamos, cuenta de forma plástica cómo su obra emergió de una fiesta.

Estaban bebiendo, bailando y cantando coplas en Pocona en carnaval, cuando se toparon con una procesión fúnebre, se sumaron a ella y entonces, mientras avanzaban, vieron cómo los vivos colores de sus trajes se transportaban a los oscuros de las vestimentas de los deudos; transmigración de luces ¿y de almas?

Llegaron al cementerio, tras un tiempo de ensoñación salieron de nuevo; la impresión del Ramón era que, junto con ellos, es decir, junto a los bailarines y jaraneros, también los difuntos abandonaban el cementerio, disfrazados de vivos. La línea divisoria entre la vida y la muerte parecía haberse adelgazado al máximo.

Estos efectos psicodélicos de la chicha y la cerveza inspiraron El run run de la calavera, donde los muertos son coloridos, bailan, beben y se burlan de los vivos que en vida tuvieron. Literatura, entonces, como dice el Martín Zelaya en el estudio introductorio, de la parranda, la jarana y una alegría de vivir que no pocas veces se confunde con la euforia alcohólica. Añadiría: una novela picaresca. Por tanto, una parodia. Novela paródica, entonces. El run run de la calavera es una parodia, lo que significa que sus expedientes y objetivos son irónicos, irreverentes y críticos, aunque también frívolos. La de este libro es una crítica dulce –“crítica por la crítica” como “arte por el arte”–, un ironizar suave de los “géneros elevados” y del costumbrismo. Este, el constumbrismo, a pesar de ser un “género bajo”, tiene unas pretensiones que el Ramón Rocha no deja de saetear.

Toda parodia es política. El Ramón se burla, por esta vía, de la sociedad boliviana, de sus formas de ser y de estar en el mundo. Y las reivindica al mismo tiempo que se ríe de ellas, con ese gesto nacionalista propio de la línea progresista o de izquierda de nuestra cultura. La sociedad de los muertos es para Rocha Monroy un reflejo expresionista de la sociedad de los vivos.

Si en el realismo mágico los muertos parlantes son solemnes, premonitorios, serios, aquí son parlanchines, esperpénticos, borrachos y tan “carnales” o “vitales” que no parecen haber pasado ni un solo segundo por el infierno y ni siquiera el purgatorio. La mirada del Ramón sobre la muerte es mayormente atea y mundana, aunque parta de la premisa de lo sobrenatural. El lado metafísico aquí únicamente lo proporciona el trago. El trago saca a las almas de sus almas y las pone a fantasear.

—

Tras salir de sus tumbas por Todos Santos, los muertos andan por ahí hasta que sobreviene la noche. Antes de la aparición de esta edición, esta era la última frase de El run run de la calavera: “Con el coro postrero, el último resplandor del día cayó de golpe sobre Pocona como una enagua de gasa”. Pero en esta edición definitiva se recupera la segunda parte, que el público desconocía. Una segunda parte que, como dice el Ramón en el epílogo, imprime a la novela una perspectiva totalmente diferente y que descolocará a muchos de los análisis realizados por la academia sobre El run run de la calavera, que tiende a clasificar la novela, es decir, a su primera parte, como costumbrista.

¿Cómo ha sido posible un lío semejante? El run run de la calavera vio a la luz a través del más celebre concurso literario de la historia de Bolivia, el “Erich Guttentag” organizado por Werner Guttentag, editor de Los Amigos del Libro. Pues bien, el jurado que concedió el premio “ex aequo” a Rocha Monroy y a René Bascopé en 1984, cuyos nombres vamos a guardar en piadoso silencio, decidió censurar la segunda parte de la novela. Supongo que la encontraron demasiado desorbitada, con sus personajes que juegan con las letras del texto y se acomodan en las esquinas de las páginas, sus alusiones a la propia novela y su retórica poética antes que narrativa, en fin, con su carácter experimental que, según señala Rocha Monroy, fue un homenaje al novelista existencialista y provocador artístico francés Boris Vian, que lo había influido a través de la novela La espuma de los días, descripta por Wikipedia como “novela de fantasía científica cómica romántica trágica surrealista”. No nos debe extrañar, entonces, que impresionara al Ramón. En efecto, la segunda parte de El run run de la calavera, e incluso, si me apuran, toda la novela, tienen un aire surrealista, de imaginación desbocada y enredada al sueño… Por supuesto, un sueño alcoholizado o, quizá sería mejor decir, de la duermevela del despertar del chaqui.

Que el Ramón se haya identificado con Boris Vian no tiene nada de extraño. Vian creó tanto arte cuanto se estresó socialmente, peleando con críticos, editores, empresarios y público. Hizo lo indeseable, que era ser, al mismo tiempo, novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero, periodista y traductor. Esta energía polifuncional y multipropósito impidió que Vian se “normalizara”, que es como se dice en Francia a la acción de aburguesarse. El Ramón ídem, tampoco se ha aburguesado y siempre ha ido transformándose, a veces de forma polémica, pasando de ser el “héroe municipal” que pensó ser hace 26 años, cuando apareció su novela Ando volando bajo, a ser el villano más grande del periodismo cochabambino en el “año transitorio”. Cierto que ahora último el Ramón está recibiendo los reconocimientos que se merece, es decir, que merece justamente por no haberse normalizado, por haber sido un átomo libre en el cuerpo sólido boliviano. Acaba de recibir un título de PhD honorario y hoy estamos en la presentación del El run run de la calavera, que ya hace tiempo se considera una de las 15 novelas fundamentales de Bolivia.

Avatares de la política y de la vida. No diré que los reconocimientos no importan, tampoco diré que los reconocimientos son normalizadores, aunque lo sean. Diré tan solo que prefiero los que permiten difundir una obra, ampliar los debates sobre sus aportes, celebrar la cultura con más cultura, lanzando cuesta abajo la bola de nieve.

—

Aquí la pregunta psicológica clave es por qué el Ramón Rocha Monroy aceptó que le cercenaran no una palabra ni un párrafo, sino una parte entera de su novela, la que, de haberse publicado, hubiera comunicado a esta con Vian y el experimentalismo literario y la hubiera alejado de la etiqueta de “costumbrista”. La respuesta a esta pregunta es interesante porque me permite hacer lo que he venido a hacer aquí además de presentar un perfil muy subjetivo de la novela, y esto es presentar un perfil muy subjetivo del escritor, del autor de El run run de la calavera.

El Ramón dice en el epílogo que aceptó esta mutilación con la que afearon a su segunda hija porque se sentía inseguro sobre su obra. Y añade: entonces igual que ahora. Me puedo imaginar al joven escritor de esa época, hace justamente 40 años, pensando tras enterarse de la noticia: “mejor una parte que ninguna”.

Esta actitud del Ramón tiene un acentuado contraste con la de tantos escritores, quizá con la de todos, y habla elocuentemente de su sabiduría. Cuesta toda una vida aprender que “mejor una parte que ninguna” o que, como diría otro Monroy, “ahora que tenemos bien le cascaremos”. Así es la existencia del escritor boliviano, que no solo que no cobra por lo que escribe, sino que debe aferrarse con las dos manos a toda oportunidad de publicación que pase volando cerca.

El Ramón lo supo desde el mero principio porque así es él, un cholo dionisiaco, un gozador de la vida y de la muerte, de la cama y la mesa, de las editoriales cartoneras y de la BBB, de la falta de plata con doctorado honoris causa, del “Erich Guttentag” sin segunda parte, y por supuesto de la mezcla fecunda de cordero y mango, de trigo y chocolate, de colores negros y cobrizos que al combinarse brillan como verdes y rosas encendidos de los carnavales.

—

Ideólogo mayor de la élite, analista y exponente de su decadencia, Alcides Arguedas dedicó su vida a demostrar que los bolivianos no podían agruparse bajo la imagen de Apolo, pues carecían de “esa mesurada limitación, ese estar libre de las emociones más salvajes, ese sabio sosiego del dios-escultor”, tal como lo describía Nietzsche. Apolo es “la magnífica imagen divina del principium individuationis”, o “principio de individuación” que determina la “apariencia”, es decir, lo individual, lo separado, lo cuantificable. Como es lógico, la aplicación del principio de individuación pone en juego la facultad de clasificar, ordenar, ponderar y analizar. Pone en juego al logos.

Tanto Arguedas como otros intelectuales y políticos de la élite boliviana se hicieron famosos denunciando la falta de este principio en la historia y la cultura nacionales. Denunciaron el hecho de que Bolivia no estuviera en ningún caso “libre de las emociones más salvajes”. Denunciaron su irracionalidad, su desorden, su impredecibilidad. Se extrañaron de que los valores occidentales no predominaran o, mejor dicho, de que la jerarquía en la que estos valores eran acomodados fuera diferente.

Uno de los componentes más clásicos de este repertorio de quejas es la incomprensión del que escribe, que se viste de estupefacción y sorpresa, por los rasgos dionisiacos del pueblo boliviano.

Se produce, dice Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, un “enorme espanto” en quien piensa que “el principio de razón [o de individuación, es lo mismo] sufre, en algunas de sus configuraciones, una excepción.” Este espanto es el programa completo de Arguedas y la élite arguediana. Miedo y rabia por la estridente y desconsiderada pateadura propinada por el pueblo boliviano a Apolo.

En cambio Rocha Monroy, que se solaza con el pueblo, la fiesta y, vaya casualidad, la embriaguez, es dionisiaco. Es el cholo dionisiaco. Y, en esa medida, el anti-Arguedas.

¡Salud por eso!

Larga vida al Ramón Rocha Monroy.

Fuente: Puño y Letra