Servir a Dios y morir al siglo

Por: Rosario Barahona Michel

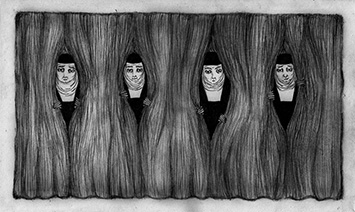

Aunque las descripciones de nuestro autor en algo difieren a mi cruenta imaginación, al comenzar a escribir estas cortas líneas, yo sospecho a la aristocrática sor Isabel Serrano, de la orden de las Mónicas escribiendo con difícil pluma una nota de venta, o quizá donando sus ricas pertenencias a las huérfanas, redactando un post scriptum, un bien pensado testamento, o tal vez una nota de amor, sentada en una tosca silla a la escueta luz que entra apenas por una rendija de su helada celda reflejándose en su pálida tez surcada ya por las primeras arrugas que su madurez, inmisericorde, no perdona. Isabel, levantando la mirada de vez en cuando, divisando pensativamente hacia lo lejos la espadaña de San Miguel o quizá la de Santa Bárbara. Isabel vaciando su alma ante el papel, muriéndose a sí misma, muriendo a su tiempo, muriendo al siglo.

Morir al siglo, insisto. ¿De dónde saqué semejante sentencia?. Quizá el que me regaló la idea fue el historiador boliviano Pablo Quisbert, estudioso de nuestro pasado colonial, a través de su estudio sobre la religiosidad en Potosí y La Plata, que titula por cierto, Servir a Dios o vivir en el siglo, pero lo cierto es que nuestros antepasados, teólogos y escribanos manejaban ya la frase, o mejor dicho, el concepto, antes que todos nosotros. Para la mentalidad colonial, el término “siglo” como tal, refiere el mundo pecaminoso. Lo contrario al mundo, es la “religión”. Es probable que esta idea y forma de expresión se hubiese fundamentado en la significación bíblica de “mundo”. El apóstol dice: “Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios?(Santiago 4:4). Asimismo Pablo indica: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2); pues bien, bajo estas temibles aseveraciones y una sociedad donde la alta religiosidad reinaba, no puede resultarnos raro que nuestra Isabel y otras mujeres coloniales cediesen al supuesto destino de “una vida santa” entre comillas, pues el ser una esposa de Cristo significaba eso. Este ignoto, lejano, místico, desconocido mundo femenino del claustro- me robo la palabra de nuestro autor- si bien existía como un espacio de santidad y de refugio, siempre ejerció la potestad de “trisar”- qué hermosa palabra – las alas de los sueños de las jóvenes.

Castellanos nos ubica puntualmente en aquella sociedad colonial chuquisaqueña que por supuesto, es patriarcal, y deja por sentado la subordinación femenina ante el poder masculino del pater familias. En el ámbito privado del hogar paterno, es el pater familias1 el que gobierna las vidas y decide el destino de sus mujeres (esposa e hijas), hijos y sirvientes (esclavos e indios), a partir del concepto jurídico de la “patria potestad”2 . De igual manera, en el ámbito de lo público, el patriarcado ocupa todas las esferas de poder de la sociedad colonial y reina en todos los actos jurídicos de la vida cotidiana. En esta novela, y en el mundo colonial real, el pater familias no es sólo aquel que otorga la dote al convento, sino que también puede estar representado por la autoridad religiosa en la persona del provisor y vicario general, el arzobispo, el juez, el administrador del convento, etc.

Así, nos encontramos con una Isabel como un prototipo de mujer en eterna minoría de edad, y sin embargo, tan adulta e intensa a la vez, que nos resulta imposible no sospecharla como una inteligente transgresora de su tiempo. Y claro que lo es, pues rompiendo todas las reglas de su convento, decide comportarse como lo que era: un ser humano, con imperfecciones y un sentido vacío de amor. Por eso, aunque iniciamos el texto con la escena idílica de una monja triste añorando su libertad, anotamos también a una Isabel plena como madura fruta, que se da modos de vivir un romance con el militar Carlos María de Alvear, encerrándolo por cuatro días en su propia celda, como si fuese su propio prisionero de amor.

Dejando de lado las visiones románticas, podríamos pues, poner otros aspectos en perspectiva, apuntar que las mujeres coloniales tuvieron una vida subordinada, pero la historia y los miles de expedientes resguardados en los archivos de este país nos demuestran que no fue exactamente así. Mujeres de la misma edad de Isabel podían comprar y vender, casarse y divorciarse, y tal como nuestra protagonista, pese a ser presa de un sistema religioso lleno de complicidades masculinas, actuar, incluso, con autodeterminación, “viviendo el siglo”, a su manera.

También podríamos añadir que nuestra Isabel fue una víctima de su tiempo. El pater familias personificando a su padre, y por qué no, al mismo militar Alvear, que actuó cobardemente pues no la ayudó a renunciar al convento ya que estaba casado con otra mujer, pero este no es un texto donde victimicemos a las mujeres y, por tanto, prefiero decir sencillamente que Isabel vivió lo que quiso vivir, y eso fue todo.

Un azar ensimismado, el estereotipo de una historia de amor que puede ser antigua y actual a la vez, o un destino ineludible. No supe cuál de esas tres ideas escoger, pero el argumento de este libro me llevó a elegir la primera. Un azar ensimismado, aquel que instó a aquel arrogante militar a escribir una nota llamando la atención de la monja, citándola bajo explicaciones que más parecían urgencias de amor.

Un azar ensimismado que permaneció en la memoria de Isabel hasta el final de sus días, cuando ya casi anciana y enferma, se decide a narrar su interesante vida a Anita Rivera, la nueva novicia.

No es una Isabel amargada la que narra este libro en primera persona, sino una mujer delgada y reposada, de ademanes suaves y elegantes y una garganta delicada por la tos y, también, por qué no, por haber callado ante el mundo cuando desde su juventud tenía tanto qué decir.

Y las escenas que tienen que cambiar en nuestras construcciones sociales. Pues eso, una monja escribiente, con tanto qué decir y –por qué no- que escribir.

Eso es precisamente lo que imaginé al contemplar la tapa de este libro, la escena de un claroscuro reinante, Caravaggio presente por doquier, e Isabel Serrano, una noche cualquiera de sus últimos días, oscurísima, a la luz de una vela, escribiéndole sosegadamente a Alvear, el hombre de sus lejanos sueños, una carta inspirada en el mismísimo Shakespeare:

Querido Carlos María, “Caiga tu espada sin filo en la batalla, y pese yo mañana sobre tu alma, sea yo como plomo en el interior de tu pecho. Mañana en la batalla piensa en mí.”

Yo prefiero quedar pensando en sor Isabel, escribiendo, y venciendo así la batalla de la soledad.

Y así pues, ya que los muertos nos escogen, invito con mucho gusto, a pasearse por el intrincado mundo de la clausura femenina en Charcas, de la mano del señor Castellanos, a quien Isabel Serrano, de seguro, escogió desde el más allá para que sea él su voz, sus ojos y su atento amanuense.

Notas:

1 El paterfamilias era el ciudadano romano independiente (sui iuris) y de quien dependían en todo aspecto, los demás (alieni iuris) de su casa, tanto familiares como sirvientes. Bajo su poder se encontraban también los bienes de su casa.

2 La patria potestad es un derecho del pater familias. Este concepto jurídico le permitía vender, comprar, negociar, decidir el destino de los miembros de su familia y concertar los matrimonios de sus hijos.

Fuente: Ecdótica