Por Marcelo Paz Soldán

Reseñar un poemario tan complejo como Animal Print [Plural, 2025] de Mónica Velásquez Guzmán supone un desafío singular. La poesía de Velásquez –quien, además de poeta, es una de las críticas literarias más importantes de Bolivia– está cargada de referencias, simbolismos y rupturas formales que no se revelan fácilmente al lector. A diferencia de la linealidad de una novela o un cuento, aquí cada poema despliega múltiples capas de sentido, a menudo elusivas. La autora probablemente tampoco pretende que “comprendamos” cada recoveco de su escritura; la poesía, en su esencia, escapa a la comprensión total y nos confronta con lo desconocido. Como ha escrito la poeta María Ángeles Pérez López, “si la palabra ha sido el primer animal domesticado por la tribu, no olvida nunca su condición salvaje”[1]. En Animal Print, Velásquez explota precisamente esa faceta indómita del lenguaje y del ser: nos empuja fuera de nuestro refugio humano hacia territorios ferales, allí donde lo animal y lo humano se entrelazan en un diálogo poético fascinante.

Estructura y ruptura de las formas

El libro está compuesto por treintaicinco poemas numerados de manera inusual (inicia con el poema cero.), intercalados con breves prosas poéticas tituladas “materiales” o “circuitos”. Desde el poema cero. se advierte una voluntad de quebrantar las convenciones: Velásquez prescinde de mayúsculas iniciales e incluso omite el punto final en sus poemas, dejándolos abiertos. Este gesto tipográfico no es casual; obedece a una poética de la apertura significativa. En sus versos inaugurales leemos:

estuve guareciéndome en los signos

ya no protegen, andan inoperantes, exasperados

se niegan a beber[…]

no es hambre la relación con el animal [Pág. 8]

Así, desde la primera página la autora nos muestra que “los signos ya no protegen”: las convenciones del lenguaje se han vuelto inoperantes. Velásquez conoce muy bien las reglas (es profesora y erudita de la literatura), pero escoge subvertirlas para crear sus propias reglas. La ausencia de mayúsculas y la incorporación ocasional de itálicas marcan un territorio estilístico propio, una suerte de gramática dislocada. Incluso la numeración de los poemas –comenzando en cero, con un punto tras el número– sugiere que entramos a un espacio poético donde el conteo habitual no aplica, como si antes del “uno” ya hubiera un origen fuera del cómputo ordinario.

Esa estructura se refuerza con las secciones en prosa. Por ejemplo, tras ciertos conjuntos de poemas aparece un segmento titulado “materiales: los cimientos”, “materiales: el encargo”, o “circuitos: sistema literario”, entre otros. En estos interludios, Velásquez adopta un tono reflexivo y metatextual. La voz deja de ser estrictamente la voz lírica encarnada en animales (de la que hablaremos luego) y pasa a ser una narradora ensayística, una suerte de poeta-crítica que medita sobre el lenguaje, la escritura e incluso sobre la propia creación del libro. Allí la autora respeta las normas gramaticales (mayúsculas, puntuación completa), resaltando el contraste con la licencia poética de los versos. Un pasaje de “materiales: los cimientos” ejemplifica esta indagación meta-lingüística:

¿Qué es la palabra? ¿Dónde creció? ¿Quién la amamantó? […] Tengo que llevármela al rincón. Contarle la noticia mientras le acaricio el pelo […]: v lenguaje lenguaje no hay…[Pág. 13]

La serie de preguntas directas –“qué es la palabra”, “dónde creció”– y la afirmación desconcertante “lenguaje lenguaje no hay”[2] revelan la preocupación central de Velásquez: la insuficiencia del lenguaje para aprehender la realidad. Son fragmentos cargados de ironía y lucidez que bien podrían leerse como apuntes de su faceta crítica. En “circuitos: sistema literario”, por ejemplo, comenta mordazmente el recorrido de un manuscrito “de ojo en ojo y de cálculo en cálculo entre gatekeepers del campo editorial”, dejándonos ver tras bambalinas el proceso de publicación y la distancia entre la creación y la circulación. Estos textos en prosa funcionan como contrapunto a los poemas: aportan contexto, cuestionan el making of del poemario y nos recuerdan que la autora es plenamente consciente tanto de la tradición literaria como del sistema donde su obra se inserta.

Animalidad y metamorfosis: el ser humano y el ser bestia

El núcleo temático de Animal Print gira en torno a la relación liminal entre lo humano y lo animal. Velásquez “se reviste de pieles, plumas, escamas”[3] en sus versos: adopta la voz de diversos animales o se funde con ellos, explorando esa zona fronteriza donde la identidad humana se difumina. Como lectores, nos preguntamos junto a ella “¿qué somos (humanos) cuando no estamos (animales)?”, interrogante que cierra el poema uno. En dicho poema, la poetisa conjura la imagen de un caballo creciendo en las puntas de los nervios de un sujeto, acelerando su pulso y desbocándose entre líneas.

Los versos dicen:

crece un caballo en cada punta de tus nervios

vibra su relincho de tinta, acelera el pulso

apura su galope por cualquier entrelínea

[…]

¿qué somos (humanos) cuando no estamos (animales)? [Pág. 9]

Esta pregunta incisiva condensa el proyecto del libro: examinar hasta qué punto lo “humano” depende de lo “animal”. Velásquez socava la noción de que somos seres aparte de la naturaleza; más bien sugiere que llevamos dentro ese impulso bestial primordial. A veces los poemas presentan al animal como un espejo del yo poético; en otras ocasiones, el yo se desdobla y habla como animal. Por ejemplo, en el poema dos. una voz lírica acompaña a una “ballena varada”, identificándose con ella en la desgracia de estar fuera de lugar: “nos acompañamos, balleno y yo, / dolientes deudos vigías / nado a su lado…”. El neologismo “balleno” (masculinizando deliberadamente ballena) sugiere una pareja imposible –ballena y balleno– que navega junta el dolor. La poeta imagina así una comunidad interespecie de náufragos emocionales.

Lejos de ser meras fábulas moralizadoras, estos poemas rehúyen convertir a los animales en alegorías simplistas. Velásquez no usa al caballo, la ballena, la vaca o la araña como símbolos unidimensionales de alguna virtud o vicio humano; por el contrario, los convoca en su otredad irreductible, para desde allí interpelar condiciones profundamente humanas: la soledad, la violencia, el deseo, la supervivencia. Animal Print se inscribe en una corriente de pensamiento que cuestiona el antropocentrismo y busca una ética de convivencia con “los demás seres vivos”[4]. Late en el libro la pregunta que Jeremy Bentham planteó hace siglos y que Jacques Derrida retomó con urgencia: ¿sufren los animales?[5]. Varias composiciones abordan, explícita o implícitamente, la violencia del ser humano hacia sus cohabitantes del planeta. En el poema tres., la voz poética se dirige a “vaca mía” con ternura y dolor, pero más adelante asoma la imagen brutal del ternero devorado “sin asco” y el “esplendor” de la vaca “troceado” en porciones. La poeta logra que empaticemos con la criatura sacrificada, exponiendo la herida abierta de nuestra relación depredadora. Del mismo modo, en el poema cuatro. se percibe una crítica soterrada: habla de carne servida y bien cotizada, del arado que “espera tu turno para fertilizar el campo” y de “el precio de las fronteras” –versos que sugieren cómo incluso la vida animal es reducida a mercancía dentro de sistemas humanos (sea la ganadería o metáforas más amplias de explotación). Velásquez ofrece, entonces, una meditación poética sobre la violencia inter-especies que coexiste con nuestra “insatisfecha hambruna” espiritual.

No obstante, Animal Print no es un manifiesto panfletario; su aproximación es ante todo estética y ontológica. La autora animaliza el lenguaje para explorar la condición humana. Juega a ser ardilla, caballo, insecto, felino, o ave, y en ese juego de metamorfosis saca a relucir nuestros instintos más primarios, pero también nuestras carencias. En el poema dieciocho., uno de los más logrados, el sujeto lírico le habla a una hormiga con humildad y anhelo de sabiduría: “dame hormiga la mitad de tu carga / en trueque, enséñame a seguir la fila / a caminar lento, a guardar la distancia”. Aquí la hormiga representa la persistencia y la disciplina, quizás la vejez sabia; la voz poética –pequeña frente a la grandeza colectiva del hormiguero– pide aprender el secreto de esa labor paciente. Cada animal encarna una faceta distinta de la experiencia: la gusana del poema diecinueve. que se pierde en la manzana de sus muertos evoca la herencia y la decadencia; la lagartija quieta del poema treintaiuno. sugiere la mimetización y la espera, la supervivencia a través de la invisibilidad. En suma, Velásquez convierte a los animales en interlocutores y co-protagonistas de un viaje introspectivo. Nos exilia momentáneamente del reino humano para mirarnos desde fuera: “Nos exilia de su reino. No somos animal. No alcanzamos a serlo”[6], escribe Vilma Tapia al comentar este libro, subrayando la tensión que el poema expone entre nuestra humanidad y nuestra animalidad.

El lenguaje bestial: letras, signos y significantes

Si algo demuestra Mónica Velásquez en este poemario es que el lenguaje en sí puede volverse bestia: rebelde, instintivo, corpóreo. En varios pasajes la poeta reflexiona sobre las letras y las palabras como si tuvieran vida propia, como si fueran criaturas salvajes que ya no obedecen al ser humano. Esto entronca con la noción lacaniana de la letra como significante material. En la escuela de Jacques Lacan, la letra –el signo lingüístico mínimo– tiene sus propias leyes y caprichos en el inconsciente, a menudo más allá de la intención del sujeto. Velásquez parece dialogar con esta idea: sus poemas presentan letras y signos que se niegan a cumplir su función habitual de mediadores dóciles del significado. Ya vimos en el poema cero. la queja de que “los signos […] se niegan a beber”, es decir, rehúsan seguir alimentando el sentido previsto. En el poema dos. esta inquietud retorna con mayor fuerza metafórica, cuando la voz describe la experiencia de estar ahogada, como una ballena encallada, porque “las letras cuando son estranguladas”. Citemos parte de ese poema:

ballena varada qué red atrapó tu lengua

un residuo una indolencia

la llamada del caos un color un morbo[…]

las letras cuando son estranguladas

devienen lentas tortugas desovando ira

le ganan por default a la liebre significante […] [Pág. 11]

Aquí las “letras estranguladas” se transforman en tortugas lentas, vomitando ira, que aun así terminan venciendo a “la liebre-significante”. La imagen invoca la famosa fábula de la liebre y la tortuga: aunque la liebre (lo significante veloz, podríamos interpretarlo) intente apresurarse hacia el sentido, las tortugas-letras, lentas pero tenaces, ganan la carrera por default. Es una manera poética de expresar que el lenguaje avanza a trompicones, cargado de frustración (ira), pero imponiéndose finalmente con sus propios términos. Este triunfo paradójico de la “letra” sobre la intención sugiere que el significante tiene la última palabra —o quizá que la palabra final nunca llega, porque el significado siempre se difiere (en espíritu casi derridiano).

Velásquez, conocedora de la teoría y la crítica, inserta estos guiños eruditos de forma orgánica en su poesía. La letra aparece así como un animal más en el bestiario de Animal Print: un animal esquivo, proteico, que a veces se queda mudo o se extravía. En “materiales: el encargo”, la autora escribe en primera persona: “Escupí a tiempo el Tiempo”. Esta frase –enigmática y potente– puede leerse como un acto de rebelión lingüística: escupir el Tiempo (con mayúscula) a tiempo, es decir, expulsar del cuerpo ese gran Significante que nos domina (el tiempo, la muerte, lo inevitable) antes de que nos engulla. Es casi un trabalenguas filosófico, un conjuro contra la linealidad temporal que también es un juego de palabras. Y es que, a lo largo del libro, la poeta constantemente juega con el significante mismo: inventa vocablos (el ya mencionado balleno, o ardilleas –convertir en verbo la viveza de la ardilla–, osamadre –¿madre osa?, ¿madre ósea?–, galla –femenino de gallo, que usualmente sería gallina, pero aquí adquiere connotación de luchadora). Estas licencias no son meros caprichos lingüísticos; cumplen la función de sacudir nuestra percepción. En el poema veintitrés., por ejemplo, Velásquez habla de “galla que da pelea” y contrapone galla versus gallina, deslizando incluso la frase “de cisgénero van los asaltos”. Con humor e ingenio, subvierte un término coloquial (en Bolivia, “galla” puede significar alguien valiente o pendenciero) y lo convierte en personaje poético, a la vez feminizado y combativo, en lucha contra la noción de “gallina” cobarde. Detrás de esa mutación léxica hay una reflexión sobre el género y la identidad: ¿cuánto del lenguaje que nos nombra está cargado de estereotipos? Al “animalar” el vocabulario –es decir, al infectar la lengua con giros inesperados, sonidos de bestias, balbuceos y mugidos– la poeta consigue extrañar el idioma y liberarlo, momentáneamente, de sus ataduras cotidianas.

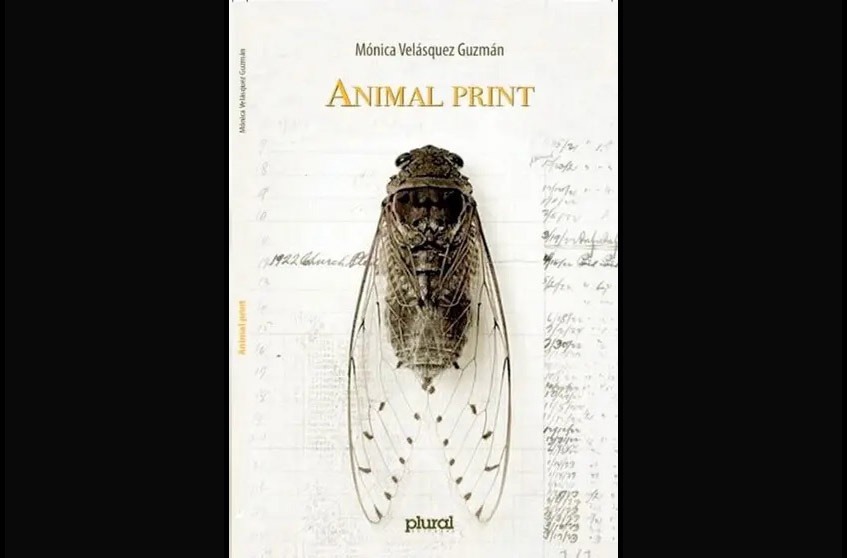

Cabe destacar que esta experimentación con la letra y el signo no es nueva en la trayectoria de Velásquez. En poemarios anteriores como Abdicar de lucidez [2016], la autora ya exploraba “las fisuras que alejan al lenguaje de sus significados”[7], utilizando tachaduras, espacios en blanco y silencios como parte de la expresión poética. En Animal Print lleva esa búsqueda un paso más allá: aquí la palabra no sólo se fisura, sino que se transmuta en cuerpo viviente, adopta texturas y sonidos animales. El propio título del libro alude a esa impronta: “animal print” denomina comúnmente los estampados de piel de animal, esas imitaciones que los humanos usamos quizás para sentirnos más fieros o más bellos. Velásquez juega con esa idea de imprimir lo animal sobre el lenguaje y sobre sí misma. Cada poema es una huella animal en la página y en la conciencia del lector. No quiere ser “bozal sino hendidura”, como escribió Pérez López[8]: no viene a callar instintos sino a abrir brechas en el sentido, por donde se cuele lo salvaje. En este poemario, la lengua se desboca, aúlla, mugrea y brilla con una lucidez feroz.

Erotismo, violencia y cuerpo

Entre las muchas capas de Animal Print, una de las más vibrantes es la del erotismo y la corporalidad expuesta. Mónica Velásquez aborda el deseo y el sexo desde una óptica audaz, entremezclándolos con imágenes animales para revelar su crudeza primigenia. Lejos de cualquier tratamiento edulcorado, aquí el eros es instinto, es frenesí casi salvaje, con momentos de violencia y placer inseparables. Un ejemplo contundente aparece en el poema diez., donde la poeta despliega una escena de cópula desenfrenada bajo la metáfora ecuestre: “monta, caballo, con frenesí la húmeda… espolea cadencia entre las ancas (hemos acordado mutua sumisión)”. La unión sexual se describe en términos de galope, espuelas, crines y relinchos, fundiendo la imagen del amante con la de un corcel y la del cuerpo femenino con la yegua montada. Es una imagen poderosa de mutua entrega y a la vez de desborde: la hablante pide retardar la llegada al clímax (“retrasa la llegada”), prolongando la carrera, hasta que finalmente todo “fulgura y más adentro insemina y más / adentro incendia las cavidades… fecunda / su acabarse”. Velásquez no teme la explicitud –“insemina”, “llamarada”, “grito goce”– pero lo hace con un alto vuelo poético, sin caer en lo burdo. El resultado es una poesía erótica de gran intensidad, que recuerda que en el acto amoroso también somos animales: sudor, saliva, flujos y latidos que escapan a la razón.

Esta fusión de erotismo y animalidad alcanza tintes provocadores en otros textos, a menudo con un guiño lúdico. El poema veinticinco. es ejemplar en este sentido: la escena transcurre en un chiquero imaginario, donde dos amantes de edad madura se revuelcan en el lodo con lujuria despreocupada. La voz poética invita a su cerda amada a gozar sin inhibiciones, ignorando las murmuraciones de las vecinas (“hay tiempo de viagra, dicen las muchachas adoloridas, / hay tiempo de matanza, advierten tus vecinas”). Leemos en sus versos:

lujurioso este contacto de lodo y piel y tus gritos, cerda,

metes el hocico, retrasas las salidas al agua limpita

[…]

chillas tú y chillo de genésicos movimientos

[…]

pero tú y yo despeinemos el lodazal

todavía gocemos a todo cuerpo, a todo chancho [Pág. 51]

La escena combina lo cómico y lo visceral: “despeinemos el lodazal”, dice el yo poético, elevando el cochino charco a territorio del deseo. La elección de la palabra “cerda” –que en contexto cotidiano sería insulto o señal de suciedad– aquí se torna casi un apelativo cariñoso en medio del éxtasis compartido. Ambos amantes se reconocen como chanchos satisfechos en su charco, resignificando la idea de lo sucio como espacio de libertad. Hay en estos versos una celebración de la sexualidad libre de ataduras sociales: “a todo cuerpo, a todo chancho” implica gozar plenamente con el cuerpo entero, con la animalidad entera. La pequeña disculpa final –“(ay, disculpa la torpeza)”– añade un toque de ternura irónica, como consciente de haber ido demasiado lejos en la imaginería, pero a la vez reivindicándola.

Junto al placer carnal, también aparece la violencia y la voracidad. Varias piezas recurren a la metáfora de la cacería para retratar dinámicas eróticas o de poder. En el poema seis., por ejemplo, leemos cómo “presa y devorador se miran… preso y devorada se citan”, anticipando un desenlace donde ambos caerán consumidos por el apetito. Esa dualidad cazador/presa se difumina en el éxtasis: el poema concluye con “salivales nombres maduran / y también / caen”, insinuando quizás que los roles se deshacen en la entrega (ambos devoran y ambos sucumben). En el poema doce. la voz femenina se representa a sí misma literalmente con la presa entre los dientes tras el acto amoroso: “todavía estará tibia / babeada por el deseo / cuando logren arrancarme de entre los dientes la presa”. Es una imagen casi sanguinaria que equipara el orgasmo con devorar a la pareja –o a la inversa, con ser devorada. Velásquez se interna así en terrenos riesgosos del deseo, donde Eros y Tánatos asoman juntos: el placer rozando la destrucción. Sin embargo, al tratarlo mediante alegorías animales, consigue un efecto estético potente en vez de una descripción cruda. La fiera que se alimenta de su presa es también la amante extenuada y satisfecha.

En Animal Print, la poeta logra que lo erótico adquiera una dimensión filosófica: al mostrarnos la sexualidad despojada de barnices civilizados, nos confronta con la verdad de nuestro cuerpo mortal. Hay belleza y hay crudeza en este retrato. Como lectores, pasamos de la fascinación al escalofrío, a veces en un mismo poema. Pero en ese vaivén reside justamente la maestría de Mónica: obligarnos a mirar de frente lo que somos cuando olvidamos el lenguaje pulcro y dejamos hablar al animal.

Intertextualidad y auto-referencia: la poeta-crítica en su laberinto

Mónica Velásquez Guzmán, al ser no sólo creadora sino estudiosa de la literatura, construye Animal Print también como un diálogo con otras voces y con su propia figura de autora. El libro está salpicado de referencias literarias y guiños culturales sutiles. Por ejemplo, en el poema veintidós. aparece la línea “un conejo escupe a otro conejo, a lo cortázar”. Esta frase nos remite de inmediato al universo de Julio Cortázar –en particular al cuento “Carta a una señorita en París”, donde insólitamente un hombre vomita conejitos–. Al evocar esa imagen (“conejo escupe a otro conejo”), Velásquez incorpora una textura lúdica e intertextual: reconocemos en esa escena un tributo al realismo fantástico cortazariano, una manera de guiñarle el ojo al lector cómplice que identifica la fuente. Del mismo modo, el verso “(tampoco te creas una resucitada Alejandra alejandra)”, inserto en una de las prosas (“materiales: el encargo”), parece referir a la poeta argentina Alejandra Pizarnik –famosa por su escritura confesional y oscura–. Es como si la voz de Velásquez le advirtiera a sí misma (o a algún interlocutor imaginario) que no caiga en el dramatismo existencial al estilo Pizarnik, o incluso podría leerse como un diálogo con el poema “Alejandra, Alejandra” que Pizarnik escribiera hablándose a sí misma. Estas pinceladas de nombres propios (Cortázar, Alejandra) y otras alusiones que recorren el libro demuestran que, aun cuando Velásquez se “desafilia” de la gramática convencional, no está escribiendo en el vacío: mantiene un hilo con la tradición y la contemporaneidad literaria. De hecho, sabemos que Velásquez estuvo leyendo a pensadoras posthumanistas como Donna Haraway o Rosi Braidotti antes de concebir estos poemas[9], y que dialoga también con autores clásicos y modernos (Sor Juana, Lezama Lima, José Donoso, por citar algunos mencionados en el propio texto del poemario o en epígrafes). Animal Print, en su aparente extrañeza, es también un eslabón dentro de esa cadena de grandes conversaciones de la literatura. La poeta sintetiza influencias dispares para alumbrar algo nuevo y personal.

Finalmente, no podemos ignorar la forma en que Mónica Velásquez se autorrepresenta indirectamente en el libro. Hablamos ya de su alter ego crítico en las secciones en prosa, pero hay guiños más juguetones. En “materiales: el sitio de reunión”, escribe: “No se acuerda qué es exactamente una silla ergonómica–egomónica”. La divertida fusión “egomónica” (combina “ergonómica” con “ego” y “Mónica”) hace pensar en la autora sentada ante su mesa de trabajo, consciente de sí misma, burlándose de su propio ego. Esta auto-referencia discreta revela a una Mónica que no se toma demasiado en serio como persona literaria, por más seria y rigurosa que sea su poesía. Del mismo modo, cuando dedica un poema a “osamadre” (poema veintiuno., dedicado a Luzelda Gutiérrez de Velasco), inventa una palabra cariñosa que suena a “osa madre”, dotando a la figura materna de una dimensión animal protectora. Son instantes donde asoma la faceta íntima de la poeta entre tanta elaboración conceptual: la hija que escribe a su madre osa; la autora que parodia su ego mientras teclea; la lectora voraz que deja regueros de referencias en sus páginas.

Todos estos elementos –el trasfondo teórico, los homenajes literarios, la autorreflexividad– confluyen para darle a Animal Print una profundidad poco común. No es sólo una colección de poemas sueltos sobre animales: es un artefacto literario cuidadosamente construido, donde forma y contenido se espejean. La estructura fragmentada pero orgánica, esa alternancia de verso y prosa, de instinto y reflexión, termina por dibujar un mapa del universo creativo de Velásquez. Un universo donde la poeta-cazadora se persigue a sí misma entre la maleza de las palabras, donde la crítica interna acecha pero también ilumina el camino, y donde, en última instancia, la poesía –ese animal salvaje– encuentra su cauce.

Animal Print confirma a Mónica Velásquez Guzmán como una de las voces más originales y exigentes de la poesía boliviana contemporánea. Este poemario nos desafía en todos los frentes: intelectual, sensorial y emocional. Es una obra para leerse despacio, con la misma atención con que se seguirían huellas en el bosque. Verso a verso, el libro desmonta certezas –sobre el lenguaje, sobre nuestra superioridad humana, sobre el cuerpo civilizado– y las recompone en imágenes de asombrosa lucidez. Velásquez escupe a tiempo el Tiempo y nos muestra, en ese acto, cómo la poesía puede conjurar sus propios milagros: detener el reloj de lo ordinario, romper el bozal del idioma y dejarnos a solas con un aullido que es al mismo tiempo pensamiento y sentimiento. Animal Print es un banquete feroz y delicado, donde cada lector hallará ecos distintos (quizá incómodos, quizá reveladores) de su propia animalidad y su propia humanidad. En última instancia, el poemario nos invita a aceptar que la palabra poética, igual que la vida, siempre estará “flotando apenas”, indómita. Y que allí radica su belleza: en esa salvaje verdad que ninguna jaula puede contener.

Referencias:

Pérez López, María Ángeles. Animal Print – Texto de contratapa [1][7].

Tapia Anaya, Vilma. “Animal Print, de Mónica Velásquez Guzmán” – Revista La Trini, 30 jul 2025[8][4][5].

Perfil de Mónica Velásquez Guzmán – Hablemos Escritoras[6].

[1] [7] Animal Print – Encantalibros

https://encantalibros.com/producto/animal-print/

[2] [3] [4] [5] [8] Animal Print, de Mónica Velásquez Guzmán

https://www.revistalatrini.com/post/animal-print-de-m%C3%B3nica-vel%C3%A1squez-guzm%C3%A1n

[6] Hablemos Escritoras · Perfil de Escritora: Mónica Velásquez Guzmán

https://www.hablemosescritoras.com/writers/597

[1] Pérez López, María Ángeles. Animal Print – blurb.

[2] Todas las cursivas son citas: “lenguaje lenguaje no hay” es de Mario Montalbetti. Comunicación escrita con Mónica Velásquez el 15 de agosto de 2025.

[3] https://www.revistalatrini.com/post/animal-print-de-mónica-velásquez-guzmán#:~:text=orgánicas%20de%20cuerpos%20humanos%20y,llévame%20al%20último%20agradecimiento…%20”

[4] https://www.revistalatrini.com/post/animal-print-de-mónica-velásquez-guzmán#:~:text=orgánicas%20de%20cuerpos%20humanos%20y,llévame%20al%20último%20agradecimiento…%20”

[5] https://www.revistalatrini.com/post/animal-print-de-mónica-velásquez-guzmán#:~:text=orgánicas%20de%20cuerpos%20humanos%20y,llévame%20al%20último%20agradecimiento…%20”

[6] https://www.revistalatrini.com/post/animal-print-de-mónica-velásquez-guzmán#:~:text=orgánicas%20de%20cuerpos%20humanos%20y,llévame%20al%20último%20agradecimiento…%20”

[7] https://www.hablemosescritoras.com/writers/597

[8] https://encantalibros.com/producto/animal-print/#:~:text=balbuceo%20y%20fortaleza,llegada%20y%20salida%2C%20orgánicos%20y

[9] https://www.revistalatrini.com/post/animal-print-de-mónica-velásquez-guzmán#:~:text=comprometieron%20fueron%20las%20que%20plantean,manera%20más%20consciente%20y%20compasiva

Fuente: Ecdótica