Por Jorge Saravia Chuquimia

Hace unos días atrás terminé de leer la novela boliviana La telaraña (1973), del escritor cochabambino Hugo Boero Rojo (1929-1997). Cuando empecé a leer sus primeras páginas no pude soltarlo. El impacto tras acabar de leerlo fue impresionante por su prosa enérgica y auténtica, tal que me provocó hacer un comentario sobre la estética de esta buena obra y sobre su autor. En este paralelismo tocaré algunos aspectos de la estructura de la novela, de Gérard Genette (1930-2018), atravesando por la concepción del ser novelista, de Milan Kundera (1929-2023). El objetivo de esto es de-mostrar que esta ficción, al ser armada como una telaraña (metáfora), desde una experiencia real, reflexiona sobre el proceso creativo de una novela (metanovela).

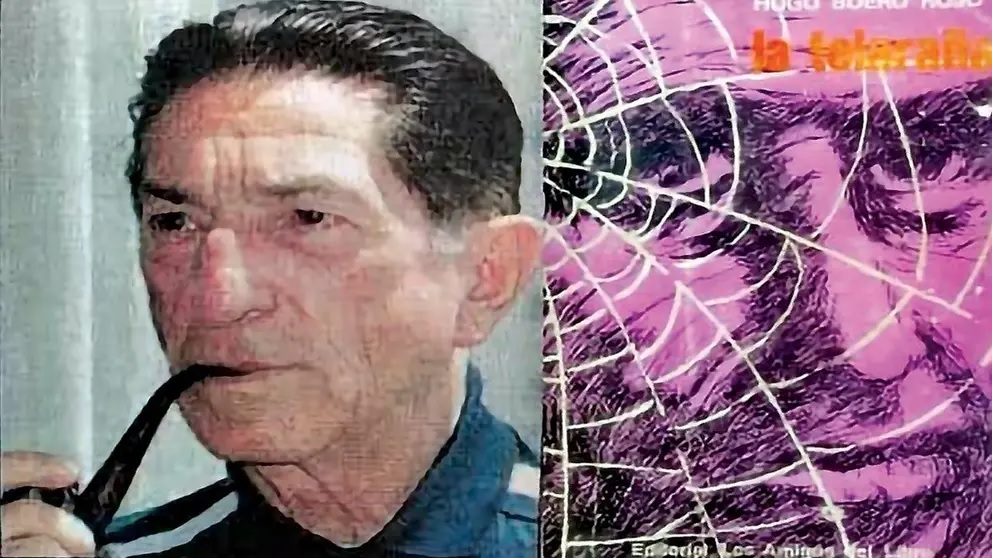

En este orden de ideas, tengo pensado ir haciendo equivalencias entre la novela y el novelista, pues cada vez que toque cierta referencia del relato, aprovecharé para apuntar alguna impresión de su creador. Hugo Boero Rojo es un escritor que (solo) tiene dos novelas publicadas: El valle del cuarto menguante (1975), ganadora del cuarto premio nacional de novela Erich Guttentag (1972-1974) y La telaraña, que posee dos ediciones, una de 1973 y la otra de 1976 y ambas lanzadas por la editorial Los Amigos del Libro. De golpe, refiero que el ser novelista constituye renunciar a la imagen pública y desaparecer detrás de su obra (Kundera). Estimo, por eso, que se lo conoce más por su faceta de historiador que de novelista.

Inmediatamente me sumerjo a revelar la escasa crítica elaborada para esta ficción. Por un lado, en su segunda edición aparece un “Breve análisis…”, por parte de Norma B. de Rivera (¿?), allí ella declara que el autor “para idear el asunto de la novela recurre al documento vivo, a la propia experiencia nacida en el exilio”. Por el otro lado, en el libro Los premios (1987), Hugo Lijerón Alberdi (1930-?), en “Dos importantes pautas en la narrativa boliviana de Los deshabitados a La telaraña”, destaca que esta producción, escrita en un intervalo de catorce entre ambas, es una novela moderna, y subraya que las técnicas usadas en su creación pueden considerarse como la “técnica de Boero”, complementando que el relato “rebasa el tema del exilio político cuando trata del exilio interior”.

El relato dividido en tres partes y está entramado en relación a Armando. Un personaje de nacionalidad boliviana que es exiliado de Bolivia y transita por las favelas brasileñas y por las aguas del río Paraguay. Es indudable que el exilio es el tema central, pero ¿qué induce al autor a colocar el título de La telaraña? La respuesta se enfoca a una reflexión de la novela sobre la novela (metanovela) y, por ende, a su proceso creativo. Es decir, esta novela se puede leer como una metáfora. Un tropo que se sirve el autor para lograr una estructura narrativa entrelazada acorde al (des)orden de su relato. Un relato que tiene el efecto de estar hilvanado por el enredo de los planos temporales y esto en palabras de Kundera, ser novelista es ser un descubridor, un explorador de ideas.

En cuanto a la estructura de la novela, el novelista parte de una historia real sobre la naturaleza del exilio y esto “no significa predicar una verdad, sino descubrir una verdad” (Kundera) y lo lleva a la escritura ficcional, siendo “un efecto muy sutil del roce” entre estas dos dimensiones narrativas. En tanto, la historia real se transforma en ficción desde el modo, el tiempo y el espacio (Genette). Dentro de la modalización, el narrador está en tercera persona con focalización externa y está al tanto de la historia novelesca. El narra que “Ocupando un vértice de la habitación, tejía una red de hilos invisibles…Luego quedaba suspendida, levitando en el vacío… Aquel acto de ese animalejo, llevaba sus pensamientos a mundos fantasiosos…”. Esta secuencia se muestra como una autoreferencialidad del proceso de convertir un contexto (denotativo) en otro contexto (connotativo). Desde otro ángulo, el fragmento de-muestra cómo se pueden usar los puntos suspensivos o la repetición de palabras “Calor. Calor. Calor. Cuarenta grados a la sombra. Más calor”, para crear un relato innovador.

En la temporalización, el discurso vislumbra varios planos temporales o la alteración del orden temporal de la historia, dentro el propio tiempo del relato. Esto da la sensación de una telaraña o enredo (anacronía). Son tiempos descritos en desorden, pero los eventos o los sucesos se interconectan entre sí. En la página 30, nos sumergimos en una de las partes más bellas de la narración, que corresponde a cuando Armando provoca una huelga de trabajadores en su estancia en Brasil, pero es despedido por el Gerente (presente). Seguidamente hay una descripción del río Paraguay (futuro) y mediante el flash back recuerda la Huelga en Bolivia (pasado). El lector cree leer linealmente. Esta parte está escrita magistralmente desde la nostalgia en el exterior y somos testigos de sus temores y de sus sensaciones en su interior.

En la espacialidad, el narrador nos transporta a tres espacios primordiales: Bolivia, Brasil y Paraguay. En cada uno va describiendo la atmósfera de lugares interiores y exteriores acorde a cada región geográfica. El narrador tiene la capacidad de representar tres micro-mundos dentro de un universo narrativo. Así, estando en la favela, nos cuenta que Pedro le describe a Armando un paisaje tropical brasileño, “Desde aquí puedes mirar el río, los barcos, escuchas las sirenas de los que llegan y los pitazos largos de los que se van”.

En general, la novela del novelista Boero Rojo me agradó bastante, no sólo por el tema del exilio en sí que se sostiene por la historia novelada, sino por la innovadora manera entreverada en que está escrita, como la telaraña.

Fuente: La Ramona