Por Iván Gutiérrez M.

La escritura suele recaer en una constante del uso de los tópicos de amor romántico y de muerte como dos puntos cardinales que aglutinan y consumen las propuestas literarias que normalmente se nos presentan. Ambos motivos son los que a la vez componen el entusiasmo por apreciar y comprender la vida. Finalmente, nuestras mejores versiones como personas han sido expuestas por el descubrimiento del amor y en la prolongación del tiempo por la pérdida de esa conquista. Por lo tanto, tenemos cercanía sanguínea al ejercicio de desarrollar el hilo de una historia que teje las cifras de ese código.

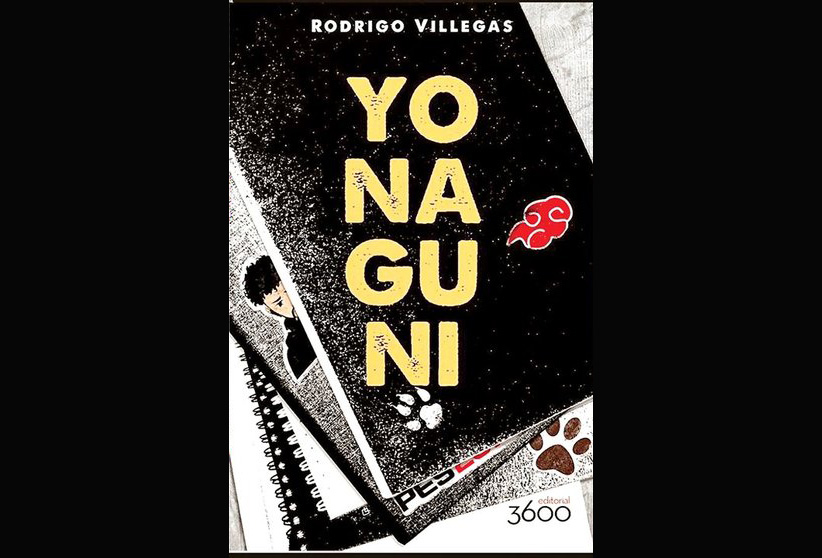

La editorial 3600 suma a su numeroso catálogo una nueva novela que es bella por la diferenciada forma de acercarnos también al amor, no al de la historia romántica, sino al de la complicidad de los años en los que la gigantesca superficie del mundo nos hace saber de su anchura, pero sin embargo la suerte de la seguridad de un hogar se encarga de encapsularnos en la demolición de un mundo que sistemáticamente pasa de la dificultad del tedio a la complejidad de la vida adulta. En la que crecer no es doloroso, sino que es tedioso y aburrido. Yonaguni es una novela que trata de la complicidad de la amistad, escrita por Rodrigo Villegas, que una vez más, pero con mayor solidez en su escritura se posiciona a una estética, y principalmente a una particular mirada de afinación narrativa.

Los versos iniciales de una canción que con el tiempo se va posicionando en porciones mayores como la frase himno que acompaña el quehacer de la escritura dice: “puedo escribir y no disimular es la ventaja de irse haciendo viejo”; frase que se podría consagrar como el telón de la firmeza de lo que va suceder en el libro, y, a la vez, se la podría pensar como el enclave de la intención a la que va apuntar el narrador y la composición del relato.

Si en síntesis podríamos decir que la novela es sobre dos amigos, que pasan las tardes y los fines de semana después del colegio y que con el tiempo se suma una tercera persona al dúo inicial. Mejor queda que deberíamos decir que en síntesis la novela es de tres amigos pasando el tiempo, en una etapa configurada por la falta de emociones y por el entretenimiento en la flacidez de lo que repara el día. Si así se resume la trama, la forma de componer el relato hace que de esa simplicidad como lectores terminemos enganchados a la honestidad de la narrativa.

Si cada libro presenta la mirada del autor, este libro nos programa en la conformación de un proyecto que se funda en la idea de una narrativa directa que transcurre sobre los pasajes de la cotidianidad más ligera, por eso, no es la soberbia de la música clásica, o la impostación rebelde del rock lo que acompaña el circuito de lectura. Es Bad Bunny a través de un título que en la potencia de su aparición al alcance del público ha sido una de volar la cabeza a la pretensión de la imposición del atorado y enfermizo parche de atributos con los cuales se asigna “lo culto”. No es una novela que se esfuerza por el proyecto sofisticado de la mirada a lo esencial de ser “gente bien” y mucho menos está la ambición refundacional de la escritura comprometida. Es una novela que en sus propios ámbitos alcanza su mérito, que sobrevive solo por el acto simple de narrar, y por supuesto en esa intención también reconfirma una tradición narrativa que de repente por nuestra historia de la literatura con el realismo mágico y las historias extra grandes, queda siempre vista menos.

La urgencia es contar de la mejor forma posible una historia que no está rastrillada por lo heroico o por la tensión trágica del juego del destino. Sin embargo, la sensación de cercanía con lo que sucede en el libro se debe a la empatía que se dispara al vernos a partir de la narrativa, en esa fresca mirada de la memoria de aquel lugar en el que solo fue necesario pasar el tiempo.

Villegas en Yonaguni nos muestra un panorama que hace funcionar su aparato literario de forma inversa a lo que normalmente consumimos y que acostumbramos esperar desde la educación del relato que acostumbramos gracias al cine que la mayoría vemos y que nos consolida a la espera de un arco narrativo específico e ideal de lograr. El padre ya está muerto, el padrastro aparece de una forma liviana, no hay un enamoramiento por parte del protagonista, mucho menos se da la rivalidad común entre amigos por la mujer amada y la tensión en los tiempos y situaciones a las que solemos esperar ya son resueltas desde que inicia la novela. Los dos o tres amigos, no son excepcionalmente brillantes, ni siquiera medianamente interesantes y la preocupación por el amor, es tomada desde una leve conversación que termina materializándose en un evento que se enriquece por el hecho del contexto de la asistencia a una fiesta de quince años que se hace más protagónica que la conquista engalanada de una historia de amor.

En esa misma medida se resuelve lo que en términos de acción no existió de forma evidente, todos se van y no hay mayor drama alrededor. En esa simplicidad de la construcción del acontecimiento, es donde la novela comienza a decirte más cosas, que, si bien son entretenidas para el ojo divertido, son también un llamado y un reto de reflexión a la sutil exigencia de una mirada más atenta.

El punto de brillo de la novela está en la poesía. Cuando digo la poesía no me refiero a teoría, sino literalmente a la aparición de la poesía que juega a ser un cuerpo presente. Una especie de virtualidad presencial del padre fallecido. Un padre que era escritor de poesía, pero que solo es posible de ser visto desde sus versos. Desde lo que también parece estar claro para el autor, solo vale la presencia en este oficio desde la consigna con la expresión y el proyecto personal con el lenguaje, todo lo demás es innecesario.

La poesía parte la grafía del libro. La horizontalidad pesante de la descripción absorbente de acumular sucesos, se ve cortada por la verticalidad filosa del verso que en el restar la tangibilidad del tacto que solo reconoce desde el objeto, compone la belleza de la abstracción del querer presenciarse bonito en el estar siendo del mundo.

Lo que me permite como lector pensar una estructura monofónica del espíritu de la composición del texto: Mamá me ama, me sigue, me cuida, me persigue, me resguarda, mamá me espera. Frente a un: Papá dijo. Es desde la lejanía del más allá que el lenguaje solo llega en línea recta. El poema como autoridad y como tradición, pero principalmente como pedagogía amatoria. El personaje sobrevive no por la lectura, sino por el fantasmal deseo de morder en la boca la palabra de su pasado, y cumplir el deseo primitivo por construir el puente de los tiempos viejos con los tiempos nuestros; es que narramos sobre nuestra existencia, o mejor sobre la fragilidad de existir. Por eso antes del lenguaje estuvo el silencio, el silencio que acompaña, el silencio que resguarda, el silencio amigo. Y esta novela se trata justamente de eso.

Fuente: La Ramona