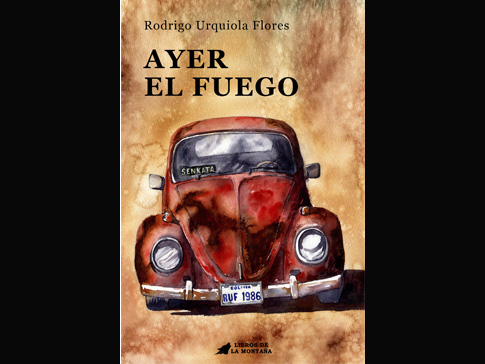

Por Rodrigo Urquiola Flores

(Texto leído en la presentación del libro «Ayer el fuego», agosto 2022)

El cuento, para mí, no es un género menor, es un objetivo. Si bien la novela es la epopeya de la modernidad, pienso que —en estos tiempos en los que lo digital no solo invade nuestros ojos, dañándolos, y nuestras mentes, llenándolas de ruido— el cuento será el lugar donde podamos encontrarnos (encontrar algo de paz en la lectura, encontrar discusión, vernos en el espejo, alejarnos del pesado escándalo de imágenes del presente), en el futuro, con mayor facilidad.

Mi primer libro, Eva y los espejos, publicado en 2008, es uno de cuentos. En ese entonces, con el impulso que me daba estar descubriendo la literatura como algo maravilloso, como el único camino que quería (o tal vez sea más acertado decir: podía) seguir, escribí aquellos cuentos con cierta ingenuidad juvenil y algo de apremio por llegar al final de las historias. Mis inquietudes eran otras a las que tengo ahora. Buscaba reflexiones existenciales que se confundieran con elementos fantásticos u oníricos, en el mejor de los casos, alejándome mucho de la realidad nacional que, en aquel momento, me avasallaba hasta el cansancio, pero que no podía razonar con las armas del presente. Mi manera de escaparme de esa terrible Bolivia era ocultándome de ella en la ficción.

Desde que le puse punto final a mi cuarto libro, otro de cuentos, La memoria invertebrada, que se publicó en 2016, me propuse continuar el camino que me señaló la construcción de este: acercar los escenarios a los que yo conociera en mi vida cotidiana, hablar un poco más de la historia nacional (hay en ese libro un cuento que transcurre en la Guerra del Chaco u otro en alguna de nuestras tantas dictaduras) y situaciones humanas, en las que la encrucijada del momento diera lugar a una historia que, aparentemente, no terminaría nunca. Aquel libro, hecho de aprendizajes como todos los libros, se dividió en dos partes, una en la que lo real fuera determinante y otra en la que la figura de un monstruo (que podía ser cualquier cosa, en realidad: lo político, lo fantasmagórico, la locura) desencadenara los sucesos que afectaban a los protagonistas. Ya no estaba tan obsesionado con un final artificial, como he visto que muchos cuentos buscan, sino uno, digamos, más natural, más cercano a la realidad que habitamos, donde no siempre existen los finales redondos.

Ayer el fuego busca internarse todavía con más fuerza en esa realidad nacional. Por eso, vi apropiado que los diez relatos que lo conforman se disfrazaran de una autobiografía. Por eso recomiendo que se lo lea en orden (aunque, por supuesto, el lector siempre será libre de leer como le plazca). Todos los cuentos están escritos en primera persona. Hay un Yo que sobrevuela sobre todos ellos sin identificarse. En realidad, Él no es lo que importa, sino Lo que le ha sucedido o ha visto que le ha sucedido a los Demás. A lo largo del libro, se narra una Infancia, una Juventud y una Adultez.

Todos los cuentos transcurren en los lugares que mejor conozco: los márgenes de la ciudad de La Paz; para ser más específico, en los barrios que circundan al centro de la zona Sur, donde vive la gente, tradicionalmente, mejor acomodada económicamente.

En Chupacabras se narra cómo transcurre la primera infancia de un niño que debe permanecer a solas en un territorio hostil y solitario que recién está poblándose, está tan solo que se fabrica un amigo imaginario para conversar. Dysneyworld narra cómo este niño deja su barrio para vivir en la elegante casa donde su abuela es la empleada doméstica de una familia de apellido inglés. También habla de la soledad, pero vista desde otro enfoque. En algún momento, mientras en el comedor de los patrones hablan inglés y en el de los empleados hablan aymara, él le pregunta a su abuela si acaso puede enseñarle su lengua, porque en ambos comedores la gente se ríe, pero él no puede comprender nada. No, hijo, le dice la abuela, tú tienes que aprender inglés, tienes que ser mejor que nosotros. Y quizás lo que suceda luego, ese desesperado intento por agradar al amigo jailón, hasta simular un teatro donde todos están involucrados, sea por esa primera educación también.

En Árbol asistimos a una voz adulta que recuerda un episodio de la infancia en el barrio cuando, un niño, junto a otros, se reúne cada tarde a jugar fútbol en las calles polvorientas. Hay un loco que camina por la zona creyéndose el macho alfa de una jauría. Sospechan que él es el padre de un perro con expresión humana, que, por el bien de todos, debe eliminarse. Ashley cuenta la historia de un colegial que se aventura a las lejanas calles del centro de La Paz (es que la zona Sur es casi una burbuja para muchos que viven ahí. No es raro que te digan: “Los jailones no van más allá de la 2 de Obrajes porque les da sorojchi” y los otros habitantes, los de los márgenes, cuando se ven obligados a salir de sus barrios lo hacen por trabajo o distracción). Allí, descubre que su compañera, vecina suya, trabaja de prostituta.

Senkata narra cómo la amistad de un grupo de futbolistas de canchas de tierra, que han sido campeones en Ovejuyo, se ve destrozada por la llegada de la adultez y, con ella, de las pasiones. Huérfanos es otro relato sobre la amistad. Esta vez la de un niño —que ha preferido vivir en una cueva en las montañas de Achumani junto a un hermano al que la locura le ha invadido el cerebro— y una buena señora que quiere adoptarlo porque se le ha muerto el hijo.

La muerte de Lennon narra el amor entre un embolsador de supermercado y una señorita de familia rica con conciencia de clase. Un amor que no termina para nada bien. Canario es la historia de una venganza, ocasionada por otro amor terrible que busca vengarse en los padres de un desaparecido. La venezolana se aproxima más al presente, se habla de la crisis política que sufrió Bolivia en 2019 junto a la llegada de la pandemia, y, en medio, el drama de los venezolanos que llegaron a nuestro país a sobrevivir muy difícilmente.

Ayer el fuego, el cuento que le da el título al libro, marca el final de una búsqueda estilística. Y también, bajo el disfraz de un cuento de amor, habla de la venganza, de la estupefacción ante el racismo entre personas de una misma condición, y de ese afán tan nacional de quemar las cosas, como si se quisiera borrar las palabras o los hechos.

Hace algunos meses leí a una crítica literaria inglesa —que, imagino, no se animaría a vivir algunos meses en nuestros barrios periféricos, como no lo haría la mayor parte de nuestros propios críticos y escritores nacionales— decir que la narrativa del yo, o la de la violencia, la del realismo, estaba definitivamente passé, pasada de moda.

¿Cómo le explicamos a esa señora que las cosas que pasan en nuestras calles latinoamericanas no entienden de modas? Ojalá pudiéramos, por ejemplo, decirle, al ladrón que nos quiere quitar el celular: “señor, no lo haga, baje su cuchillo, no me golpee, que eso es passé”, y él nos hiciera caso y nos dijera: “qué tonto fui, lo siento, buscaré una manera más adecuada de asaltar”. Y es que uno escribe desde donde le duele. La realidad inevitablemente lastima, si la observas a profundidad o si te amenaza con un cuchillo y te golpea de cuando en cuando. Y es sobre eso que habla este libro. No hay moralejas en sus páginas. No hay una voz que te guíe sobre lo que debes pensar o qué no o sobre qué es lo correcto y qué no. Pienso que el escritor no es un predicador. No debe serlo jamás. He intentado que Ayer el fuego sea un trabajo honesto y que el lector, ese ser de libertad, sea el único que decida en qué creer luego de sentir la narración como si, en el mejor de los casos, le hubiera pasado a él mismo.

Foto: Juan Quisbert

Fuente: La Razón