Por Claudio Ferrufino-Coqueugniot

Domingo de mediodía. Caliento milanesas de pollo. Las hice picantes esta vez, con salsa habanera. Escucho el soberbio “pequeño cabaret ambulante” de Enrique Bunbury. ¿Qué falta para la melancolía? Nada. Están los sabores antiguos, el oriente en el comino, el sur con mejorana. Gracias a Bunbury, pasean por el departamento calaveras de mujeres desnudas de ropa y carne, batiendo la dentadura como castañuela andaluz. Clac clac. Cortinas cerradas de frente, abiertas de costado. Maúlla un gato y miro a ver dónde está pero es parte de la música. Escribo a Irina de Pilniak y Gorky. De los vagabundos que creo que estaban a orillas del Caspio, ese mar con forma de cacahuate, de maní tostado, salado, cochabambino, grande y superior. Había un nombre de mujer, en Gorky, que empezaba con V pero no era Vera. No lo voy a buscar aunque podría encontrarlo. No era Varna porque Varna es Bulgaria, el Mar Negro que Diana Kofszynski agita últimamente para hacer aflorar penas, hundidos barcos del Ponto Euxino.

“Un hueco en la almohada donde meter tu olvido”. Bunbury…

Temprano en la mañana suena el anuncio de que alguien deja mensaje. Lo veo. El veneciano, Maurizio, comenta, como un poco a diario, del extendido mundo alrededor, del arte y la grappa. Cuenta que manejó bicicleta por tres horas. Cuando menciona un lugar, y muestra fotos de perros recostados en el yermo, mencionamos La Chimba. Le digo que había un pueblo muy por detrás del aeropuerto, donde terminaba el camino. Es decir, se iniciaba otro que rodeaba el alambrado y se insertaba en el hediondo campo de La Chimba y las curtiembres, con desechos azules. Nuestro Finisterre, allí no nos atrevíamos nosotros. Tierra de nadie. Dice La Maica. No, no era La Maica, aunque también. Picha lo recordaría, menciono, porque le pedía que me llevara por aquella aridez mezclada de molles y sauces llorones. El tiempo cae en largos látigos del sauce. Sauce llorón, sauce llorón…

Retuerzo la memoria, la asfixio, ahogo su hálito dentro de un barril de agua. Y viene el nombre: Itocta. Se lo nombro, a Maurizio. Y dice que Itocta ha sido absorbida por la ciudad, con líneas de micro etcétera. Como Pucara, grande y chica. Alguna vez borrachera, en medio de tierra apisonada con agua de acequia, alguien preparaba ambrosía. Nunca me gustó y ni recuerdo si la probé. La chicha tenía color de polvo, sabor de greda. El sol filtraba entre vides amarradas a molles centenarios. Siempre el calor del adobe expuesto al sol, que es tal vez el epítome del mestizaje, el sol y España, esos dos vértices de nuestra peculiar desgracia.

Aparece Tiataco en nuestra charla. Para mí, un mítico bosque de algarrobos entre Tarata y Cliza, cuando atravesábamos esos caminos de antaño en los “rápidos” de los tíos, aplastando gallinas y con la risa de una juventud que pasó como segundo. Para Maurizio, el lugar donde nace la Ñawpa Manca Mikhuna. No existía entonces. O dormía o remolaba. Veo en el mapa de google Tiataco. Acerco la cámara. Está registrado el bosque como patrimonio natural. ¿Quedará algo?, pregunto. No olvidemos que por encima de todo pasó el sangriento espectro de las razas, la suprema ignorancia de todos los actores que saben de superficies, epitelio, pero no llegan al hueso, a la controvertida razón de ser de nosotros, bien indios y sin embargo con otra sangre apasionada. Ni lo entienden ni quieren hacerlo. Este es macabro juego de imbéciles, ajenos al submundo que nunca murió y que está fuera de disquisiciones teóricas o arrebatadas estupideces, el nicho donde los arcanos son seres vivos y bregan los ídolos y los destructores de idolatrías. Violencia, claro, pero de una especie a la que no queda otra que encontrarse lejos de la veleidad y el vicio, si queremos pervivir. Ya funcionó el garrote y somos hijos de aquel. Y de los orfebres. El arte como refugio ante lo inexplicable, lo controvertido y la maldita belleza de la tragedia.

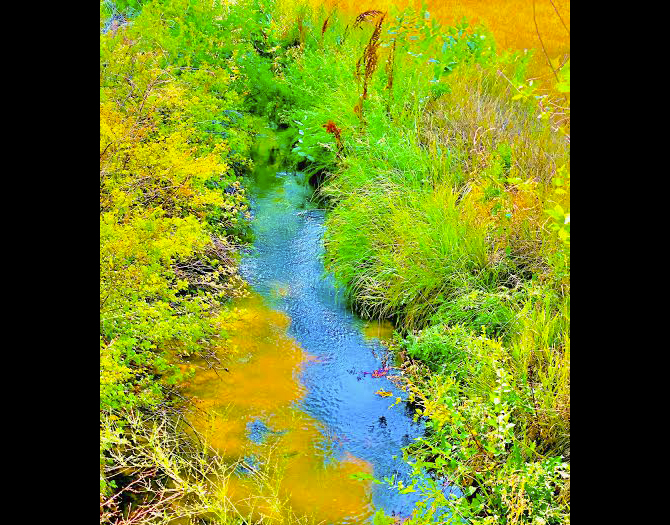

Volvemos a Itocta. Había un pueblo, decían los antiguos, bien en lo profundo de la tierra detrás del aeropuerto, en esa Cochabamba mítica de la que no se había explicado nada. La Coronilla tiesa, infestada de héroes y asesinados. Desde su altura se veía la lejanía. Detrás de aquellos cerros está Santiváñez, en caminos que transitó Manuel Ignacio Ferrufino, el ejecutado ancestro tan parecido al tío Hugo. Goyeneche no perdona. Observa la villa con catalejo desde una torre en lo que hoy es una gasolinera cerca del CITE. Detrás del aeropuerto está Itocta, que no se puede ver por los árboles. Pedía a papá, vamos a Itocta pero no íbamos. La vagoneta Volkswagen verde claro trashumaba por el valle bajo o subía hacia Tiraque, Tarata, Punata, Pojo, Arbieto y Huayculi. El agua de la Angostura era de adobe líquido. Itocta, el mito, hasta que con el tío Jaime, creo, fuimos, en el “rápido” Chevrolet rojo que tenía. El agua corría al costado de los caminos. Mita aquí y mita aquí no, pero rastro de agua, frescura de barro en mano. La ciudad Saturno engulló todo. El progreso infecta, es viruscorona y será hasta que termine el ciclo, cuando los sauces no llorarán y estarán secos de lágrimas, como cuando te deja una mujer que amabas y te vienes en avenida como río. Después el clac clac de las calaveras, la danza de la muerte.

Sueño con volver. Sé que escucharé aullido de hienas. Pero voy a otra cosa, a una búsqueda quizá inútil y fantasmal. Pero sé, indio que soy, de la perseverancia de la roca; español que soy, de la testarudez del recuerdo. Debajo de las piedras aún quedan tarántulas, apasankas; no todo puede ser destruido, no hasta que lo vea de nuevo y lo retrate. Que a eso voy, a recuperar lo que pierden y exterminan.

Fuente: lecoqenfer.blogspot.com/